12. 亜種 hecuba Röber, 189147) [♂, ♀]

(分布)INDONESIA [Maluku] Kai諸島(Kai Besar島, Kai Kecil島, Ur島, Kai Tanimbar島)。[分布図17]

(発見と原記載のエピソード)ベルリンの民俗博物館の依頼による民俗調査のため、1887年から約1年間、セラム(Seram)島、カイ島、ゴラム(Goram)島および小スンダ列島の島々を訪れたJacobsenとKühnにより発見された。彼らはその主たる目的が民俗の研究であったが、その傍ら採集をしたものであり、その上、不慣れの土地で疾病などに悩まされ、採集品はそれほど多くはなかったようである。その標本を整理し報告したRöber (1891)は、カイ島のpriamusはpegasus (= poseidon)に似ているが多少相違があることから地方変異hecuba (Priam王の妃の名)と命名した。検索標本の数は不明であるが、♀はほとんどが羽化標本で、♂はすべて採集したものであると述べていることからすれば、かなりの数であったと推測される。

(特徴)本亜種は亜種poseidon から派生したと考えられる。やや大型の個体が多い。

(斑紋)♂:前翅の翅央部条斑は大きい。後翅の黒色外縁帯は幅広く、はっきり波状をなす。 亜前縁室に半透明黄金斑が出現する率は高い。

♀:淡色型(地色が淡褐色で斑紋に陰りがあるもの)と濃色型(地色が濃褐色で斑紋が白いもの)の2型が知られているが、ほとんどは濃色型である。斑紋はよく安定していて、前翅の中室斑が中室の1/3を占めるほど大きく亜外縁斑が小さいのが特徴。また、後翅の翅室斑の中室側は灰色鱗が散在してぼかし状になる特徴がある。淡色型は亜種arruanaのものに似るが、極めて個体数は少ない。

(変異)♀の斑紋はよく安定しているが、♂は非常に変化に富む。

♂-f. femineus Parrott & Deslisle, 198943): (前翅・後翅の斑紋変異)前翅表面では、亜外縁帯が後角部で狭い。裏面では斑紋は小さく黒化する。後翅の黒色外縁帯は第4-7室では内側へ向かって舌状に伸び、裏面では第5室の黒色翅室斑点と融合する。これらの斑紋形式は典型的な♀型である。

♂-f. aureoradians Deslisle & Sclavo, 20089): (前翅の斑紋変異)亜前縁帯が極端に広がり、さらに中室先端から翅室に放射線状に広がる。半透明黄金斑が中室や翅室内に1個、第8室の基部に1個小斑が存在する。(➡teucrus )

♂-f. kibleri Przegendza, 191244): (前翅の斑紋変異)緑色斑拡大型。中室のほぼ全体が緑色斑で覆われるが、♂-f. aureoradians のように放射状の斑紋はない。亜外縁帯は狭い。

♂-f. virido-cellularis Przegendza, 191244): (前翅の斑紋変異)表面で、中室に1~2cm大の円形をした緑色斑が存在するもの。

♂-f. transiens Przegendza, 191244): (前翅の斑紋変異)表面で、中室に緑色鱗が散在するもの。

♂-f. nigra Przegendza, 191244): (前翅の斑紋変異)表面の翅央部条斑が欠如するもの。

♂-f. viridofusura Deslisle & Sclavo, 201510): (前翅の斑紋変異) (➡euphorion, misoollae)

♂-f. flavomaculata Przegendza, 191244): (後翅の斑紋変異)亜外縁に半透明黄金斑点が存在するもの (♂-f. poseidon と同じ変異)。

♂-f. inaureomaculata Przegendza, 191244): (後翅の斑紋変異)亜前縁室の半透明黄金斑が欠如するもの(本亜種では非常に稀である)。

♂-f. immaculata Przegendza, 191244): (後翅の斑紋の変異)表面の黒色翅室斑点はなく、痕跡程度の褐色の亜外縁斑点が数個と亜前縁室に半透明黄金斑が存在するもの。(➡亜種arruana ♂-f. chrysophila)。

♂-f. aurea (Kaiser, 1917)25): (前・後翅の色調変異)斑紋の色が典型的な緑色ではなく、黄金色を帯びた緑色をしたもの。

♂-f. insolationecyanea (Kaiser, 1917)25): (前・後翅の色調変異)斑紋の色が紫色に輝くきらびやかな青色をしているもの(この変色は太陽光線によるものである)。

♂-f. cyanoides Haugum & Low, 197921): (前・後翅の色調変異)斑紋の色が淡い緑色の色調を帯びた青緑色ないし青色をしていて、輝きがない。(古い標本のため変色したもの)。

♀-f. pseudoarruana Deslisle, 20047): (亜種arruanaに似た淡色型)亜種hecubaではほとんど濃色型(翅の地色が濃褐色)で、淡色型(地色は茶色で斑紋との境が不明瞭)は稀。逆に亜種arruana では濃色型(♀-f. pseudohecuba)は稀である。

♀-f. flavescens (Hulstaert, 1924)23) (= arlequina Rousseau-Decelle, 193553)) (後翅の色調変異)翅室斑が黄色であるもの。

♀-f. margaretae Bryk, 19184): (前翅の翅脈の異常)第7・8脈が中室先端から直接出て共通幹脈がないもの。

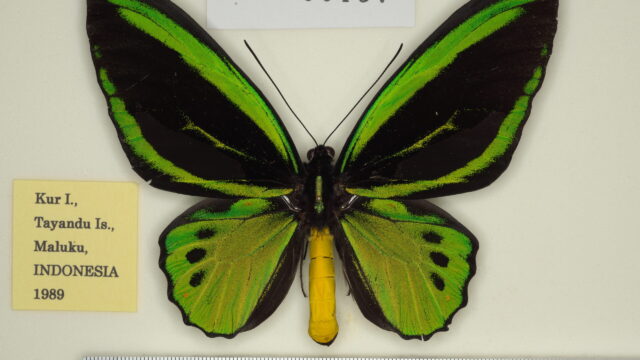

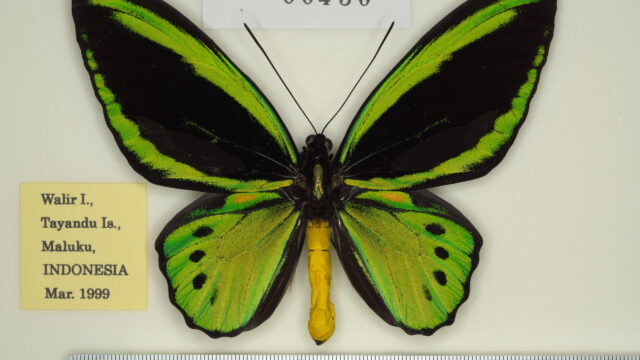

f. loc. albireo Kobayashi & Hayami, 198728) [♂, ♀]

=tayandensis von Knötgen, 199759)[♂, ♀] (Tayandu諸島)

(分布)INDONESIA [Maluku] Tayandu諸島 (Tayandu島, Walir島, Kur島), Watubela諸島 (Kasiui島)。 [分布図17]

(発見と原記載のエピソード)1987年7月にカシウイ(Kasiui)島で採集された6♂♂、3♀♀および同年8月にクール(Kur)島で採集された12♂♂、11♀♀に基づき翌年の1987年、小林および速水の両氏によって亜種として記載された。亜種名は夏の夜空に輝く金色とエメラルド色の美しい二重星Albireo に因む。

(特徴)両性とも亜種hecuba に酷似するが小型である。しかし、次の点で識別は可能。

(斑紋)♂:翅の裏面は、亜種hecuba では特有の青色であるが、淡黄緑色である。後翅の亜外縁部に半透明黄金斑点が出現する個体が多い。

♀:斑紋の形態は互いに似るが、前・後翅の白色斑の褐色鱗による陰りが少なく明るい。前翅の亜外縁斑が大きい。