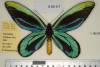

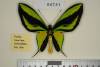

昆虫学者にとって図鑑を執筆することは一生の夢である。ましてや蝶のなかでも世界最大で最美を誇るトリバネアゲハ類について、紙面が限られ費用もかさむ紙媒体では到底実現不可能な「完全図鑑」をオンラインコンテンツとして公開できる日が来ようとは思ってもみなかった。この『トリバネアゲハデジタル大図鑑』は、『トリバネアゲハ大図鑑』(1983年、講談社)の著者である大屋崇博士(医師、トリバネアゲハ研究家)所蔵の標本を私、香川大学農学部昆虫学研究室の安井行雄が撮影したものである。デジタル大図鑑の内容はアゲハチョウの仲間でも、とりわけ巨大で美麗であるトリバネアゲハ類、すなわち真性トリバネアゲハ属12種、アカエリトリバネアゲハ属2種およびキシタアゲハ属20種の合計34種(さらに若干の自然雑交種)を取り扱ったもので、大屋コレクションに所蔵されている全3,286個体の表裏が高精細に再現されている。また、これらの標本の一部は、松香宏隆著『トリバネチョウ生態図鑑』(2001年、松香出版)やビジュアル大百科『世界の昆虫DATA BOOK』(1)トリバネアゲハ(2005年、デアゴスティーニ社)にも使用された。これらの標本は一度も展示されたことはなく、温度や湿度が管理された冷暗室に保管されているため、生来の美しさや新鮮さが驚くほどよく保たれている。写真の色彩はグレー基準で統一され、実物とほぼ同じ発色で記録され、しかも等倍拡大をすれば鱗粉の一枚一枚が鮮明に見えるほど高度な解像力で再現されている。標本の撮影は2017年から2022年までの5年4か月の間に61回、1回につき約55頭、表裏110枚を撮影するという地道な積み重ねにより行われた。その間、コロナ禍により継続が危ぶまれることもあったが必ず完遂するという私の決意は揺らぎはしなかった。

このデジタル大図鑑を作成するにあたり、大屋博士は標本の全個体に通しタグを付け、標本のデータをパソコンファイルに入力し、各属、種および亜種の現在までに報告された生息地に基づいた分布図を作成してデジタル化し、そして和英二か国語による解説文を付記するという私の無理難題を完璧にやり遂げられた。代表的な亜種の解説文には、昆虫学の専門家でない一般読者にも楽しめる読み物として「発見と原記載のエピソード」が追加されている。さらに大屋博士がトリバネアゲハの最初の命名(Linnaeus, 1758年)以来250年を記念して編纂した史上空前の著作物、大屋(2008)『トリバネアゲハ原記載集』(1)トリバネアゲハ属、(2)アカエリトリバネアゲハ属・キシタアゲハ属および補遺(2012)をここに転載(巨大PDFファイル注意)できたことはこのデジタル大図鑑の資料的価値を飛躍的に高めている(読者はリンネ以来254年間に記載された全ての種、亜種、地方変異、異常型その他の合計694タクサについて原記載文を原語と日本語訳で読むことができる)。その上さらに一般の図鑑ではほとんど見ることがかなわない裏面を全個体で見ることができるのもオンライン図鑑ならではと言えよう。単に表示個体数が多いだけではない。紙面に限りのある紙媒体では代表的な個体を抜粋するほかないが、ここでは全数表示によって斑紋が連続的に変化することを見ることができる(例えば00294以降のポセイドンメガネアゲハの雌の変異など瞠目すべきものがある)。標本そのものは将来的には東京大学総合研究博物館へ寄贈される予定であるが、それに先行して本研究室からデジタルコンテンツとしてここに公開できることを誇りに思う。閲覧の仕方を説明する必要はないであろう。いろいろなところをクリックしてトリバネアゲハの世界を探検していただきたい。蝶類愛好家として進化生物学者として特筆すべき個体(例えばこれ)については安井のオススメコメントを加えてある。それを探すのも面白いだろう。閲覧者の各位には心ゆくまでご覧いただければこの上ない喜びである。

最後に本ホームページの作成に尽力された香川大学農学部安井研究室の大学院生山河丈留氏に深く感謝したい。彼の協力無くしてこのデジタル大図鑑は日の目を見なかった。また農学部情報技術職員の土居敬典氏にはホームページ作成の技術的支援をいただいた。合わせて感謝申し上げる。

2024年12月25日

香川大学農学部昆虫学研究室教授 博士(農学)・進化生物学者

安井行雄

ご連絡は yasui.yukio(at)kagawa-u.ac.jp まで (at)を@に代えてください

ORCID: 0000-0003-4875-9836

Yukio Yasui – Google Scholar

本ウェブサイトのコンテンツは、無償での閲覧を許可しますが、営利目的での二次利用を禁止します。コンテンツを引用する際は、必ず出典を明記してください。オリジナル写真を購入したい方はお問合せフォームからご連絡ください。全ての文章と写真の著作権は大屋崇と安井行雄に帰属します。全ての地図の著作権はGoogleに帰属します。

本デジタル大図鑑を引用する際は以下の表記でお願いします。

大屋崇・安井行雄(2025, Feb., 16)『トリバネアゲハデジタル大図鑑』 香川大学農学部安井研究室著作物. https://doi.org/10.57372/0002000671

Ohya, Takashi and Yasui, Yukio (2025, Feb., 16). “Digital Encyclopedia Birdwing Butterflies”. Products of Yasui Laboratory, Faculty of Agriculture, Kagawa University. https://doi.org/10.57372/0002000671

オンライン出版の即時性利点を生かすため、かつ最新の正しい情報を反映させるため、このウェブサイトの内容は随時改訂します。改訂のたびに引用されるべき日付を新しくします。過去にさかのぼって改ざんしているのではありません。オンラインでの学術情報出版における新たな試みを提示しました。