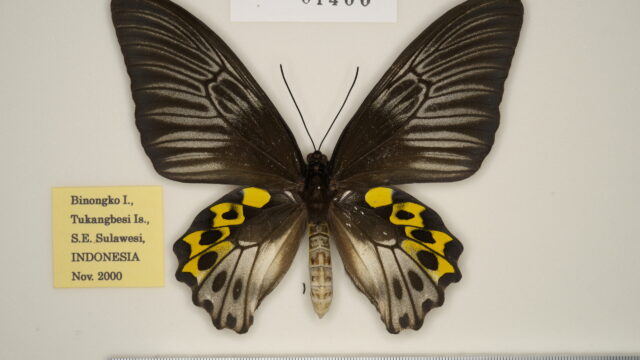

1.亜種cellularis Rothschild, 189511) [♂, ♀]

= remus, (Felder, 1864)3) (nec Fabricius, 1777) [♂, ♀] (Sulawesi, Seram, Ternate)

= celebensis, (Staudinger, 1895)13) (nec Wallace, 186514)) [♂, ♀] (Sulawasi)

= caelicola (Haugum & Low, 1982)5)[♂](Banggai諸島)

(分布)INDONESIA [N. Sulawesi] Talaud諸島 (Salibabu島), Sulawesi島: Manado (Kali川), Lokon山 (Tambulinas), Kotamobagu, Doloduo, [C. Sulawesi] Tolitoli, Palu, Palolo, Togian 諸島 (Togian 島), Banggai諸島 (Peleng島, Bangkulu島, Banggai島), [W. Sulawesi] Wotu, Palopo, [S. Sulawesi] Bulu Dua, Maros, Bantimurung, Bantaeng, Selayar (=Kabia) 島, [S. E. Sulawesi] Unaaha, Kabaena島, Muna島, Buton (=Butung) 島, Tukangbesi諸島 (Wangiwangi島, Tomea島, Binongko島), Batuata島。 [分布図71]

(発見と原記載のエピソード)cellularis セレベス(スラウェシ)やテルナテ島産の最初の記載者はC. & R. Felder (1864)である。彼らはセラム島やアンボン島産も含めてRemusとし、同一亜種とした。その後の多くの研究者達も1種1亜種と考えたが、「セレベス産は、♀の後翅の中室先端部に灰白色斑があることと、翅室の黄色が第4室でとどまり内縁に向って拡がらない」ことからStaudinger (1895)はこれを別亜種としてCelebensisと命名した。しかし、CelebensisはすでにWallace (1865)によってヘレナキシタアゲハ(Orn. Helena、現在では別種Tr. oblongomaculatus)のセレベスの地方型に命名されていたため、同年Rothschildはcellularisとして記載した。そのもとになった標本はセレベス産1♂、5♀♀、タラウト諸島産1♂、1♀である。なお、cellularisは「中室に小斑をもつ」という意味で命名されたのであろう。

caelicola バンガイ島のノエリオン・ペリン(Noelion Peling)で1937年11月7日に採集された1♂が亜種cellularisとしてライデンの国立自然史博物館に保存されている。その標本は他の亜種と幾分異なることからHaugumとLow (1982)はこれを新亜種として記載した。なお、亜種名caelicolaは“神”を意味するラテン語である。

(特徴)Sulawesi島とその周辺の諸島を中心に生息するやや大型で、最も馴染みのある亜種である。

(斑紋) ♂:名義タイプ亜種との識別は困難であるが、後翅裏面の亜前縁室の翅頂部に白色条がないことで識別は可能である。

♀ : 前翅は名義タイプ亜種との相違は見られないが、後翅では中室端に灰白斑が存在すること、翅室斑の黄色は亜前縁室から第4室までに止まり、第3-1b室の翅室斑は灰白色で、その上、中室まで届くこと、腹部上面が灰色で黄色が少ないことで識別は容易である。

f. loc. sangirensis Morisode, 20059) [♂, ♀]

(分布)INDONESIA [N. Sulawesi] Sangihe諸島 (Kerakitang島) [分布図71]

(発見と原記載のエピソード)サンギ-ル (Sangir)諸島のKarakitang島で2004年10月に採集された17対の標本に基づいて守袖啓行氏が2005年にサビモンキシタアゲハ(T. hypolitus)の新亜種として記載した。亜種名は生息地に因む。

(特徴)亜種cellularisに酷似するが、次の点で僅かに異なる。

(斑紋)♂:後翅裏面で、第4室の黄色斑内側に接する黒色斑点が大きく、黒色鱗が翅脈に沿って濃く、そして中室基部の偽脈にも存在する。

♀:後翅裏面で、翅脈に沿う黒色鱗による縁取りが幅広く、黒色翅室斑点が大きい。