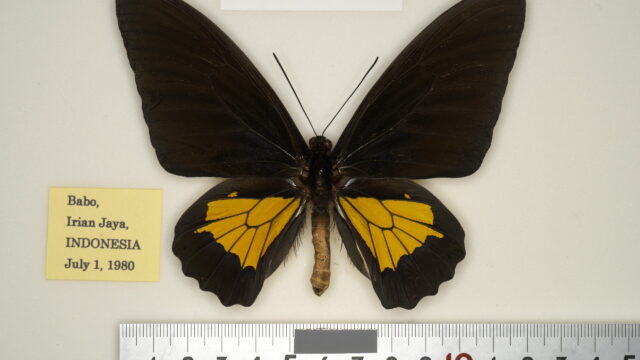

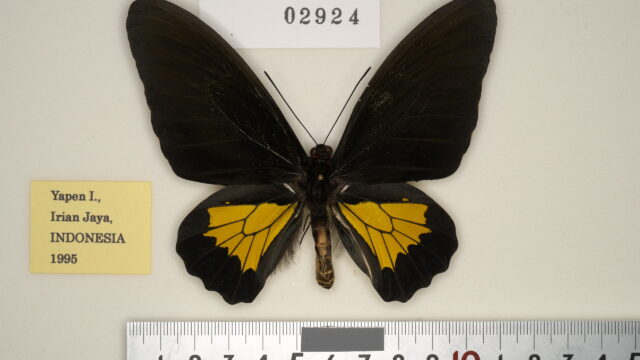

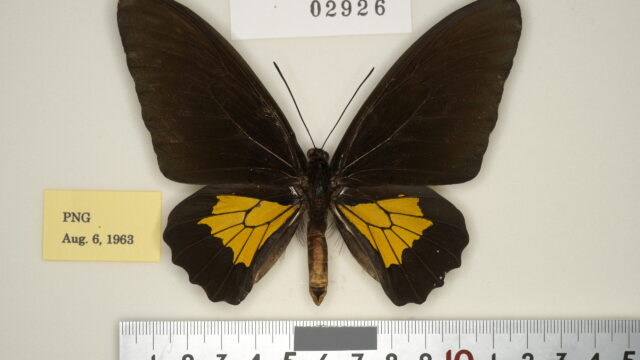

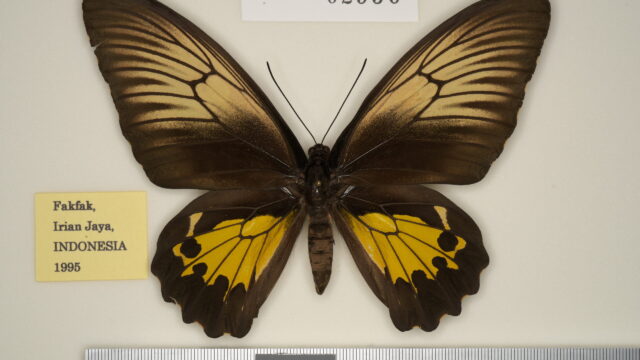

6.亜種papuensis (Wallace, 1865)34)[♀][♂: hellen (Boisduval, 1832)1)] (♀: 2型)

= hellen (Boisduval, 1832)1) [♂](➡bouruensis )

= melpomona (Rippon, 1892)25) [♂, ♀] (New Guinea)

= ilonae Schäffler, 199930) [♂, ♀] (Yapen島)

(分布)INDONESIA [Irian Jaya] Kofiau島, Batanta島, Salawati島, Doberai半島(Sorong, Manokwari, Arfak山脈地域), Onin半島(Fakfak, Panjang島), Bomberai半島 (Babo, Karas島), Etna湾地域, Nabire, Schouten諸島 (Supiori島, Biak島), Yapen島, Timika, Wamena, Merauke; PNG [ESP] Kairiru島, Mushu島, Maprik, Wewak, [MgP] Manam島, Madang, Ileg, [MoP] Markham渓谷, Lae, Bulolo, Wau, Garaina, [NP] Waria川流域, Popondetta, [CeP] Port Moresby, Sogeri [GP] Kerema, Kikori川流域。 [分布図143]

(発見と原記載のエピソード)本亜種の最初の報告Boisduval (1832)は、ラワク(Rawak)産の♂に基づきヘレナキシタアゲハとして記載した。その後、van Vollenhoven (1860)はニューギニア産の♂をもとにamphimedonとした。現在用いられている名称は、Wallace (1865)がヘレナキシタアゲハの地方型papuensis (生息地Papuaにちなむ)とした命名に基づいている。

(特徴)本亜種の生息地はNew Guinea全土およびその近海の島々であるが、その分布域は亜種のみならずキシタアゲハ属で最も東限に当たる。両性とも小型で、両性間、特に♀-f. papuensisとの斑紋の相違はほとんどない。

(斑紋)♂:前翅は両面とも黒色で無紋。後翅の半透明黄金斑は亜前縁室で欠如するか、あっても小斑に過ぎないのが特徴。第1b室斑は大きく、第5室の指状の突出はある。

♀:2型がありその中間型もある。後翅の斑紋は♂に似る。暗色翅室斑点は小さく分離するが、外縁帯とは融合する。

- 暗色型(♀-f. papuensis (Wallace, 1865)34)):前翅の翅脈条を欠如するもの。

- 明色型(♀-f. papuana (Oberthür, 1879)21))(=melpomona (Rippon,1892)25)): 前翅の翅脈条が明瞭なもの。

(変異) ♂-f. carolus (Fruhstorfer, 1897)9): (前翅の斑紋変異)前翅の両面で翅頂から亜外縁にかけて灰白色の翅脈条の帯が存在し、裏面がより明瞭であるもの。

♂-f. irregularis (Dannatt, 1897)4): (後翅の斑紋変異)亜前縁室斑は欠如し、中室斑およびすべての翅室斑が小さい黒化型。

♂-f. cellanigra (Rousseau-Decelle, 1935)28): (後翅の斑紋変異)中室端に小さなコンマ状の微細な斑点が2個ある以外中室が完全に黒化するもの。

♂-f. grosesmithi (Rippon, 1906)25) (=sordius (Joicey & Talbot, 1924)15)):(後翅の斑紋変異)黄金斑が縮小し、特に第4室ではV字状。中室端に3個の黒色斑点、第5室の斑紋には孤立した長方形の黒色斑点がある。

♂-f. biroi Horváth & Mocsáry, 190014): (後翅の色調変異)斑紋の色が赤褐色のもの。

♀-f. carolus (Fruhstorfer, 1897)9): (前翅の斑紋変異) 同じ変異名の♂の記載文参照。

♀-f. radiata (Niepelt, 1934)20) (= jennyae Deslisle, 19965)): (前翅の斑紋変異) 明色型の極型。

♀-f. obsoleta (Dufrane, 1930)6): (後翅の斑紋変異)第6室の黄色翅室斑が欠如するもの。

♀-f. obsoleta Rumbucher & Schäffler, 200529):(後翅の斑紋変異)後翅の暗色翅室斑点がほぼ完全に欠如するもの。

♀-f. rubra Pagenstecher, 190424): (後翅の色調変異)翅室斑が赤色をしているもの。