- 2017.03.24 卒業式・修了式

3月24日は香川大の卒業式・修了式でした。市村研から4年生の岩本、大路、小坂の3名が卒業し、修士2年の新里、永田、濱野の3名が無事終了しました。4年生はそのまま農学研究科に進学、修士2年の3名は社会に旅立ってゆきます。私の手から離れる新里、永田、濱野の3名は研究をそれぞれ進展させてくれました。3名とも個性的で記憶に残る世代です。それぞれが選んだ場所で頑張っていってほしいですね。機会があればぜひ遊びに来てください。 ご卒業の方々

ご卒業の方々 祝修了の方々

祝修了の方々 市村研の方々

市村研の方々 女子は

女子は 袴姿が美しくまさに晴れ着ですね。

袴姿が美しくまさに晴れ着ですね。 花束贈呈が始まりました

花束贈呈が始まりました 3年生から卒業生へ

3年生から卒業生へ 師弟コンビです

師弟コンビです 卒論発表などお疲れ様

卒論発表などお疲れ様 並んでピース

並んでピース 修了式が終わった先輩も合流です。

修了式が終わった先輩も合流です。 今年はなんと!わざわざ農学部まで最後のあいさつに来てくれました。お礼の品もありがとう。

今年はなんと!わざわざ農学部まで最後のあいさつに来てくれました。お礼の品もありがとう。

- 2017.03.16-18 日本植物生理学会第58回年会@鹿児島大学

植物生理学会年会に参加するため鹿児島大へ行きました。実はこの学会で鹿児島大を訪問するのは21年ぶり、その時わたしは修士の学生で、アカパンカビの研究を行っておりました。当時の私は、まさか教員として再びこの地を訪れるなんて思っていませんでした。植物生理学会では海外で研究をされている方が一時帰国して発表をされるような、進んだ研究を拝聴する貴重な機会でもありますし、他大学や研究機関の方が行っている優れた研究を聞く機会でもあります。また、共同研究されている方と意見交換したり、古くからお付き合いがある方々と再会し、親交を深める場でもあります。

昨年は、学会運営のため岩手で行われた植物生理学会には参加できませんでしたので、ことしは参加することにしました。また、私が篠崎研時代にお世話になった吉田理一郎先生に久しぶりにお目にかかる機会でした。参加してみて思ったこととしては、特に免疫分野は研究の進展が早いということです。今回参加して大変勉強になりました。おいて行かれないよう、頑張らねばと思いました。次の開催地は北海道とのことで、できれば学生を連れて是非参加したいなと思います。 学会看板

学会看板 市内に各学部があつまっているといいですね。建物も立派でした。

市内に各学部があつまっているといいですね。建物も立派でした。

- 2017.03.06 岡崎先生最終講義、退官パーティー

同じフロアでお隣の岡崎先生が今年度末で退官されるということで、最終講義と退官パーティーに参加してきました。専門は異なりますが、わたくしの着任当初から大変親切にしていただき、幾度となく助けていただきました。この場をお借りして心よりお礼申し上げます。4月以降も大学や交友会に関わるお仕事でこちらへおいでになるそうですが、今後ともよろしくお願い致します。

岡崎先生のご挨拶

岡崎先生のご挨拶 学部長の片岡先生と

学部長の片岡先生と 花束贈呈

花束贈呈

岡崎先生、長年のお仕事を終えられてとても晴れ晴れしいご表情です。ハッピーリタイヤとはこのことをいうのだなと、しみじみ思いました。

- 2017.02.28 卒論発表会&追いコン

2月28日は植物科学領域の卒論発表会が行われ、夕刻から高松市内の居酒屋で追いコンが行われました。4年生にとって研究室分属から1年半の研究内容を総括して発表する場となります。当研究室の4年生は3人とも修士課程に進学予定ですが、これまでをまとめつつ、10分の発表時間に収めることはなかなか大変な作業でした。予定通りに進まず、休日出勤して発表練習を行ったり、前日もぎりぎりまでスライドの修正を行ったり、教員もフルにサポートしました。いざ当日はこれまでの練習成果を生かして、3人とも発表技術も総動員しながらそれぞれ良い発表ができたとおもいます。100%以上の力を出したのではと思いました。とはいえ、現状に満足せず常に研鑽を重ねていってほしいです。伸びしろはまだまだあります。その後の卒業論文の提出締め切りではどうにか遅れることなく、3人とも提出できました。一息ついたら次年度も頑張りましょう。 岩本君の発表

岩本君の発表 大路さんの発表

大路さんの発表 小坂さんの発表

小坂さんの発表 領域長、秋光先生のご挨拶

領域長、秋光先生のご挨拶

追いコンでは、秋光先生のご挨拶と五味先生の乾杯で始まり、途中卒業生へのプレゼント贈呈など楽しく進行しました。それにしてもずいぶん人数が増えたものです。1次会の後は研究室に分かれて2次会です。市村研は近くのバーへ移動して談笑。修士2年にこれまでの研究室生活について語ってもらったら、なぜか永田君の号令で、研究室を去る修士2年へ一言二言お話しする流れになり、笑いあり涙ありの贈る言葉の会になりました。 秋光先生の始まりの言葉

秋光先生の始まりの言葉 修士2年へのプレゼント贈呈

修士2年へのプレゼント贈呈 洒落で選んだプレゼントもあります

洒落で選んだプレゼントもあります 4年生の女子には置物だったかな

4年生の女子には置物だったかな 岩本君にはクッションとカバー

岩本君にはクッションとカバー うれしそうなのでもう一枚

うれしそうなのでもう一枚 集合写真を撮っておしまいです(秋光研HPから拝借)。

集合写真を撮っておしまいです(秋光研HPから拝借)。 2次会の写真

2次会の写真

- 2017.02.17 修論発表会

2月17日は修論発表会でした。生物資源利用学専攻に属する当研究室からは、修士2年の新里君、永田君、濱野君(50音順)の3名が発表しました。それぞれの個性が出た発表でした。この日のために1月から修士論文執筆、発表準備と発表練習を繰り返してきました。練習の成果を発揮し、3人とも立派な発表でした。指導教員が座長をするということで、私が座長をしましたが、私は質問する立場になりえないので、どちらかというと質疑応答を補う発言が多かったです。学生さんが座長をしてもいいかな、と思いました。3人ともお疲れさまでした。引継ぎはしっかり行おう。 新里君

新里君 永田君

永田君 濱野君

濱野君

- 2017.02.01 大学院生による学部低学年生向けセミナー

2月1日に「大学院生による学部低学年生向けセミナー」が行われました。

例年火曜日4校時に行われていましたが、今年は水曜日4校時、小杉先生と担当している植物生理学の後に実施しました。その関係でわたしがアナウンス役とセミナーの司会進行役を仰せつかることになりました。

プログラムは以下の通りです。

日時: 平成29年2月1日(水) 14時30分~15時30分

場所: BW106講義室

題目: 「大学院生による学部低学年生向けセミナー」

講師:

1.河村 美菜子 氏

「なぜ今,大学院について知るのか」

2.北囿 喬斗 氏

「研究生活を振り返って」

3.濱野 康平 氏

「学部は短し、進めよ理系」

*ポスター/概略は添付およびセンターHP参照

HP: http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/phytogene/index.html

当研究室修士2年の濱野君がトリの発表でした。ほかの2名の学生は修士1年でしたので、就活経験も含めて話せたのは濱野君のみでした。講師役の3人はそれぞれの個性が表れた発表でお世辞抜きに良いセミナーとのなりました。参加率も高く、アナウンス役を全うすることができて胸をなでおろしています。 わたくしの司会で始まりました。

わたくしの司会で始まりました。 片岡研の川村さんが最初に話しました

片岡研の川村さんが最初に話しました 二番目は田淵研の北囿君

二番目は田淵研の北囿君 最後が濱野君です。

最後が濱野君です。 最後は残った人で記念撮影

最後は残った人で記念撮影 講師の3人とも大役ご苦労様でした。

講師の3人とも大役ご苦労様でした。

- 2017.01吉日 ラボメンバーの新年の抱負

毎年恒例、市村研の新年の抱負を発表します。なかなか個性的ですね。

市村

「ケガをしない、引き続き論文をだす!」

高木

「健康第一、毎日豊かに生活し、老いに負けない。」

*老いを語るには早すぎるのではないでしょうか。。。。(市村コメント)

新里

「親に借りたお金を返す」

永田

「全全全力」

濱野

『一つ一つの出会いを大切にする』

久保

「何事にも継続性をもって取り組む」

枝木

「何事も計画的に行い、後悔のないように精一杯努める」

小林

「先を見据えて行動する」ことを目標にしたいと思います。

松村

「自分の意見を持ち、主張できる知識を身につける」

岩本

今年の抱負は規則正しい生活をすることです。

大路

「無病息災、精励恪勤」

小坂

「明るく元気に向上する」

東

「やる事に追われないように、計画的に物事を進める」と、「就職活動でメンタルをやられない」

村尾

「何事も丁寧に、いい加減にしない」

森本

「時間管理、スケジュール管理をしっかりと行う」

以上です。今年も頑張ってゆきましょう。

- 2016.12.26 大掃除&忘年会

年の瀬の12月26日は研究室の大掃除と植物病理グループの忘年会がありました。

大掃除の写真を撮り忘れてしまいましたが、普段使用している居室、実験室のほか、植物の栽培室やレンタルラボ、遺伝子実験施設内の使用箇所などを掃除しました。居室とメインの実験室はエアコンフィルターの掃除から始まり、床の雑巾がけ、回転ブラシでしつこい汚れを落としたうえでワックスがけを行いました。ラボメンバーが増えたおかげか、午前中から始めた掃除は午後の2時には一通り終わりました。初めて大掃除をする3年生でしたが、村尾さんが蜘蛛の巣と鳩の羽で汚れた外窓をきれいにしてくれました。また、森本くんは共有の冷蔵庫を徹底的に整理と清掃を行ってくれました。ちなみに東君は一足早く就活で出かけていました。

忘年会は秋光先生のあいさつに始まり、希少糖国際研究機構の助教になられた望月先生の乾杯の掛け声で始まり、市村の一丁締めでお開きとなりました。途中植物病理メンバー名前ビンゴ大会(?)があり、盛り上がっていました。その後は研究室ごとに分かれて2次会が行われました。今年も皆さんお疲れさまでした。よい新年をお迎えください。 秋光先生のお言葉

秋光先生のお言葉 望月先生の乾杯のあいさつ

望月先生の乾杯のあいさつ 秋光研の遠矢くんの司会で進みます

秋光研の遠矢くんの司会で進みます ビンゴでチョコパイが当たった!

ビンゴでチョコパイが当たった! ねんどでつくるパフェセットがあたったり

ねんどでつくるパフェセットがあたったり 便器型カレー皿があたったりで楽しく過ごしました。

便器型カレー皿があたったりで楽しく過ごしました。

- 2016.11.21 北村君が訪問!

11月21日(月)仕事をしていたところ突如2年前に卒業したOBの北村君がひょっこり現れました。地元で働いているはずの彼がなぜ月曜日の午前に香川大農学部にいるのか訳が分からず頭が混乱してしまいました。話を聞くと、週末にあったサークルの同窓会に参加するため香川に来ていたとのこと。月曜日はお休みを取っていて移動日に充てていたそうですが、出発時間まで余裕があるので、ぶらり農学部を訪問する気になったとのことです。はじめは状況が呑み込めず戸惑いましたが、サークル同窓会のついででも顔を見せに来てくれたことはうれしい限りです。北村君は学生のころと全く変わらず、相変わらずひょうひょうとした受け答えで、懐かしくもうれしいひと時でした。北村君の同級生は修士課程に進学し、現在はM2.久しぶりに同学年が全員揃いました。同級生や後輩も彼を囲んでしばらく楽しく談笑していました。 同期が再びそろいました!

同期が再びそろいました! 師弟で

師弟で あづまうどんも

あづまうどんも 懐かしいことでしょう

懐かしいことでしょう

- 2016.11.09 ハマノピザ

ウチには一人ピザ職人がいます。ピザを頬張った学生さんたちは異口同音に「うまっ!」と叫んでいました。ちなみに職人さん、パイやチーズケーキも上手に作ります。いい旦那さんになることでしょう。 無理矢理ポーズをとってもらいました

無理矢理ポーズをとってもらいました

- 2016.11.03 収穫祭2016

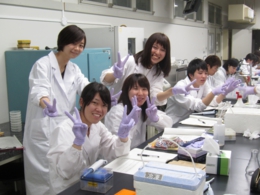

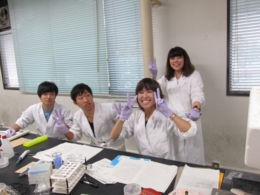

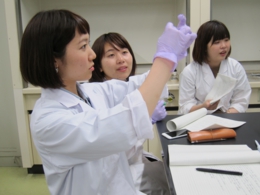

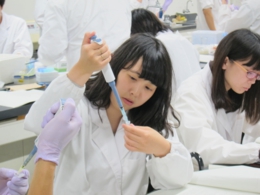

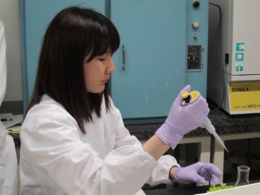

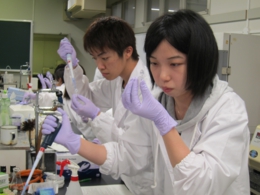

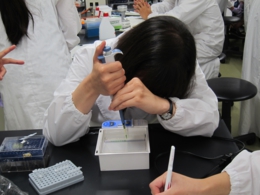

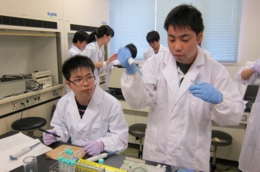

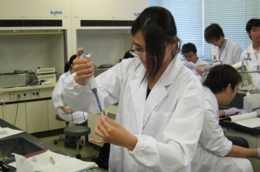

毎年恒例11月3日文化の日は農学収穫祭です。今年も市村研は体験実習で参加しました。今年は3件しかない体験実習メニューに入れていただき、大きく宣伝していただきました。海研や虫研、キノコ研などと比べると規模の小さい体験実習ですので、申し訳ないと思いつつも例年よりメニューを増やして行いました。メニューはまず、高校や大人向けには体験実習メニューポスターの説明から入り、葉へのインフィルトレーション、ベンサミアナタバコで発現しているGFPの観察。アガロースゲル電気泳動アプライ体験、泳動後のゲルの観察などです。高校生の場合は入試についてや入学後、研究室分属後の学生生活や研究などについて話したり、質問に答えたりします。お子さんには葉っぱに注射してみよう!と声をかけたり、光る葉っぱを見てみよう!と声をかけて、事故に気を付けながら一緒に体験をしてもらいます。 3年生はこれまでと異なり主催する立場で参加してもらいます。来場者さんに合わせて臨機応変に対応する必要がありますし、専門的な内容を分かりやすく来場者に説明するスキルが求められます。何度も説明することで、午後には的確にわかりやすく、丁寧に話せていました。前日の植物生理学の講義で1年生にも宣伝していたせいか、多くの1年生が体験実習に来てくれました。また、地元の方々、子供連れ、おじいちゃんおばあちゃん方にも体験していただきました。昼前には三木高校、 高松桜井高校、高松中央高校の進学担当の先生方のご訪問もありました。準備から頑張ってくれた研究室メンバーには感謝感謝です。 まづは体験実習のポスター説明から

まづは体験実習のポスター説明から 3年生の森本君も説明します。

3年生の森本君も説明します。 次に植物の葉に注射をするさぎょうです。

次に植物の葉に注射をするさぎょうです。 農学部の1年生や

農学部の1年生や 2,3年生も来てくれました。

2,3年生も来てくれました。 もちろん

もちろん 受験生も親子連れでの訪問が多かったです。

受験生も親子連れでの訪問が多かったです。 近隣の方々の

近隣の方々の 訪問が一番多かったかな。

訪問が一番多かったかな。 老若男女

老若男女 様々な年齢の

様々な年齢の 来場者がいらっしゃいました。

来場者がいらっしゃいました。 小さなお子さんは実験体験を真剣にとりくんで

小さなお子さんは実験体験を真剣にとりくんで 光る葉っぱをみたら目を輝かせたり

光る葉っぱをみたら目を輝かせたり うまく注射できたら本当にうれしそうにしていました。

うまく注射できたら本当にうれしそうにしていました。 こちらは高校生向けの電気泳動アプライ体験。なかなか細かい作業です。

こちらは高校生向けの電気泳動アプライ体験。なかなか細かい作業です。 実験体験の後さらにポスターセッションを行ったり、

実験体験の後さらにポスターセッションを行ったり、 入学試験の様子や大学生活のお話をする

入学試験の様子や大学生活のお話をする 親子連れのかたもいらっしゃいました。

親子連れのかたもいらっしゃいました。 高木さんと永田くんは男女共同参画の

高木さんと永田くんは男女共同参画の 受験生対応のバイトに出張っていました。

受験生対応のバイトに出張っていました。 こちらはこちらで忙しかったようです。

こちらはこちらで忙しかったようです。

また今日うれしかったことは研究室OBOGが貴重な休日を使って里帰りしてくれたことです。昨年度修了した佐藤君は8:30にはきてくれて丸一日滞在してくれました。高木、久保君と同期3人がそろいほほえましく談笑していました。また、私にとってのサプライズは、初期メンバーだった樋尾くんと中村さんが来てくれたことです。樋尾君は近県に異動になりこちらへ来やすくなったそうです。中村さんには彼女の名前が載った論文の別刷りを渡しそびれていたのでようやく渡せてよかったです。また、五味研OGの田中さんも留学から帰国してひょっこりやって来てくれました。名古屋へ移った多田研を修了した森君も来てくれました。先生業をしていてこの上ない喜びは卒業生が元気な顔を見せてくれることです。みなさん今度は手ぶらで来てください。そしてなじみのうどん屋でお昼を食べましょう。 なかな貴重な写真ですよ。ほんとに

なかな貴重な写真ですよ。ほんとに 市村も混じって

市村も混じって 居室でおしゃべり中

居室でおしゃべり中 時間が戻ったみたいです

時間が戻ったみたいです たのしそうですね

たのしそうですね

- 2016.10.21 植物病理グループのラボミーティングがついに1000回を突破

市村研は植物病理グループのラボミーティングに参加させていただいたいますが、10月21日に記念すべき1000回を突破しました!長い歴史のうちほんのわずかしか私は参加させていただいておりませんが、マイルストーンを達成した瞬間に立ち会えたことはとても光栄です。 写真は秋光研から拝借させていただきました。

写真は秋光研から拝借させていただきました。

- 2016.10.17植物ゲノム・遺伝子源解析センター主催の公開国際シンポジウム「ファイトジーンの可能性と未来 VIII」

昨年は他の国際会議がありスキップしましたが、基本毎年開催のファイトジーンシンポジウムに植物病理グループの一員として参加・運営しました。今年度はゲストスピーカーのお一人に、青枯病菌の研究で世界的に著名なStephan Genin先生を田淵先生がホストとなり招きし、ご講演いただきました。そのあと高知大学の大西 浩平先生もご講演されました。市村はGenin先生と学生を交えて個別にディスカッションさせていただいたり、夕食を田淵先生たちとご一緒させていただいたりで交流することができました。また、Genin先生を中心に高知大の曳地先生、大西先生、大阪府立大の甲斐先生たちと交流する貴重な機会を得ることができました。ホストとして活躍された田淵先生にはお礼申し上げます。

シンポジウムではポスターセッションがあり、学生全員が英語のポスターを作成し発表を行いました。今回は特に青枯病菌エフェクターを研究している学生にはとても刺激になったと思います。また海外からの講演者を前に緊張と戸惑いを抱えながらも頑張って発表する学生の姿がよかったです。招待講演者の先生方は学生のモチベーションの高さを評価していただけました。指導教員としてはとてもうれしい気持ちでした。10人近くの英語のポスターの添削やレイアウト指導はそれなりに大変でしたが、英語のポスターは植物生理学会などでも使えますし決して無駄になりません。より大きく国際的な学会でも学生が活躍できるたたき台ができたのではと思っております。なお、各学年別にポスター賞が今年から設けられ、4年生の小坂さんが見事ポスター賞を授与されました。おめでとう小坂さん。 Stephan先生のご講演

Stephan先生のご講演 小坂さん

小坂さん  枝木さんKu先生と

枝木さんKu先生と 岩本くん

岩本くん 新里くん

新里くん 松村さん

松村さん 小林くん

小林くん 高木さんStephan先生と

高木さんStephan先生と 濱野くん

濱野くん 永田くん

永田くん 大路さん

大路さん 小坂さんポスター賞おめでとう!

小坂さんポスター賞おめでとう! 閉会した後の病理グループの集合写真。写真は秋光研から拝借

閉会した後の病理グループの集合写真。写真は秋光研から拝借 懇親会の写真ドクターコースの学生も今回は参加しました。

懇親会の写真ドクターコースの学生も今回は参加しました。

2016.10.14 植物病理グループ新歓コンパ

高松市内の居酒屋で植物病理グループ新歓コンパが行われました。秋光、五味、市村の各研究室3人ずつの計9人が植物病理グループに参加することになりました。かなり大人数になり場所の確保は大変になってきたと思います。幹事の4年生はお疲れさまでした。今回の司会は意外とは余計ですが岩本君でした。味がある司会でよかったです。各研究室の3年生は一人ずつ自己紹介してゆきます。ウチのラボに限らず、みんな個性的に感じました。皆さん徐々に溶け込んで研究室の一翼を担っていってほしいですね。

お開きの後は研究室ごとに2次会です。ウチはスポーツパブでした。 秋光先生のお言葉からスタート

秋光先生のお言葉からスタート 体育会系の自己紹介でした。

体育会系の自己紹介でした。 文化系の自己紹介

文化系の自己紹介 多彩な活動がうかがえる感じでした

多彩な活動がうかがえる感じでした 集合写真

集合写真

- 2016.10.03 3年生分属

毎年恒例3年生分属です。分属自体は9月中旬に決まりましたが、10月3日からいよいよ本格的に3年生は研究室に所属し卒論研究が始まります。とはいえ、最初はトレーニングからです。ことしも個性的な3年生たちが市村研へ分属されました。3人の今後の成長と健闘を期待します。 とりえずすぐに永田くんにはなついたようです

とりえずすぐに永田くんにはなついたようです 3年生の集合写真は更新するかもしれません

3年生の集合写真は更新するかもしれません

- 2016.09.29 - 30 日本植物病理学会関西部会@静岡

毎年参加している植物病理学会関西部会が静岡にて開催されました。市村研は全員が参加、前日の若手の会では高木さんが招待講演に選ばれ発表しました。市村はその場に居合わせておりませんが、知り合いの先生方がおっしゃるには良い発表だったということでした。本人は大変緊張したそうです。その後の懇親会では他校の先生に叱咤激励されたようです。高木さんにとっていい刺激になったと思います。これを励みにより良い研究をしてほしいと願っております。 発表する高木さん、ちょっと凛々しく見えます。

発表する高木さん、ちょっと凛々しく見えます。 メンバー紹介していますね

メンバー紹介していますね

さて、学会では枝木さんの学会デビューと永田くんの本学会2回目の口頭発表がありました。枝木さんの発表にかける集中力はなかなかのものがありました。発表直前に再現性にこだわっていた重要なデータをたたき出し、発表データに見事組み入れることができました。発表自体は1か月前からコツコツ練習した甲斐があり、セリフがすらすらと出てきて危なげない話し方でした。また、質疑応答でも落ち着いてこなして、初回とは思えない出来栄えでした。永田くんは重要な新規データを追加して臨んだ2回目となる発表でした。おかげで発表にしまりができて全体的にまとまった内容になりました。発表は問題なし、質疑応答もきちんとこなし、前回の課題を見事に克服しました。

写真は秋光研の写真係さんからいただきました。どうもありがとう。 発表中の枝木さん

発表中の枝木さん 余裕の表情ですね

余裕の表情ですね 市村研の集合写真

市村研の集合写真 市村研の集合写真

市村研の集合写真 香大病理グループ全体で

香大病理グループ全体で

- 2016.08.04 香川大農学部オープンキャンパス

毎年恒例の8月初旬のイベントである農学部のオープンキャンパスを実施しました。市村研は36番の「ノーベル賞のGFPで葉っぱを光らせよう!」と題して、GFPを使った光る葉っぱの模擬実験と電気泳動体験を行いました。1)ベンサミアナタバコの葉を用いたインフィルトレーション、2)実際にGFPを発現する葉の観察、3)アガロースゲルへのサンプルアプライ、以上の3本立てにメニューが分かれます。実施場所は奥まった実験室でメインの動線から外れてしまうため、人通りの多い廊下まで呼び込みに行く必要があります。実験室入り口のポスターで模擬実験内容を説明し、実験室に入ってインフィルトレーション、電気泳動体験、GFPの観察という流れで説明してゆきます。説明が終わったら、付き添いの親御さんもふくめて高校生といろいろ談笑。入学後の生活や授業のこと、サークル、コース分属や研究室分属、研究室生活や卒論研究などについてお話します。推薦入試対策の質問などもありました。

6月の2年生向け研究室体験で練習ができていた研究室メンバーは、来場者の方々に優しく丁寧、かつ積極的に声掛けを行い対応していました。とても心強かったです。おかげで研究室メンバーに来場者対応を任せて、学会発表要旨の添削や学生の発表ポスターのチャックや修正を行う余裕ができました。学生たちの成長を感じられた一日でもありました。なお、高木さんと永田君は男女共同参画企画の高校生相談員のアルバイトのため、隣の部屋で頑張っていました。

オープンキャンパスの様子を写真で紹介してみます。 実際に模擬実験を行う前に、内容をポスターで説明します。

実際に模擬実験を行う前に、内容をポスターで説明します。 生物を勉強中の高校生はだととても説明しやすいです。

生物を勉強中の高校生はだととても説明しやすいです。 混んだ時は、市村も助っ人参加です。

混んだ時は、市村も助っ人参加です。 通常はラボメンバーにすべて説明してもらいます。

通常はラボメンバーにすべて説明してもらいます。 専門的な事柄をいかに平易に説明するか

専門的な事柄をいかに平易に説明するか とても良いトレーニングになります。

とても良いトレーニングになります。 まずインフィルトレーションの模擬実験です。

まずインフィルトレーションの模擬実験です。 普段は組換えアグロバクテリウムを使いますが、

普段は組換えアグロバクテリウムを使いますが、 来場者向けには水を葉に注入してもらいます

来場者向けには水を葉に注入してもらいます 高校生が緊張しないよう、いろいろ話しかけながら行いました。

高校生が緊張しないよう、いろいろ話しかけながら行いました。 次は電気泳動のアプライ体験です。

次は電気泳動のアプライ体験です。 細かい作業になります。

細かい作業になります。 高校生はピペットマンを初めて触るかもしれませんね。

高校生はピペットマンを初めて触るかもしれませんね。 まずはピペットマンの使い方から、後ろがGFP観察用のブースです。

まずはピペットマンの使い方から、後ろがGFP観察用のブースです。 撮影したゲルの写真も見てもらいます。

撮影したゲルの写真も見てもらいます。 実験が好きな学生さんに来てほしいですね。

実験が好きな学生さんに来てほしいですね。 実験体験が終わったら、大学生活について紹介したり、質問に答えたりします。

実験体験が終わったら、大学生活について紹介したり、質問に答えたりします。 在学生からですが、学生目線でアドバイスがもらえるかもしれませんね。

在学生からですが、学生目線でアドバイスがもらえるかもしれませんね。 学会発表で使ったポスターで研究のことなどを話しています。

学会発表で使ったポスターで研究のことなどを話しています。 一連の作業を細かい指導なしにこなしてくれるラボメンバーに成長を感じました。

一連の作業を細かい指導なしにこなしてくれるラボメンバーに成長を感じました。 高木、永田の両名は

高木、永田の両名は 男女共同参画企画の高校生対応を隣の部屋で行っていました。

男女共同参画企画の高校生対応を隣の部屋で行っていました。 みなさん、お疲れさまでした。

みなさん、お疲れさまでした。

- 2016.07.20 農学部クリーンキャンパス

毎年7月に行われる農学部クリーンキャンパスに参加しました。オープンキャンパスを控えて農学部キャンパスの清掃を行うことが目的かな?と思っております。今回市村研は希少糖記念碑周辺の草取りを行いました。後ろの丘も含めてかなり除草できたと思います。参加した市村研メンバーは暑くて強い西日のなか大変お疲れ様でした。

携行品の備忘録:長ズボン、つば広の帽子、汗を拭くタオル、虫除け、かゆみ止め、冷感グッズ、サンダル・ヒールのとがっている靴は不向き。 希少糖記念碑を草取りしたら

希少糖記念碑を草取りしたら 後ろの丘も草取りします

後ろの丘も草取りします 蚊と戦いながら

蚊と戦いながら 草取りは続きます

草取りは続きます かなり除草できました

かなり除草できました ムタさんはあつさでよく伸びでいます。

ムタさんはあつさでよく伸びでいます。

- 2016.07.01 コース実験打ち上げビアガーデン

梅雨が一休みになり、天候がちょうど回復した7月1日にコース実験の打ち上げを兼ねて納涼ビアガーデンとして丸亀町グリーン屋上のジャングルビアガーデンに行ってきました。永田くん予約をありがとう。久しぶりにラボメンバー全員がそろって飲み会です。コース実験は毎年行いながらも、安全面で目を光らせながら学生さんの相手を長時間行うわけで、それなりに大変な作業です。その反動か分かりませんが、ラボメンバーはハイテンションではしゃぎながら、ビアガーデンを楽しんでいました。ちょっとテンションが高すぎて、周りに迷惑をかけないか”先生”としてはどぎまぎしながら、どうにかお開きまでこぎ着けました。みんなリラックスした様子で、それぞれが楽しんでいました。皆さんお疲れ様でした。 乾杯!!

乾杯!! 良い笑顔です♪

良い笑顔です♪ こちらも

こちらも M2の3人は就活が終わってラボに帰ってきました。

M2の3人は就活が終わってラボに帰ってきました。 BBQ食べ放題です。

BBQ食べ放題です。 お肉を焼くコバ君

お肉を焼くコバ君 SMN!

SMN! グループC!

グループC! かなりの盛り上がりですが、ここらで自主規制(^_^)

かなりの盛り上がりですが、ここらで自主規制(^_^)

- 2016.06.27 研究室紹介

毎年、コース実験終了後、参加希望者にはそのまま学生実験室に残ってもらい、当研究室の研究室紹介を行っています。今年も例年とおおむね同じメニューで行いましたが、学生による発表を高木さんと小林くんに行ってもらいました(昨年は高木さんと濱野くん)。高木さんには研究室の年間活動をフォトエッセイ風に発表してもらい、小林くんには、研究室分属から現在に至るまでの研究室活動を主観的に語ってもらいました。総じて良いプレゼンでしたが、小林くんの心境が語られるにつれ、市村的には悲喜こもごも複雑な気持ちになりました。なかなか教育というものは業の深い仕事だと思いました。

プレゼンが終わったらラボツアー希望者を残して解散です。ラボツアーまで入れると、拘束時間が長くなってしまうので、来年は説明だけで良いかな?とおもいました。 市村による研究室紹介

市村による研究室紹介 テーマのことも話します

テーマのことも話します 高木さんによる発表

高木さんによる発表 活動について

活動について 小林くんのプレゼン

小林くんのプレゼン 聴講する学生さん達

聴講する学生さん達

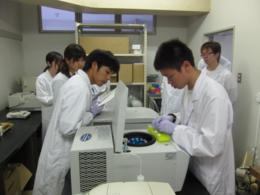

- 2016.06.27 - 29 応用生命科学コース実験 II

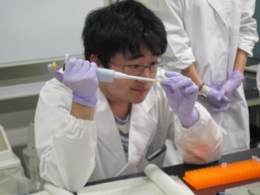

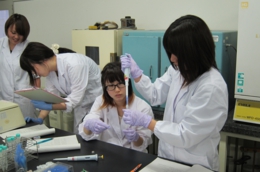

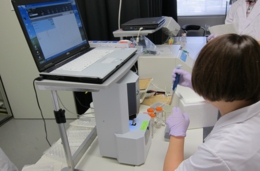

6月末恒例の市村研担当コース実験を行いました。実験題目は「半定量RT-PCR法によるシロイヌナズナ塩ストレス応答性遺伝子の発現解析実験」です。RD29A遺伝子の塩ストレスによる発現をRT-PCRによって見てみましょうという内容です。基本的に例年通りですが、今年からシロイヌナズナの塩ストレス処理から破砕、RNA抽出まで全て学生に行ってもらうことにしました。これによって終了時間が延びましたが、「最初から最後まで自らの手でサンプルを扱いたい」というやる気のある学生さんの声に応えられたと思います。数年前は、「実験時間が規定より延びることはいかがなものか」という声が複数あり、これを考慮してサンプルの破砕操作をスキップすべく、破砕済みのサンプルを配布していました。モチベーションの高い学生さんが徐々に増えてきたのかな?と好意的に受け止めております。

さて、実験については本番の3週間前に培地を作製し、2週間前に種子滅菌と低温処理、本番の日に規定の生育日数になるようタイミングを合わせてシロイヌナズナの育成を開始しました。事前準備では高木さんと松村さんがサポートしながら、4年生が主体的に取り組んでくれました。実験当日も大きなトラブルは無く、おおむね順調に実施出来ました。各班のTAをがんばってくれた市村研メンバーには感謝です。全体的には熱心に取り組む学生が多く、空き時間だからと行ってあからさまにサボる学生はいませんでした。やはり少しづつ学生の質は上向きになってきていると思います。最後は各班の結果を全員の前でスライドに映写し、簡単なコメントを述べて終わりとしました。

放送大学の実習もあり、忙しい中、準備を進めてくれた4年生と、監督してくれた上級生にこの場を借りて感謝の意を表したいと思います。

準備風景 準備風景、プレートが積み上がっています

準備風景、プレートが積み上がっています 寒天培地からタイタープレートに移植します

寒天培地からタイタープレートに移植します みさと先輩もサポートしてくれています

みさと先輩もサポートしてくれています 移植作業の傍ら、機器の運搬も行っているのですよ。

移植作業の傍ら、機器の運搬も行っているのですよ。

実験風景です。

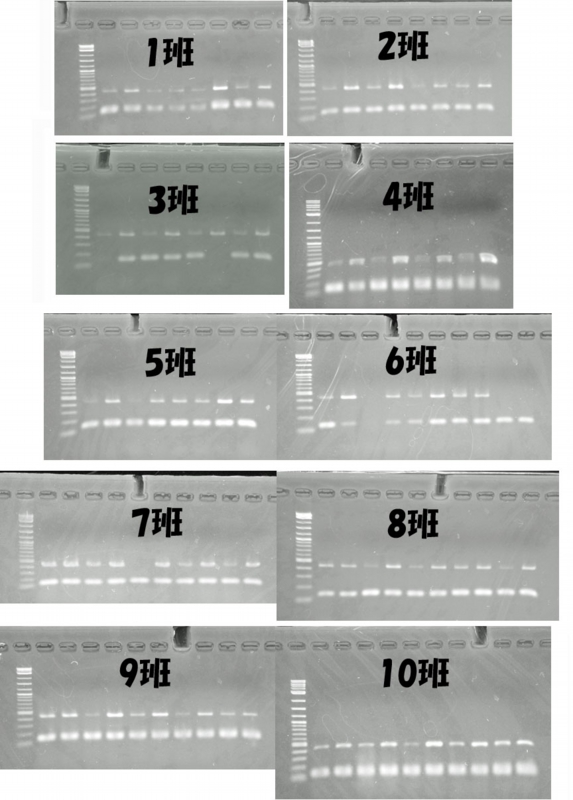

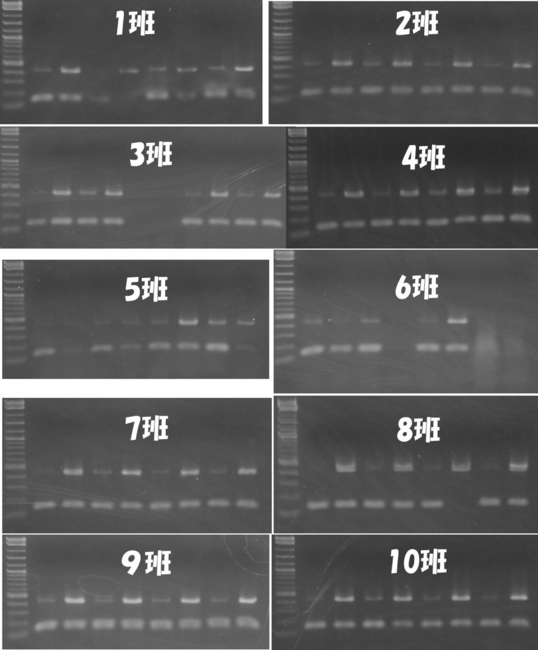

各班のゲルの写真です。 1班

1班 2班

2班 3班、これはコーム間違い

3班、これはコーム間違い 4班

4班  5班

5班 6班

6班 7班

7班 8班

8班 9班

9班 10班

10班

- 2016.06.21 応用生物科学実習 研究室体験

毎年2年生を対象に行われる研究室体験に参加しました。このイベントは2年生の応用生物科学実習の一環として行われています。2週間にまたがって2回行われるのですが、いつも市村研担当の応用生命科学コース実験と日程が被るため、1回のみ市村研は行っています。今年は9人の2年生が市村研を「体験」してくれました。最初に30分ほど研究室紹介を行い、そのあと実験室で模擬実験、そのあと出席レポートを書いて提出してもらいお終いとなります。模擬実験では、ベンサミアナタバコ葉へのインフィルトレーション、GFPをアグロインフィルトレーションで発現させたベンサミアナ葉の観察、アガロースゲル電気泳動アプライ体験、DNAを分離したゲルの観察、以上が実験メニューです。放送大学の面接授業と日が空いていなかったため、こちらの準備がひやひやでしたが、どうにか材料は確保できました。GFPは運良く永田くんが発現させていたので間に合いました。

講義では反応の薄かった2年生でしたが、実験をしているうちにラボメンバーとも打ち解けてくれたようです。就活を終わったM2もいたので、就活のことや、3年次の研究室分属などについて、あれこれ話していました。市村研が見学第一志望の学生はいなかったようですが、提出されたレポートを読むと、それなりに充実した研究室体験だったようです。準備や後片付けを行ってくれた市村研メンバーに感謝します。次はいよいよ当ラボ担当の応用生命科学コース実験ですね。 ラボメンバーの模範演技です

ラボメンバーの模範演技です インフィルトレーションをコバ君がアドバイスします

インフィルトレーションをコバ君がアドバイスします 説明の後は2年生が実験します。

説明の後は2年生が実験します。 永田くんの実験説明

永田くんの実験説明 アガロースゲルアプライ体験

アガロースゲルアプライ体験 大路さんによるタバコ形質転換のおはなし

大路さんによるタバコ形質転換のおはなし GFPを発現するベンサミアナタバコを観察中

GFPを発現するベンサミアナタバコを観察中 永田くんの就活講座

永田くんの就活講座

- 2016.06.18-19 放送大学面接授業

6月18日(土)、19日(日)の二日間、放送大学、香川学習センターにて、植物の機能とバイオテクノロジーというタイトルで面接授業を行いました。土日の2日間で8コマの集中講義を行うという、話す方も聞く方もなかなかハードな授業でした。二日間ともはじめの3コマは講義を行い、最後の1コマはその日の講義内容を受けた実験を行うというメニュー構成にしました。1日目は光合成と植物ホルモンのお話し、その後光合成色素の抽出と分離を行いました。2日目は植物バイオテクノロジーについて講義し、ペットボトル顕微鏡の作製とタマネギ表皮細胞の観察、そしてバナナからDNA抽出という実施内容でした。農学部1年生向けの植物生理学の内容を元に、1日目の講義をやさしめに作り直し、2日目の講義は全学共通科目や、三豊で行った生涯教育向けの講義内容をアップデートして資料をつくりました。実習は以前小学生向けに実施した生涯教育の実習メニューを活用しました。先生業を何年かやっているおかげでいろいろ引き出しが増えたなぁとしみじみ思います。

講師向けの資料では40代を中心に、30代、50代の受講生が多いとありましたが、フタを開けてみると60歳以上の方々の比率が圧倒的に多く、どう話そうか戸惑いながら当日を迎えました。実際開始してみると、受講生の方々の反応がよく、理解度を把握しやすかったです。そして欧米のように、講義中でも疑問に思ったことは遠慮無く質問して下さるので、受講生の方と突っ込んだやりとりが出来ました。普段ですと、静かにきいている学生が多く、寝ている学生もちらほらという感じですので、それと比べると非常に活発な授業でした。実社会での経験を積まれた方々が多く、専門的な質問も飛び交い、やりがいのある授業でした。香川学習センター内の実習室で行った実験では、授業以上に受講生の皆さんが目を輝かせて取り組んで下さいました。やはり理系科目の受講生さんは実験が大好きなのだなぁと感じ入りました。いやぁ皆さんお元気ですね。

実験では4年生の岩本くん、大路さん、小坂さん(アイウエオ順)の3名がTAとして、準備作業と予備実験、当日行った実験の補助をがんばってくれました。1人の学生が8人の受講生の補助を行い、積極的に声かけし、作業のアドバイスをしながら、実験が無事終わるよう誘導してくれました。3人ともお疲れ様でした。また、初日は試薬を忘れてしまうアクシデントがありましたが、濱野くんが農学部から原付バイクで届けてくれたおかげで、予定通り実験を開始できました。この日の彼は救世主でした。

今回の授業を行うに当たり、放送大学香川学習センターのスタッフの方々に大変お世話になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ご厚意でいただいた写真を掲載させていただきます。 授業の様子です

授業の様子です 実習の説明をしています

実習の説明をしています こちらも作業の説明

こちらも作業の説明 乳鉢で材料をつぶしています

乳鉢で材料をつぶしています

- 2016.05.27 今日のムタさん

暑くなってきましたね。ムタさんは風通しの良い車の影でくつろいでいます。

- 2016.04.22 高木さんが研究助成を獲得!

D1の高木さんが笹川科学研究助成の審査を通過して、研究助成に採択されました!早速今年度2つめのグットニュースです♪忙しい中、がんばって申請書を書き上げた彼女の努力が実って良かったです。期限間際まで完成度にこだわって推敲した甲斐がありました。

申請書を書き、グラントを獲得し、マネージメントしつつ研究を行い、報告書を作成する。研究者では不可避な事柄を一通り学ぶ面においても、非常に良い経験になると思います。PIの立場から言うと、研究費を稼いでもらってホントに助かります(いつも金欠なので)。より一層研究に弾みがつくことを期待しています。おめでとう! 本人が採択通知を持った写真が撮りたかったのですが、拒否されたので、採択通知のみの掲載です。

本人が採択通知を持った写真が撮りたかったのですが、拒否されたので、採択通知のみの掲載です。

- 2016.04.22

うたムタさん

数年前から農学部の生協ショップ近辺で見かけるようになったクリーム色の通称「

うた

ムタさん」。おなかがたぷたぷして、学生はもちろん、教員、職員さんまでたくさんファンがいます。特にかわいがっている先生もいるようです。たまに圃場で植えたマタタビ科の植物を掘り起こして悪さをするようですが、みなさんおおらかに対応しているみたいです。わたくし的には、農学部副学部長に任命し、香川大学農学部の広報キャラクターとして売り出せば、入学希望者が増えると思うのですが、いかがでしょうか。この3日ほど見なかったので心配していましたが、今日はいつものようにのそのそ歩いていたので安心しました。ブログ更新ついでにコメントしてみました。*2016.05.06 うたさんではなく、ムタさんが正しいと思われる情報をみつけましたので、修正しました。ジブリ作品の「猫の恩返し」に登場するムタさんに似ているからとのことです。 そっと顔を覗かせるうたさん。なかなかかしこいねこちゃんです。

そっと顔を覗かせるうたさん。なかなかかしこいねこちゃんです。

- 2016.04.11 論文を発表しました!

投稿していた論文がPhysiological and Molecular Plant Pathology誌に受理されました!小さい一歩ですが市村研究室としては大きな一歩です。まとめるに当たり、ご支援いただいた共同研究者の先生方に心よりお礼を申し上げます。また、審査で要求された実験を行ってくれた新里くんと枝木さんどうもありがとう!新里くんは就活開始と重なり負担をかけましたが、しっかり実験をやりきってくれました。二人にはとても感謝しています。

- 2016.04.05 お花見@栗林公園

年度も変わり、4月になりました。新年度最初のイベントはお花見です。今年は都合が合わず合同ではなく研究室単位でお花見となりました。市村研はいつも公渕公園に行くのですが、今年は趣向を変えて栗林公園へお花見に出かけました。就活中の永田くんもレクリエーション係としてこの日は香川に戻りお花見に参加してくれました。栗林公園はお花見の人出で賑わいつつも、混み合うほどではなく、出店もありお花見にぴったりでした。桜は満開、天候にも恵まれ素晴らしい一日でした。 良い場所が取れました

良い場所が取れました

めいめい桜を撮っています

めいめい桜を撮っています しばらく経つと散策にでかける学生も

しばらく経つと散策にでかける学生も 名物鯉?の口紅ちゃん

名物鯉?の口紅ちゃん

- 2016.03.24 平成27年度香川大学卒業式・修了式

3月24日は毎年卒業式と修了式が行われます。市村研では4年生3人と修士2年の2人が出席しました。と書きたいところですが、修士某一名が寝坊ですっぽかしました。間違いなく将来大物になるでしょう。佐藤くんは4月から社会人で研究室を旅立ちます。赴任地は三重だそうです。高木さんは愛媛連大に進学し、研究者の道を歩みます。4年生の枝木、小林、松村の3人は修士課程に進学します。佐藤くんとはこれでお別れになりますが、近くに来た時は是非、研究室に足を運んで欲しいと思います。佐藤くんは素朴でマイペース、そして親切で後輩の面倒見がよく、誰からも愛される学生さんでした。また、彼は青枯病菌エフェクターのスクリーニングを田口くんから引き継ぎ、自らの手でポジティブクローンを同定し、解析も行いました。その結果、小さいながら論文としてまとめる目処が付けられるまで進めてくれました。これまでどうもありがとう。

思い返すと3年半前の佐藤くん達の代から、市村研に分属した学生のほとんどが毎年大学院に進学し、それに伴って研究が少しずつ進むようになってきました。学生の数も増え続け、10人を越すようになりました。彼らの代が一つの節目となったことは間違いありません。この流れが続くよう、努力してゆきたいと思います。

枝木、小林、松村の3人はこれから成果が期待できる期間です。4月から大学院の授業も始まりますが、時間を上手にマネージして秋の学会で発表できるよう、がんばって欲しいと思っています。 植物病理3研究室の卒業生達

植物病理3研究室の卒業生達 卒業生

卒業生 修了生

修了生 秋光五味研の見送りの学生も含めて

秋光五味研の見送りの学生も含めて 横に並んで

横に並んで

- 2016.03.21-23 日本植物病理学会全国大会@岡山

H28年度の日本植物病理学会全国大会は岡山コンベンションセンターを会場に、岡山大学を中心として県の試験場や生物科学研究所を含めた植物病理学会所属の研究室に加えて、香川大学農学部の植物病理系3研究室もプログラム編成と会場運営で参画し開催されました。

発表に関しては市村研から高木さんと永田くんが口頭発表しました。とくに永田くんは初の学会発表でした。普段からしゃべりのうまい永田くんはすらすらと発表をこなし、初めてとは思えない出来でした。質疑応答はちょっと経験不足なところを露呈しましたが、詰まることもなく終えることができました。初めてと考えると上出来でした。高木さんはちょっと話しにくそうでしたが、そつなく発表をこなしました。質疑応答はもうちょっと突っ込んで返答しても良かったかなという感じでした。とはいえ批評することは簡単ですが、いざ自分でやってみると予想通りには行かないものです。そういう点を考えると二人とも無事役割を果たしたと言える発表でした。永田くんは就活中にもかかわらず、この場で発表することにこだわって発表練習に取り組んできたことを高く評価したいと思います。指導教員としては、今後学会発表では質疑応答の練習をより実践的に行わなければと思いました。 発表中の高木さん

発表中の高木さん 同じく永田くん

同じく永田くん

二日目の学会終了後、恒例の同窓会が開かれました。数年前まで大学院生だったのに、今回は企業の研究員や試験場の職員として参加してくれたOGの方もいて、時の流れを感じました。それにみんな社会に出るとしっかりするのだなと、感心しました。 集合写真、今年は自己紹介は無しでした。

集合写真、今年は自己紹介は無しでした。 辻くん写真をありがとう。

辻くん写真をありがとう。 学会終了後の集合写真、M1学生は就活に戻りました。

学会終了後の集合写真、M1学生は就活に戻りました。

- 2016.03.18-20 第57回日本植物生理学会年会

岩手大学で行われた植物生理学会の年会に高木さんと小林くんが参加しました。市村は植物病理学会の運営のため、学生さんに発表を託しました。二人ともポスター発表でしたが、小林くんが学会発表デビューでした。高木さんは実験に関することをいろいろ情報収集してきたようです。二人はわんこそばをたらふく食べてきたようです。市村も食べたかったです、次回の植物病理学会が岩手のようですので、そのときに念願を叶えたいです。 ポスター前で記念撮影

ポスター前で記念撮影 わんこそば屋さん

わんこそば屋さん 小林くんの記録

小林くんの記録 実は参加するはずだった濱野くん

実は参加するはずだった濱野くん

- 2016. 02 .26 卒論発表会&追いコン

2月は慌ただしいです。修論発表の翌週は卒論発表会となりました。市村研では、枝木、小林、松村の3名が発表に臨みました。卒論発表は発表時間10分、質疑応答2分、交代時間1分という進行です。4年生の発表は研究室分属から1年半の研究結果を総まとめして話します。普段の研究報告とは違うので、学生さんによっては混沌とした状況から、講演らしい形に整えるまで、幾度も練習を繰り返します。ある程度先輩が研究の基礎を築いた上で引き継いで研究をスタートした学生、新テーマとして研究基盤構築からスタートした学生、置かれている状況は様々ですが、各学生なりに苦労はあったと思います。また、卒論発表に実験データを間に合わせるため、発表準備だけでなく実験も頑張ったこともあり、余裕のない中でぎりぎりの努力を続けた学生もいました。

発表本番はそれぞれ練習の成果を出し切って、3人ともなかなかの出来でした。質疑応答では、市村が内心ハラハラした場面もありましたが、それぞれが最大限持てる力を出して質問に答えていました。まずは、質問してもらって良かったです。 発表中の枝木さん

発表中の枝木さん 小林くんの発表

小林くんの発表 松村さんの発表

松村さんの発表

発表会の夜は高松市内の居酒屋で病理三研究室合同の追いコンでした。

M2の学生さんは社会人、海外留学、博士課程進学と進路もさまざま、4年生は他大学も含めて全員進学です。修士学生はさすがに3年半という長いつきあいでしたので、追いコンがあるともうすぐお別れとなりますから、ちょっとしんみりしてしまいます。1次会の後は、各研究室に分かれて2次会でした。 追いコンのプレゼントはマグカップ

追いコンのプレゼントはマグカップ 卒業と進学予定の4年生

卒業と進学予定の4年生 集合写真、修論発表と卒論発表、追いコンの写真を提供してくれた秋光研の辻くんには感謝です。

集合写真、修論発表と卒論発表、追いコンの写真を提供してくれた秋光研の辻くんには感謝です。

- 2016. 02. 17. 修論発表会

修士課程2年の佐藤くんと高木さんが修論発表に臨みました。修士論文発表会は生物資源利用学専攻の植物科学領域と生命機能科学領域の合同で今年も行われました。発表時間は12分質疑応答2分の交代1分という持ち時間です。2人は植物科学領域の最後で発表しました。2人とも2週間ほどかけて繰り返し発表練習を行い、セリフやスライドの見直しを重ねながら本番にこぎ着けました。2人とも堂々とした発表で、質疑応答も良かったです。3年半前に研究室に分属してきた頃を思い出すと、2人とも大きく成長したことを実感しました。植物科学領域の発表でも生命機能科学領域の先生方が聴講され、質問もされていました。昨年から座長を指導教員が行うことになり、質問が途切れたら何をきこうかと心配でしたが、杉山先生と田淵先生からご質問を頂いて、質疑応答しているうちに時間となりホッとしました。発表会後、よくセリフが憶えられたねぇと2人を褒めたところ、パワポの発表者ツールを利用していたとのことでした。ある程度セリフはあたまに入っていても、正確を期すために発表者ツールも併用したとのことでした。市村は本番でスムーズに発表者ツールを使いこなす自信がないため使用していませんが、今の学生はこういうツールも問題なく使いこなせるのだなと感心しました。そういう能力まで含めてプレゼンの実力と言うことでしょうか。その後、別室で主査の市村と副査の先生方で個別に修論審査を行い、審査をすべて終えました。

審査が終わった後、M2の2人と残っていた下級生と一緒に焼き肉屋さんでささやかにお祝いして学生と別れました。学生さん達はその後カラオケ屋でさらに打ち上げをして楽しんだようでした。 質疑応答中の佐藤くん

質疑応答中の佐藤くん 質疑応答中の高木さん

質疑応答中の高木さん 打ち上げの焼き肉屋さんにて

打ち上げの焼き肉屋さんにて このメンバーでふざけ合うのもあと少しになってしまいました

このメンバーでふざけ合うのもあと少しになってしまいました

- 2016.01.22 かがわ糖質バイオフォーラム、複合糖質・糖鎖研究会

1月22日香川県立ミュージアム研修室で行われた、かがわ糖質バイオフォーラム、複合糖質・糖鎖研究会で、基調講演として発表してきました。かがわ糖質バイオフォーラムは、「希少糖を含む複合糖質・糖鎖と免疫を活用した機能性食品、スキンケア製品、診断薬、医薬品中間体等に係わる研究開発と事業化」を行う研究フォーラムだそうです。今回はメンバーのO先生に発表のご依頼をいただき、発表させていただきました。私はこれまで植物免疫の基礎研究を行ってきたので、糖質糖鎖をシーズに事業化まで見据えた医学系の研究とはほとんど接点が無かったので、聴講させていただき大変勉強になりました。糖鎖やレクチンを利用することによってウイルスの検出や同定も可能であるなど、あたらしい診断薬につながる研究を興味深く拝聴させていただきました。以下のようなプログラムでした。

■開会挨拶(13:30~)

■第一部基調講演(13:40~)

①「レクチンを用いた幹細胞評価技術の開発と再生医療への実用化」

舘野浩章氏(国立研究開発法人産業技術総合研究所創薬基盤研究部門

・主任研究員)

②「モデル植物シロイヌナズナを用いた植物免疫研究

-MAPキナーゼ経路を切り口に」

市村和也氏(国立大学法人香川大学農学部・准教授)

■第二部研究紹介(15:00~)

①「糖鎖アレイを使ったインフルエンザウイルスの検出法の開発」

中北愼一氏(国立大学法人香川大学総合生命科学研究センター

糖鎖解析研究部門・准教授)

②「生体内異物に着目した

ホメオスタシス評価システムの開発と測定法の検討」

小林優多郎氏(国立大学法人香川大学医学部統合免疫システム学講座

・博士研究員)

■閉会挨拶(15:40~)

市村の発表は糖鎖と植物免疫や共生との接点を簡単に述べてから、次に植物免疫について動物と関連タンパクの保存性と多様性を対比して説明し、その後私の研究についてお話しさせていただきました。最後に、免疫受容体を使った育種や、糖鎖とプラントアクティベーターの応用研究に言及して終わりにしました。聴講者のほとんどが医学系研究者の方であることを意識して、講演させていただきました。私のような青二才が基調講演なんておこがましいのですが、自身の研究と糖鎖糖質との接点を意識しました。ちょうど学会のプログラム編集の大詰め作業を行いながらの講演準備でしたので、さすがにきつかったです。会の終わりの総評で、理事の方に動物と植物の免疫の保存性について知り、刺激を受けたと触れていただき、とても光栄でした。 会場の様子、最初の演題が映し出されています

会場の様子、最初の演題が映し出されています バイオフォーラム会長である田島先生のご挨拶

バイオフォーラム会長である田島先生のご挨拶 市村の発表が始まります

市村の発表が始まります 終わりの謝辞で研究室メンバーを紹介しました。

終わりの謝辞で研究室メンバーを紹介しました。

終わった後、高木さんが良かったと言ってくれたので、まあまあ発表は良かったのかな?とおもいました。(笑) ウチの研究室メンバーは全員聴講に来てくれてどうもありがとう。

- 2016年 新年の抱負

毎年恒例の新年の抱負です。市村がばたばたしていたため、1月末の掲載となってしまいました。それなりに個性が出ていますね。

市村

昨年は論文一本出すと書いたのですが、現在投稿中。出すまではいきませんでした。でもあともうすぐです。ことしも1本書来ます。出来れば出します!(笑)

佐藤

2016年の抱負は

「どんなことでも諦めずにやり抜くこと」

高木

「タンパク実験と論文執筆に精一杯取り組む」

新里

『節約 for 就活』

#研究もおねがいします。by 市村

永田

「緻密に、時に大胆に」

にしました。

新年早々おみくじで人生初の凶を引きましたが、神社に結んできたので気にせず今年も頑張りたいと思います。

濵野

『有言実行』です。

何かと後回しにしてしまう課題から逃げず、しっかり実行していく年にしたいです。

枝木

『メリハリのある生活を送る。

貪欲に学び、実験する。』

小林

「木を見て森も見る」

これでいきます。

昨年、自分の実験に関して大まかなことは知っていて、細かいことはよく知らないということがあったので、広くて深い知識を得ようと思い、ちょっと変ですが「木を見て森を見ず」ということわざを文字ってみました。

卒論発表・学会に向けての知識を付け、更なる成長を図りたいと考えております。

松村

『忙しいを言い訳にしない

積極的に何事も取り組む』

岩本

いろんな人の話を聞いて、活かせるように努力する。広い視野を持つ。

大路

「健やかに学び続けること」

小坂

「考えることを大切にする1年にする。」

- 2015.12.25 大掃除と忘年会

毎年恒例の大掃除と忘年会を行いました。ラボメンバーがかなり増えたので、同時に複数箇所を掃除できます。居室と実験室を同時進行で掃除し、床ふき、電動ブラシがけをしてその後ワックスがけです。市村は午前中が博士課程の中間審査があり、終わってから掃除に合流でした。毎年なぜか窓掃除を行うのですが、今回は市村のスタートが遅かったせいか佐藤くんが行ってくれました。市村はまだ掃除されていないDN202, 203を掃除しました。これらの部屋はどこの研究室も掃除をしていないようなので、施錠管理をしている関係で市村研で掃除します。組換え植物栽培室をおこない、それ以外の実験スペースも床を掃いて、ゴミをまとめて処分しました。もちろんオートクレーブも行いました。共有スペースをきれいに出来て良かったのですが、ちょっと悲しかったのが、だれも手伝いに来てくれなかったことです。まだ学生の心をつかみ切れていないなぁと、トホホです。 掃除の様子

掃除の様子

その後は、高松市内のいつものお店で、植物病理3研究室で忘年会です。ことしは、徳島の関西部会、US-Japan Scientific meetingがあり、植物病理学会全国大会も控えていて、学会運営で忙しい年でした。いつも通り、秋光先生のご挨拶から始まり、五味先生の乾杯の音頭、途中ビンゴ大会で持ち上がり、最後は市村の〆の挨拶でおしまいです。 秋光先生の最初のお言葉

秋光先生の最初のお言葉 五味先生の乾杯のあいさつ

五味先生の乾杯のあいさつ 今回はこばくんが司会役です。

今回はこばくんが司会役です。 岩本くんはビンゴでゼクシーを当てました。いつつ買うのだろう?

岩本くんはビンゴでゼクシーを当てました。いつつ買うのだろう? 市村はビンゴで楽天ポイントカードを当てました。後日ビーカーに化けました。

市村はビンゴで楽天ポイントカードを当てました。後日ビーカーに化けました。 永田くんはお掃除ロボット、持っている男は違います。

永田くんはお掃除ロボット、持っている男は違います。 佐藤くんは宝くじ、3億円当たったら研究室にちょっと寄付して下さい。

佐藤くんは宝くじ、3億円当たったら研究室にちょっと寄付して下さい。 これは誰だっけ??

これは誰だっけ?? 島上くんはシマウマ座布団

島上くんはシマウマ座布団 松平くんはお肉のチケット、適材適所ですね。

松平くんはお肉のチケット、適材適所ですね。 安喜さんはブーツ型のお菓子の詰め合わせ。

安喜さんはブーツ型のお菓子の詰め合わせ。 おわりまで楽しく談笑。

おわりまで楽しく談笑。 こちらは女子会

こちらは女子会 集合写真

集合写真 1次会のあとは市村研が集まって2次会です。

1次会のあとは市村研が集まって2次会です。 今回は恋愛ネタが会話に挙がっていました。

今回は恋愛ネタが会話に挙がっていました。

- 2015.11.26 OBの北村くんからリンゴ

いつも通りお仕事をしていたところ、昨年度卒業した北村くんからメールが入っており、26日着でリンゴを送って下さったとのことでした。先生でなく様付けでメールが書いてあったことが、なにげに新鮮でした。待つことしばし、北村くんからの頂き物が農学部に届き、学生さんに取りに行ってもらいました。

箱を開けてみると、たいそう立派なリンゴがたくさん入っており、早速研究室のみんなで美味しくいただきました。蜜の入った美味しい林檎でした。頂き物はもちろんうれしいのですが、卒業した学生さんの記憶に留めてもらい、思いやってもらえることが先生業をしていた何よりうれしいことです。北村くん本当にありがとうございました。ご実家の方は厳しい寒さが感じられる季節になってきたと思いますが、健康に気をつけて過ごして欲しいと思います。 立派なリンゴです!!

立派なリンゴです!! しばし手に取り観賞した後

しばし手に取り観賞した後 みんなでおいしくいただきました。

みんなでおいしくいただきました。

- 2015.11.03 農学部収穫祭・オープンキャンパス

US-Japan Scientific Seminarの疲れも癒えないうちに収穫祭も実施しました。青枯病菌チームにはUS-Japan期間中にこの準備もお願いしておいたのでした。準備を怠らなかった学生さん(新里くん?)には感謝です。当日説明をしてくれた学生さん、特に今回お客さんから主催側として働いてくれた3年生もお疲れ様でした。

今年は近畿、四国で農学系の学部新設が相次ぐので、第2回のオープンキャンパスも兼ねて収穫祭が実施されました。市村は国際交流委員として留学相談の対応、高木さんは男女共同参画のキャンパスライフ相談員でラボを留守にする代わり、残った学生で市村研のイベントを運営してくれました。毎年変わらないメニューで、何回も経験している学生が多いので、細々指示しなくても問題なく準備と当日の説明やガイドを行ってくれました。今回は同じフロアの海研の金魚すくい(!?)と、ASUSのフレーバーティーにやられた感がありました。やはり、試飲試食やお土産系にはなかなか太刀打ちできません。ウチも新しい企画や試みも実施する必要があるかもと思いました。

お子さんをサポートする大路さん(背中)

お子さんをサポートする大路さん(背中) こちらが分かりやすいですね

こちらが分かりやすいですね おとうさんも挑戦

おとうさんも挑戦 来場者さんに実験を説明中

来場者さんに実験を説明中 コツをつかむとお子さんはどんどんやってくれます

コツをつかむとお子さんはどんどんやってくれます 小さな子も真剣です

小さな子も真剣です 岩本くんも対応してます

岩本くんも対応してます オープンキャンパス対象の高校生も来てくれました

オープンキャンパス対象の高校生も来てくれました

お子さんは真剣に取り組んでくれます

お子さんは真剣に取り組んでくれます 男女共同参画のお仕事をしていた高木さんたち(3人とも植物病理系)

男女共同参画のお仕事をしていた高木さんたち(3人とも植物病理系)

- 2015.10.25-29 Molecular Contact Points in Host-Pathogen Co-evolution, 11th US-Japan Scientific Seminar

始まってから約60年の歴史を持つ、 11th US-Japan Scientific Seminarに運営、参加しました。日米の植物病理学研究者の交流セミナーだそうです。始まりはJF ケネディー大統領と日本の池田勇人首相のが戦後日本の科学をサポートするため、様々な分野で日米の科学交流のセミナーが立ち上げられ、その中の一つが本セミナーとのことでした。その後、時間と共に解消されたセミナーが多い中で、本セミナーは連綿と受け継がれて来たということです。

市村は現地スタッフオブザーバーという立場で、運営を主な役割として参加しました。仕事の関係上じっくり聴講したり議論に参加したりすることは、なかなか難しかったのですが、どのように円滑に国際学会を運営するか、学生とどのように連携して指示を出すか、考えることが多々あり、大変勉強になりました。特にエクスカーションでは、フェリーの乗船などもあり、全体に遅延が生じないよう、でも時間にとらわれすぎて参加者さんにいやな思いをさせないよう、どうしたらよいかなど、いろいろ考えさせられました。朝早くから、夜遅くまで密度が濃い時間が5日間続き、終わったらへとへとでした。大きなトラブルが無く終わることが出来たことは、全ては秋光先生の的確な指示と、五味先生のツボを押さえた補佐のおかげです。聞くところでは、今回の会は好評だったとのこと、微力ながらお手伝いできて良い経験ができました。

また、今回は市村研だけでなく、秋光研や五味研の学生さんと一緒に働いた訳ですが、随時状況を把握して報告を上げてくれたり、指示を出せばすぐさま必要なスタッフに情報を伝達してくれたり、こういうときにリーダーシップを発揮して、機動的に動いてくれる学生の存在がとてもありがたかったです。ウチのラボもそのように立ち振る舞える人材を育てていかねばと強く思いました。 最終日の集合写真、市村はへとへとでした。

最終日の集合写真、市村はへとへとでした。

追記:エクスカーションでは米国からの若手参加者さんと一緒に散策する時間がありました。つたない英語ながらコミュニケーションを取り、あれこれ歴史建造物やアートを見ておしゃべりを楽しむ経験は本当に久しぶりでした。言葉や文化を異にする人たちと楽しみを共有する、そんな歓びを再認識しました。留学していた10年前をしみじみ思い出しました。留学して本当に良かったです。機会を下さった先輩と以前のボス達に心よりお礼申し上げます。

- 2015.10.09 新歓コンパ

植物病理グループ合同で新歓コンパを行いました。3研究室とも3人ずつ3年生が入り、各研究室10人越えで学生数35人となりました。今回の新歓は当初の会場で全員一部屋に入られないことが実施2日前に判明し、急遽キャンセルと新会場確保という流れになったそうです。五味研の宇治くんが頑張って会場を確保してくれたとのこと、準備する学生も大変だったことでしょう。秋光先生のあいさつと、五味先生の乾杯のあいさつ、途中3年生の自己紹介をはさんで会は進みます。終わりは私がしめてお開きです。

秋光先生のご挨拶から始まります

秋光先生のご挨拶から始まります 五味先生の乾杯のあいさつ

五味先生の乾杯のあいさつ 自己紹介中

自己紹介中 こちらも自己紹介中、もう一人分写真がないのだけど。

こちらも自己紹介中、もう一人分写真がないのだけど。

その後、市村研メンバーで2次会です。みなさん良い具合にお酒が回って歓迎会を楽しんだようでした。

2次会

2次会

- 2015.10.02 3年生研究室分属

毎年恒例の3年生の研究室分属が行われました。岩本、大路、小坂の3名が市村研メンバーとなりました。まずはトレーニング実験と専門英語だね。

- 2015.09.29-30 日本植物病理学会関西部会@徳島

9月29日、30日と二日間開催された植物病理学会の関西部会に参加してきました。前日には若手の会があり、学生達はそちらにも参加しました。来年度農学系の新学部が設置されますが、徳島大学は農学部を持っていないため、運営では香川大農学部の病理系3研究室がプログラムや運営を補助しました。

香川から近いため、ほぼ全員香川大のメンバーは参加しました。当研究室では高木さんと濱野くんが発表を行いました。高木さんはかなり発表や質疑応答に習熟できており、発表レベルのベースラインはきちんとしており、質疑応答も違う方向へ行きそうになっても最終的には正しく答えることができ、くずれる心配はありませんでした。教員としてはもうハラハラ気をもむ必要は無いかな、と安心しました。濱野くんは昨年度も同じ学会で発表を行いましたが、そのときの質疑応答は本人的には納得いかない結果だったようです。今回は私が見ても発表や質疑応答でめざましい進歩が見られ、完璧と言って良い出来でした。特に質疑応答は非常に良かったです。このように学生の成長を感じられることは教員冥利に尽きます。

今回運営に当たった学生さんは自分が聞きたい発表が聞けないこともあったと思いますが、会を円滑に進めるため何をすべきなのか、様々なことを考えなければならないので、良い勉強になったと思っております。

質疑応答中の濱野くん

質疑応答中の濱野くん こちらは質疑応答中の高木さん

こちらは質疑応答中の高木さん 若手の会の会場係の香大生

若手の会の会場係の香大生 マイク係休憩中~

マイク係休憩中~ 第二会場

第二会場 市村研で集合写真

市村研で集合写真

- 2015.08.06 オープンキャンパス

8月6日はお盆前恒例のオープンキャンパスでした。当研究室はベンサミアナタバコへのインフィルトレーション、アガロースゲル電気泳動と分離したDNAの観察、ベンサミアナタバコで発現させたGFPの観察を行いました。ことしも高校生と熱心な親御さんが起こしになり、模擬実験を体験していただきました。また、大学入学後の過ごし方などについてウチの学生に尋ねたり、歓談したりしていました。 はりきるはまのくん

はりきるはまのくん 実験体験のあとで廊下で立ち話

実験体験のあとで廊下で立ち話 親子連れがおおいですね

親子連れがおおいですね お父様も実験体験

お父様も実験体験 はまのくんが顕微鏡サンプルをみせています

はまのくんが顕微鏡サンプルをみせています こばくんのせつめい

こばくんのせつめい 小さなお子さんの来場者も

小さなお子さんの来場者も ポスターのせつめい

ポスターのせつめい

- 2015.07.07 2年生向け研究室体験を実施

二年生はこの時期、コース選択があります。それに伴って各コースの説明会や、オープンラボ、研究室体験など、各コースを構成する研究室の説明会などがあり、コース選択の助けとなるよう、いろいろイベントが実施されます。研究室体験は3校時を使って、研究室の活動や研究内容について説明を受けたり、模擬実験を行ったりする時間となっています。市村研は前半に研究室の研究内容や活動について説明を行い、後半はベンサミアナタバコへのインフィルトレーション、GFPの観察、アガロースゲル電気泳動のアプライ体験、電気泳動後のアガロースゲルの観察などを企画しました。

各研究室10名の所属コース分属希望(つまり生命コース)の2年生が見学に来ます。研究室までは希望に反映されないため、挙手で関心のある分野を訪ねてみたら、植物に関心がある学生が2名しかおらず、どうしようかと思いました。微生物に興味のある学生が多かったのですが、植物の分子生物学実験でも大腸菌や、アグロバクテリウム、出芽酵母など微生物も研究に使用することを説明したり、もちろん植物も研究に使用して幅広い材料を利用することを2年生に説明しました。実際実験体験で手を動かしてみて、微生物も研究に利用することも理解してもらうと、最初は表情の硬かった2年生も後半では楽しんで体験できたようにおもいます。また、体験後のレポートを読むと、おおむね好意的に今回の体験を捉えてもらえたように思いました。植物の準備では枝木さんに活躍してもらいました。どうもありがとう。 実験体験の前に市村が概略をポスターで説明します

実験体験の前に市村が概略をポスターで説明します まず模範演技

まず模範演技 就活中の佐藤くんも合間を縫って参加してくれました。

就活中の佐藤くんも合間を縫って参加してくれました。 今度は2年生の番です

今度は2年生の番です

電気泳動の模擬実験です

電気泳動の模擬実験です アプライは難しかったようです

アプライは難しかったようです 永田君も説明で活躍、後ろの暗幕ではGFPを観察しています

永田君も説明で活躍、後ろの暗幕ではGFPを観察しています こばくんも説明

こばくんも説明

- 2015.07.07 「希少糖研究発祥の地」記念碑建立式典

七夕の日にめでたく、 「希少糖研究発祥の地」記念碑建立式典が執り行われました。植物病理グループは前日の会場設営も少々お手伝いして、本番も参加者に加わり、式の進行を見守りました。農学部長の片岡先生のご挨拶の後、来賓の方々のご挨拶、記念碑の除幕の後、ズイナーズのプレゼンや試作商品のズイナせんべいの試食など、約120名もの参加がありました。式典の後、BW106で後期に開講される希少糖学のプレシンポジウムがあり、TV取材も地元の放送局がほとんど来ており、盛会のまま終了となりました。香川大発のオンリーワン技術である希少糖全種類の合成とプシコース大量合成による機能性食品としての応用が大きく実を結んだ瞬間です。記念碑はまさに希少糖研究のマイルストーンとなりました。今後の研究や応用による製品開発などの発展を期待したいと思います。会の後は、撤収を手伝って終わりです。

余談ですが、TV放映で写っていた植物病理グループの学生が何人もいて、話題に事欠かない記念式典となりました。 学部長片岡先生のスピーチ

学部長片岡先生のスピーチ 序幕の瞬間

序幕の瞬間 記念碑がお披露目されました

記念碑がお披露目されました 記念碑を囲んで記念撮影

記念碑を囲んで記念撮影 香川県知事のおとこば

香川県知事のおとこば 三木町長のお言葉

三木町長のお言葉 長尾学長のスピーチ

長尾学長のスピーチ 何森先生のお話

何森先生のお話 ズイナーズの方の説明

ズイナーズの方の説明 試作品ズイナせんべいの試食です。

試作品ズイナせんべいの試食です。

- 2015.06.29 - 07.01 応用生命科学コース実験&研究室説明会&打ち上げ

応用生命科学コース実験

各研究室が担当して行うコース実験が例年の通り回ってきました。市村研究室は塩ストレス処理したシロイヌナズナからRNAを調製し、RT-PCRにより塩ストレスで誘導されるRD29A 遺伝子の発現を解析する実験を実施しています。基本的には昨年と同じ内容ですが、RNA調整をAGPC法にもとづいたTrizol試薬を用いる内容に変更しました。また、PCRの容量も半分に変えて節約策に出てみました。

準備に関しては4年生を主体に進めました。Trizol試薬を用いてシロイヌナズナからRNAを調製し、RT-PCRでRD29A 遺伝子の転写が確認できることを予備実験で確認した上で本番に臨みました。今回は特に松村さんが積極的に準備を行ってくれて、こちらが学生をそれほど急かさなくてもすみました。松村さんの心配性が奏効したことになります。本番の準備では土曜日も研究室に来て作業を行いました。塩ストレスをかける前に、シロイヌナズナを浮かべている水を取り除くのですが、若干水抜きが甘くて、遺伝子発現誘導がきちんとかかるかひやひやしながら結果を待ちました。開けてみれば問題なく、RD29A は誘導されていました。学生実験自体はおおむねうまくゆきましたが、酵素を入れてもらってからサンプルを持ち帰るはずが、酵素を入れる前に持って帰ってしまった班があったようです。それよりも、逆転写酵素をしまい忘れて2本だめにしたことが、精神的にも経済的にたダメージがありました。万事全てに注意を怠らず実験を行うべしと、心に刻みました。実験中に写真を撮りましたので、フォトブログにしてみます。 指導する永田君

指導する永田君 準備で特に頑張った松村さん

準備で特に頑張った松村さん 高木さんは慣れたものです

高木さんは慣れたものです 実験風景

実験風景

遠心をかけます

遠心をかけます こっそりピース

こっそりピース

電気泳動のアプライは難しかったようです

電気泳動のアプライは難しかったようです こんな感じに行います

こんな感じに行います 各班の実験結果

各班の実験結果

研究室説明会

最終日3日目の実験終了後、引き続き市村研究室の研究室説明会を行いました。出席者は20数名で、生命コースの半分程度の学生が参加してくれました。

まずは、市村が研究室説明を行い、高木さんと濱野君が学生の目線で市村研について発表してくれました。何となく、ウチの研究室メンバーがいちばんウケていた感が否めませんが、学生さんは静かに聞いていました。最後に希望者とラボツアーを行って終了です。さて、何人新人が入ってくることになるのでしょうか。

研究室説明会開始、まず全体の概略を述べています

研究室説明会開始、まず全体の概略を述べています ビアガーデンの写真を見せています

ビアガーデンの写真を見せています 高木さんのプレゼン

高木さんのプレゼン 今年から濱野もプレゼンをします

今年から濱野もプレゼンをします

コース実験の打ち上げ

7月7日にコース実験の打ち上げを、高松駅近くの居酒屋で行いました。本当は0次会を同じく駅近のアイリッシュパブで行うつもりでしたが、その前のイベントが延びて市村は参加できず、ちょっと残念でした。打ち上げは相変わらずのわいわい賑やかな会となりました。次のイベントはオープンキャンパスですね。 乾杯の前の記念撮影

乾杯の前の記念撮影

- 2015.06.25 加野君からスイカ

秋光研ドクターコース生で、現在は種苗会社で活躍している加野君からスイカが送られてきたということで、秋光研からお裾分けをいただきました。加野君有り難う。学会でまた会いましょう。 スイカをいただきはしゃぐウチの学生

スイカをいただきはしゃぐウチの学生

- 2015.06.10 実験見学&理研BRC安部先生セミナー

病原菌接種を見学したいと言うことで、株式会社日本農林社の宮崎様と、共同研究されている理研バイオリソースセンター実験植物開発室の安部先生が来香されました。良い機会ですので、安部先生には、植物ゲノム・遺伝子源解析センター特別セミナーとして「微小害虫とシロイヌナズナを用いた虫害研究」という題でご講演をしていただきました。セミナーには植物病理系の学生が多く参加し、他の分野の先生も聴講されて関心の高さがうかがえました。当日はお二人ともお疲れ様でした。

受け入れる側として、接種実験を行っている濱野君をメインに高木さんと2人で説明役をお願いしておきました。2ヶ月前から植物を準備したり、どう説明するか打合せをしたり、資料を作ったり、6月10日に準備が整うよう計画してきました。当日は濱野君の丁寧・親切な対応が特に光っていました。2人ともお疲れ様でした。お客さまをお迎えして対応の準備作業を行うことは、将来社会に出て行く学生にとって非常に良いトレーニングになります。同じような事が今後もあるかと思います。責任をまかされて、それに答えようと学生が努力することは間違いなくスキルアップにつながりますので、また今度頼まれた学生は頑張って期待に応えてくれると願っています。 濱野君の指導の下、接種の模擬実験を行っています。

濱野君の指導の下、接種の模擬実験を行っています。 安部洋先生によるセミナー

安部洋先生によるセミナー

- 2015.05.29 ちょっと早めの納涼会@ビヤガーデン

当研究室では毎月月末に丸一日かけて全メンバーが発表するラボミーティングを行っています。5月末は一足早く夏が来たように、連日暑い日が続いていましたので、ミーティングの打ち上げとしてみんなでビアガーデンへ行きました。出かけたのは丸亀町グリーンの屋上にあるビアガーデン。天気にも恵まれ、適度に暑くてビールとバーベキューを楽しむことができました。

食べる気満々です。

食べる気満々です。 乾杯の図

乾杯の図 はしゃいでます。

はしゃいでます。 帰り際に記念撮影

帰り際に記念撮影

- 2015.04.23 スポーツレクリエイション

タイトルはかっこいいですが、要は体育館を時間借りしてバトミントン、卓球、バレーなどを楽しみました。どうも枝木さんが言い出しっぺのようですが、急にバトミントンなどで身体を動かしたくなったようです。研究室メンバーがそれぞれが、バトミントンや卓球、中にはバレーボールなど好きなスポーツを行い2時間ほど汗を流しました。疲れはしますが、爽快な気分になれますね。市村も前の職場でちょこっとバトミントンをしていたので参加しました。その翌日にブログを書いていますが、日頃の運動不足のせいであちこち痛いです。それより自分も含めてラボメンバーにケガが無くて良かったです。また気が向いたらやりましょう。

身体を動かしながら思いましたが、4人がバトミントンをダブルスで行いながら、他の4人が卓球もダブルスでプレイできるほどラボメンバーが増えたのだなぁとしみじみ思いました。着任当初とは隔世の感があります。 今日は特にノリが良い感じ♪

今日は特にノリが良い感じ♪ こちらも楽しんでいます。

こちらも楽しんでいます。 佐藤くんはマイラケット持参

佐藤くんはマイラケット持参 コバ君と濱野君の対決!

コバ君と濱野君の対決! 女子もバトミントンをしています

女子もバトミントンをしています 遅れて永田君も参戦

遅れて永田君も参戦 佐藤くんに挑戦する松村さん

佐藤くんに挑戦する松村さん 2階に上がったボールを取りに行った新里君、撮って-というので撮りました。

2階に上がったボールを取りに行った新里君、撮って-というので撮りました。

- 2015.03.28-31植物病理学会100周年祝賀会&記念大会, 04.01理研CSRS白須研訪問

卒業式の余韻に浸るまもなく、再び東京へ出かけます。今回は100周年を迎える日本植物病理学会の記念となる祝賀会と年会に植物病理グループほぼ全員で参加します。100周年記念講演会では秋光先生が1セッションのコーディネーターとして司会をされ、また、香川大OBの増中さんが他のセッションで演者を務められました。また、27年度大会ではウチの研究室の高木さんが口頭発表を行いました。

会場は明治大学駿河台キャンパス、都会のど真ん中です。一気に気温が上がり、桜が満開となる春めいた気候でした。

研究室メンバーは夜行バスで来たり、青春18切符で普通列車を乗り継いできたり、なかなか大変な思いをしながら参加してくれました。また、東京滞在中も安く泊まるためにカプセルホテルを連泊するなど大変だったと思います。皆さんお疲れ様でした。

30日は香大植物病理同窓会があり、100周年記念で東京開催と言うこともあり、48名もの参加がありました。社会に出て確固たる地位を築かれた諸先輩の方々もお越しになり、社会に出たばかりの方から非常に多様性のある集まりになりました。学生達はOB、OGの方々のお話に熱心に耳を傾けていました。今後もこのような繋がりを大切にして行きたいと思います。 明治大の掲示板の前で記念撮影

明治大の掲示板の前で記念撮影 香大植物病理全員集合!?

香大植物病理全員集合!? 100周年記念講演会でセッションの司会を務める秋光先生

100周年記念講演会でセッションの司会を務める秋光先生 発表する高木さん

発表する高木さん 質問の手が挙がっています。

質問の手が挙がっています。 質疑応答中です。かなり安定感が出てきました。

質疑応答中です。かなり安定感が出てきました。 市村は座長を務めます。

市村は座長を務めます。 香大植物病理同窓会もありました。

香大植物病理同窓会もありました。

植物病理学会が終わった翌日は、ディスカッションと見学の為、古巣の理研CSRS白須先生の研究室にお邪魔しました。中神研の松井さんと白須研の石濱さんに案内されて研究室を見て回ります。大学しか知らないウチの学生には設備のすばらしさと機器の充実を目の当たりにして、研究所のすごさを体感したことでしょう。お忙しい中、案内役を買って出ていただいた松井さんと石濱さんにはお礼申し上げます。ディスカッションでは、今後の研究において順序づけが整理され、やるべき事がかなり明確になりました。こちらに関しては白須先生に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 案内表示で記念撮影。ポスドクの時は学生を連れて再訪するなんて思いもしませんでした。時間の経過を感じます。

案内表示で記念撮影。ポスドクの時は学生を連れて再訪するなんて思いもしませんでした。時間の経過を感じます。

- 2015.03.24 卒業式&修了式

3月24日に卒業式と修了式が執り行われました。ウチの研究室としては北村君がこの日をもって香川大を去り、社会の一員として旅立ってゆきます。他の4年生は修士課程に進学します。

北村君は青枯病菌エフェクターのスクリーニングをテーマに卒論研究に従事し、数年来の悲願であった全クローンスクリーニング終了まで研究を進めてくれました。修士進学しない卒研生の場合、卒論研究で成果を期待することは、就活もありますのでなかなか難しいのが現状です。北村君は比較的早期に就活で内定を獲得し、その後卒論研究にひたむきに取り組んでくれました。その結果、エフェクタースクリーニング終了までこぎ着けたのでした。僕自身が望んできたことではありましたが、可能性が見えた時点で北村君も目標に掲げて努力してくれました。そのため、卒論執筆などにしわ寄せが行った感がなきにしもあらずですが、進学しない卒研生としては良い意味で予想を裏切る活躍をしてくれました。また、彼は同期の学生と一緒に、実験結果の評価をさらに洗練させ、現象の進行を視覚的に分かりやすい形でまとめる手法を確立してくれました。また、最新の情報を取り込んで、エフェクターのDBを整理してくれました。上記の成果に本当に感謝しています。

彼の研究の進捗には、実験や研究の作業で”自分がおもしろい”と感じるところを見つけたことが裏側にあるともいます。自分自身が工夫したことが、良い結果をもたらすこと、それがひいては目に見える成果として残ることが、やりがいとなってのでは?と思っています。個人的には飄々としながらも、時には実験で必要なら深夜まで残ったり、早朝に研究室に来たり、他の学生が気遣うほどハードに働いたりもしていました。彼が同定したクローンは後輩が引き継いで、研究対象として絞り込みを行っています。努力の成果は決して無駄にならないと思っています。卒論研究で身に付けたスキルを社会に出て是非役立てて、実社会でこそ成功して欲しいと思います。

さて、濱野君、永田君、そして4月から正式に市村研所属になる新里君の3人は修士課程での活躍を期待します。スキルを伸ばして成果を積み上げていくことを切に期待しています。

卒業する植物病理グループの4年生

卒業する植物病理グループの4年生 北村君に記念品の贈呈

北村君に記念品の贈呈 クラフトが得意な枝木さんのお手製です。準備で徹夜したとのこと。

クラフトが得意な枝木さんのお手製です。準備で徹夜したとのこと。 寄せ書き入りのトールマグ

寄せ書き入りのトールマグ ウチの学生達

ウチの学生達 先輩との師弟コンビですね。

先輩との師弟コンビですね。 こっちは後輩との師弟コンビ。

こっちは後輩との師弟コンビ。 秋光研の二階堂さんと

秋光研の二階堂さんと 井上さんも載せておこう。着物が豪華です。

井上さんも載せておこう。着物が豪華です。

- 2015.03.16 - 18 日本植物生理学会年会に参加

3月16日~18日の日程で、東京農大世田谷キャンパスで行われた日本植物生理学会年会に参加・発表してきました。市村が口頭発表、高木、佐藤、永田がポスター発表です。今回は植物生理学会と後ほど参加する植物病理学会どちらも東京開催という、珍しい年です。学会初日に市村が口頭発表をおこない、学生さん達は3日目のポスターセッションで発表しました。久々に英語で口頭発表を行いましたが、考えていた言い回しがかなり飛んでしまい。自分的には少々残念な発表になってしまいました。昔はまだましだったつもりですが...植物生理学会の免疫のセッションは英語率が高く、留学中または留学から帰国して間もない生きの良い研究者の方々が多いので、活発な議論が交わされていました。また情報量も多く、それらを受け止めるには最低でも英語を聞き取る能力が必要になります。学生さん達はある程度英語ができないと、話を追いかけることもできないことを実感してもらったと思います。ある意味良い経験になったと思います。学生さんのポスター発表は聞きに来てくれる方がいて、時間をもてあますことは無かったように思います。さて次は植物病理学会です。3月は学会シーズンで忙しいですね。 恒例の看板前での記念撮影

恒例の看板前での記念撮影 私立大は設備が立派でした。

私立大は設備が立派でした。 発表している市村

発表している市村 ポスター発表中の高木さん

ポスター発表中の高木さん ポスター発表中の永田君、佐藤くんは撮影したつもりが撮ってていませんでした(汗)。

ポスター発表中の永田君、佐藤くんは撮影したつもりが撮ってていませんでした(汗)。 懇親会前に行われた東農大名物大根踊り

懇親会前に行われた東農大名物大根踊り

- 2015.02.27 平成26年度 植物科学領域課題研究発表会&追いコン

2月27日(金)に植物科学領域の卒論発表会が行われました。2週間前から発表練習を幾度となく重ねてスライドやセリフを練り直して各自本番に臨みました。前日夕方まで練習した学生もいましたね(冷や汗)。当日はそれぞれができる限りのパフォーマンスで発表したと思います。 発表する新里君(出向)

発表する新里君(出向) 終わって安堵の表情

終わって安堵の表情 いたずらもほどほどに。

いたずらもほどほどに。 発表中の濱野君

発表中の濱野君 発表中の永田君

発表中の永田君 発表する北村君

発表する北村君

毎年恒例、卒論発表会の夜は追いコンです。高松市内の居酒屋で行われました。卒業する、M2と4年生にはプレゼントが贈られます。植物病理グループ全員が一堂に会する機会はこれで最後になります。秋光先生のご挨拶と私の乾杯で追いコンが始まりました(写真がないので割愛)。途中ではプレゼント贈呈がありました。 秋光研のM2の女子に記念品のオリジナルマグカップが贈られます。

秋光研のM2の女子に記念品のオリジナルマグカップが贈られます。 秋光研の4年生女子2人

秋光研の4年生女子2人 五味研の女子にはカップのフタ

五味研の女子にはカップのフタ 新里君にはミニトマト育成キット

新里君にはミニトマト育成キット 濱野君は立体パズルのシマウマ

濱野君は立体パズルのシマウマ 北村君は小銭入れ

北村君は小銭入れ 永田君にはコインでウイリーするチョロQ

永田君にはコインでウイリーするチョロQ さっそくあそんでいます

さっそくあそんでいます 五味先生のありがたいお話を聞くうちの4年生

五味先生のありがたいお話を聞くうちの4年生 めいめい席を移動して話したり、楽しんだりしています。

めいめい席を移動して話したり、楽しんだりしています。 手かざし流行っているのですかね?

手かざし流行っているのですかね? 五味先生の〆の挨拶でおしまいです。

五味先生の〆の挨拶でおしまいです。 集合写真を撮ったら、研究室ごとの2次会会場へ移動します。

集合写真を撮ったら、研究室ごとの2次会会場へ移動します。

2次会は紋屋町のビルにあるおしゃれなレストランバーでした。昔のwindowsのスクリーンセーバーみたいな壁が印象的です。まったりしゃべってお終いです。永田君が泣き上戸とは知りませんでした。いろいろおもしろいですね。就職する北村君はあとは卒業式を待つだけですが、卒論はもう少し直そうか。もっと良くなるよ。 永田君は泣き上戸?

永田君は泣き上戸? こばくん裕次郎感出ています

こばくん裕次郎感出ています 新里君はこのスタイルが多いね。

新里君はこのスタイルが多いね。 市村研の集合写真

市村研の集合写真

- 11A Eグループのみなさんへ

平成23年4月当時、入学間もない皆さんは屋島合宿に参加して様々な活動を行いました。初日の夜にグループミーティングを行ったことは憶えているでしょうか?そこで、皆さんに「大学生活や、将来に関する夢や希望」を模造紙に自由に書いてもらいました。その時、卒業する時に返却する約束をしましたので、このような形でお返しします。ふざけて書いた人が多いかもしれませんが、それでも思い出話のネタにでもなれば、アドバイザーの一人として労が報われたと言えるかもしれません。次のステージに進む皆さんのご多幸をお祈りします。

僕は新入生を迎えられるよう、少し肩の荷を下ろさせてもらう事にします。 市村

高校時代は黒髪

ティース

森のくまさん

考える気がない。人間だもの。

BARA*BARA

講義中眼鏡基本裸眼

- 2015.02.03 節分

男子学生が恵方巻きをもくもくと食べている様子が可笑しいので写真に撮りました。食事の前には他のラボでゲリラ豆まきをやって来たようです。 方角は西南西

方角は西南西

- 2015. 01. 08 新年の抱負

明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。

さて、新年毎年恒例の、ラボメンバーによる一年の抱負を発表したいと思います。

上の学年から50音順で行きます!

市村

今年こそ、論文を出したいと思います。時間のマネージメントを徹底し、集中して取り組めるよう精進します。

佐藤

「考えて、繋げる年にする。」

高木

「努力を怠らない」

北村

「規則正しい生活をおくる」

新里

去年、論文読んだり、ファイトジーンで発表する中で英語の必要性をすごく感じたので、今年は英語学習を頑張りたいと思います!

永田

「10の失敗から100を学ぶ」

濵野

『自身の発言に責任がもてるようになるため、幅広い知識を深める。また、一度決めたことは最後までやり通す。』

枝木

物事を計画的に進める力をつける。

やるときはやり、休む時は休み、メリハリのある生活を送る。

小林

ゼミなどの発表等を通して人前で話す力を鍛えたいことと、実験で失敗してもめげない心(精神力)と体力を持ちたいこと。

というのが今年の抱負です。

この一年、焦らず落ち着いていきたいと思います。

松村

「人の話をしっかり聞く。広い視野をもつ。」

以上が、市村研メンバーの抱負でした。PIがいちばん頑張らなければなりませんね。

さて、某日ラボメンバーの誕生日を祝ったのですが、濱野君がジバニャンクッキーを作ってきてくれました。すばらしいできばえでびっくりしました。せっかくなので写真を載せたいと思います。濱野君、手先の器用さを研究にも是非生かして下さい! 白と赤の模様の所、全体のバランスが秀逸です!

白と赤の模様の所、全体のバランスが秀逸です! コマさん版も急遽ペイント♪

コマさん版も急遽ペイント♪

- 2014.12.26 大掃除・忘年会

実質的な仕事納めに相当する12月26日に大掃除と植物病理グループ合同の忘年会を行いました。

今年はラボメンバーが増え、人手が多くなったおかげで掃除がはかどりました。まずは、エアコンのカバーをあけて、フィルターを取り出し、掃除します。その後、床のごみを掃いて、ぞうきんがけ、ワックスがけへと進みます。窓もきれいにしました。人数が多いので、居室、実験室、五味研と共同で使っているレンタルラボや、管理をしているDN202, 203も掃除します。植物を栽培している遺伝子実験施設4階や組換え温室の利用スペースも掃除しました(してくれたよね?)。昨年、一昨年と電動ブラシの絶大な効果を目の当たりにして、今年も積極的に活用しました!皆さんお疲れ様でした。 今年も永田君が電動ブラシをあやつります

今年も永田君が電動ブラシをあやつります ごらんのように机とイスを移動させて作業効率を上げて臨みます。

ごらんのように机とイスを移動させて作業効率を上げて臨みます。 小林君もブラシをかけます。コードを持つ人と連携して行うのがコツです。

小林君もブラシをかけます。コードを持つ人と連携して行うのがコツです。 濱野君は浮いた汚れを拭き取ります。これをやらないと汚れを伸ばすだけです。

濱野君は浮いた汚れを拭き取ります。これをやらないと汚れを伸ばすだけです。 高木さんもブラシがけしてます。さすが室長。

高木さんもブラシがけしてます。さすが室長。 ワックスをかけるとくすんだ床にちょっと光沢が戻ります。

ワックスをかけるとくすんだ床にちょっと光沢が戻ります。 市村はなんとなく毎年窓の清掃。教員自らが率先すれば学生さんもついてくるかと。

市村はなんとなく毎年窓の清掃。教員自らが率先すれば学生さんもついてくるかと。 レンタルラボも五味研と連携して清掃します。

レンタルラボも五味研と連携して清掃します。

掃除して気持ちがさっぱりしたところで夜から忘年会に参加です。今回は4年生が幹事となり会を盛り上げます。ウチの研究室の永田君が盤石の司会を務め、濱野君が補助します。忘年会ではもはや恒例となったビンゴ大会がおこなわれ、学生さんがいろいろな景品を獲得しておりました。昨年は教員が3人とも景品をゲットしましたが、今年は学生のみとバランスがとれて良かったです。

一次会が終わったら、市村研であつまって2次会です。ちょこっとづつ美味しいタパス料理とワインなどを味わってハイお終い。あとは新年を迎えるのみです。

新年は各自抱負を述べてもらいます。うちは個性的な子が多いので、おもしろい抱負があるかもしれないと期待しております。 秋光先生の始まりのお言葉

秋光先生の始まりのお言葉 五味先生の乾杯の挨拶

五味先生の乾杯の挨拶

忘年会の集合写真

忘年会の集合写真 二次会の写真、濱野君ありがとう

二次会の写真、濱野君ありがとう

- 2014.11.02 農学部収穫祭

例年は文化の日に行っている農学部収穫祭ですが、今年は2日に行われました。開始前に雨に降られましたが、奇跡的にその後は雨が降らず、どうにか天気が持ちました。今年度は池戸会館改修工事のため、A棟前にテントが並び、留学生お国自慢料理、小豆島中山地区の棚田支援プロジェクトで取れたお米のおにぎり配布や餅つきなどのブースが並びました。今回のレイアウトもなかなか良いですね。他には、ポン菓子、毎年恒例の野菜や苗の販売、観葉植物の鉢植え販売など賑わっていました。新たに着任された先生の企画などもあり、全体的により充実した収穫祭でした。

市村研は定番と化した、GFPを使った光る葉っぱの模擬実験を実施しました。たばこの葉に注射を行うことと、遺伝子組換え技術によりクラゲのGFP遺伝子を働かせたタバコの葉の観察が実施内容です。これまでラボメンバーが少なかったので、みんな出ずっぱりで、昼食を取ることがままならない時もありましたが、今年は人数が多いおかげでそのようなことはなくなりました。分属した3年生は初めて「お客さん」の立場から「主催者」の立場になって運営に参加することになります。3年生は、この日のために、実験トレーニングをかねて、収穫祭で使用する植物の準備作業を行ってもらいました。また、当日は先輩達に習って説明係も務めます。

研究室には小学生、中学生、高校生、社会人の方、子供連れのご家族、お年を召した方、様々な来場者がいらっしゃいます。これらの方々に合わせた説明や対応が必要になりますので、いっぺん通りの姿勢では良い対応は出来ません。各自、どのような言葉や態度で臨むか、相手に合わせて臨機応変、柔軟に対応する必要があります。そして、専門的なことを一般の方々にどう説明したら分かってもらえるか、などいろいろ考えることが多いです。説明係は学生にとって非常に教育効果がありますので、市村研では特に3年生に説明員として頑張ってもらっています。さて、今回はどうだったかな?

市村は、今年度(そしてたぶん来年も)国際交流委員として留学相談コーナーにも出張らなければならなかったため、研究室は先輩学生に任せて、研究室と留学相談コーナーを行き来していました。ときどき研究室を覗くと、3年生が頑張っている姿が見て取れました。それから濱野君が熱く説明しているのも目にしました。もちろん、他のメンバーも頑張っていましたよ。

今回は昨年度修了した田口君が里帰りしてくれて、収穫祭終了後、後輩達と交流していたようです。そのほか、植物病理グループのOBやOGで社会人となっている懐かしい面々にも会えて成長を目の当たりにしました。なかなか先生冥利に尽きるイベントでした。 参考になるポスターに張り替えたりしています

参考になるポスターに張り替えたりしています 高校生もやって来ます。

高校生もやって来ます。 説明する佐藤くん

説明する佐藤くん 説明する新里君

説明する新里君 説明する北村君の背中

説明する北村君の背中 子供さんは本当に集中して取り組んでくれます。

子供さんは本当に集中して取り組んでくれます。 3年生の松村さんも頑張りました。

3年生の松村さんも頑張りました。 五味研新旧メンバー+高木さんですね。

五味研新旧メンバー+高木さんですね。 3年生の小林君は積極的に説明を行っていました。

3年生の小林君は積極的に説明を行っていました。 社会に出て活躍している加野君と山田さんが遊びに来てくれました。秋光研と五味研の修了生です。

社会に出て活躍している加野君と山田さんが遊びに来てくれました。秋光研と五味研の修了生です。 高木さんはご家族連れに説明していました。

高木さんはご家族連れに説明していました。 良い表情なのであっぷで♪

良い表情なのであっぷで♪  永田君も説明しています

永田君も説明しています 高校生も結構来てくれます。

高校生も結構来てくれます。 田口君を囲む会の写真飲み会

田口君を囲む会の写真飲み会 師弟コンビですね。

師弟コンビですね。 盛り上がっていたようです。

盛り上がっていたようです。

- 2014.10.24 高木さんが母校で講演!

高木さんが母校の高校に里帰りし、大勢の後輩の学生さん達を前に講演をしてきました。母校の2014年度SSH研究成果発表会での招待講演になります。また、翌日から京都大学100周年時計台記念館で開催された「集まれ!理系女子」の会を高木さんの母校が運営したそうですが、その前夜祭的な位置づけもあるようでした。私は聴講できず残念でしたが、これまでの人生(!?)をお話ししてきたようです。準備段階で、内容や構成についてかなり悩んでいたようですが、小さい頃に打ち込んでいたことから一転理系を目指し、高校ではSSHのプログラムで研究を経験して現在に至るまでを率直に話してきたようです。講演後に沢山の質問を受けたことを、後で話してくれました。OGとして母校から招待講演を依頼されることは、なかなかない貴重な経験だとおもいます。彼女だからと見込まれての依頼だったと思います。通常の研究セミナーではなく、予備知識が十分でない中高校生を前に、現在行っている研究まで説明することは、いつもとは違った工夫が必要だったことでしょう。

それにしてもタイトルを教えてもらおうとおもったのですが、恥ずかしがって教えてくれませんでした。母校では言えて、こちらでは言えないタイトルとは??いったい何だったのか気になります。母校でお世話になった先生に撮影していただいた写真を、ご厚意で入手させていただきましたので、掲載させていただきます。この場を借りてお礼申し上げます。

- 2014.10.17 新歓コンパ

毎年恒例、3年生分属が一段落したタイミングで3研究室合同の新歓コンパが高松市内の居酒屋を会場に行われました。今年も昨年同様、秋光、五味、市村研究室は3年生が3人ずつフルで加入といううれしい結果でした。おかげでずいぶん人数が増えましたね。去年は新人だった4年生は新歓の運営にまわります。司会はウチのラボの濱野君、少々ぎこちない司会を楽しみつつ会は進んでゆきました。 ちょっと遠いですが秋光先生のはじめのご挨拶

ちょっと遠いですが秋光先生のはじめのご挨拶 五味先生の乾杯のお言葉

五味先生の乾杯のお言葉 司会をする濱野君

司会をする濱野君

途中から3年生の自己紹介が始まります。ことしも個性的な学生さんが来たようです。

途中から3年生が各教員を回ってきます。

途中から3年生が各教員を回ってきます。 良いお話しが聞けたでしょうか

良いお話しが聞けたでしょうか

〆の挨拶をするわたくし

〆の挨拶をするわたくし 集合写真を撮ってお開きです。

集合写真を撮ってお開きです。

一次会の後は各研究室に分かれて二次会です。うちはスパニッシュイタリアンなタパスレストランに行きました。思えば市村研のメンバーも増えました。食べたり話したりしながら残りの時間をまったり過ごしてお開きです。二次会会場を予約してくれた永田君、かっこいいカメラを持って来てくれて写真を撮ってくれた濱野君、そのほか気づいていないけど会のためにいろいろ準備やねたなどを提供してくれたラボメンバーに感謝です。

- 2014.09.09 - 10 第26回植物細菌病談話会に参加

岡山空港近隣の温泉宿泊施設で行われた植物細菌病談話会に参加・発表してきました。今回は前回から5年ぶりの開催だそうで、市村は初めての参加になります。今回は岡山の植物病理分野で活躍されている一瀬、能年、向原、川口の各先生が共同で運営され、1泊2日の泊まりがけで16演題の講演があり、初日夜には懇親会もあり、参加者同士分かれて一緒の部屋に宿泊する濃い内容です。光栄にも市村に講演の機会を与えていただきましたので、佐藤くんと新里君と一緒に参加させていただきました。今回は青枯病菌についての研究がまとまってあり、大変聞き応えがありました。植物免疫や抵抗性育種、分類や防除、生物農薬の研究報告、この夏から問題になっているキウイかいよう病についてもご講演があり、いろいろ勉強させていただきました。市村は発表時間が延びてしまいちょっと失敗してしまいました。学生さんの参加は少なかったですが、ウチの学生は岡山大や高知大の学生さんと交流できたみたいです。新里君も講演された先生に質問するなど積極的にチャンスを活用していました。

これで、植物病理関西部会から続く怒濤の3連続研究発表がようやく終わりとなりました。もう後期の授業が始まっていますので、息つく暇もなく今度は授業の準備に追われる身です。体調に気をつけながら頑張らねば! 学会会場入り口で恒例の記念撮影

学会会場入り口で恒例の記念撮影 講演会場の様子

講演会場の様子 九大土屋先生の懇親会の乾杯の挨拶

九大土屋先生の懇親会の乾杯の挨拶 二日目も8:20分から講演開始です。

二日目も8:20分から講演開始です。 香川への帰路で与島で昼食をとることにしました。坂出側の展望台から望む瀬戸大橋。

香川への帰路で与島で昼食をとることにしました。坂出側の展望台から望む瀬戸大橋。 何これ珍百景で紹介されたへびに見える木だそうです。

何これ珍百景で紹介されたへびに見える木だそうです。 四国四県+岡山県が萌え擬人化キャラクターにされています。はやりですかね??香川はかおるちゃんだそうです。

四国四県+岡山県が萌え擬人化キャラクターにされています。はやりですかね??香川はかおるちゃんだそうです。

- 2014.09.30 ファイトジーンシンポジウム

香川大学農学部 植物ゲノム・遺伝子源解析センター、公開国際シンポジューム「ファイトジーンの可能性と未来 VII」において研究室メンバーが参加、発表しました。毎年秋に開催している通称ファイトジーンシンポジウムですが、今年はなんと植物病理関西部会の2日後というハードなスケジュールながらやりきりました。研究室メンバー全員が英語の研究発表ポスターを作成し発表する(日本語)ため、9月に入ってからこつこつ作成すべく努力してきました。特に植物病理関西部会の発表もこなさなければならなかった二人はとくに大変だったことでしょう。中には英語が苦手なメンバーもいたと思いますが、みんな自分なりに頑張ったと思います。ルーツ先生の授業の成果を発揮できたでしょうか?我々のポスターはシンポジウム会場から出て目の前にあったため、海外からの招待講演者からも質問を受けた学生もいたようです。英語での質疑応答で、いかに自分が英語が出来ないか身をもって知ったかもしれませんが、その気持ちを大事にして少しでも英語能力を伸ばせるよう今後努力して欲しいです。近い将来自分が担当するかもしれない研究テーマを知る良い機会なので、今回のシンポジウムには分属が決定している3年生も呼んでありました。私(市村)は錆び付いた英語ながら、シンポジウムでなるべく質問をして議論が盛り上がるよう努力してみました。学生さん達はマイク係などで運営にも関わりました。準備や打合せが十分と言えない中、トラブルなく会を終えることが出来ました。

今回のシンポジウムでは青枯病菌の抵抗性でご活躍の高知大学の木場先生が招待講演者としてお越しいただいておりましので、懇親会後木場先生を囲んで二次会を行いました。招待講演の先生、運営にあたった先生および学生さん、皆さんお疲れ様でした。 そろそろ開会です

そろそろ開会です ポスターを説明する北村君

ポスターを説明する北村君 説明する濱野君

説明する濱野君 説明する新里君

説明する新里君 東江先生と話す永田君

東江先生と話す永田君 3年生も聞いています

3年生も聞いています 木場先生と五味先生

木場先生と五味先生 木場先生を囲んでNight sessionの様子

木場先生を囲んでNight sessionの様子

- 2014.09.27 - 28 日本植物病理学会関西部会@富山大

富山大で行われた日本植物病理学会関西部会に参加・発表してきました。シロイヌナズナ班の高木さんと濱野君が発表、永田君が聴講という形で参加です。今回は4年生濱野君の学会口頭発表デビューでした。高木さんのリードや過去の研究の積み重ねもあり、濱野君の研究が軌道に乗り、夏の時点で発表可能なところまでデータが蓄積しましたので、発表という形になりました。学生の学会デビューは教員として自分の発表よりドキドキしますね。本当に祈るような気持ちです。発表は濱野君らしいところが出てちょっとほほえましかったです。質疑応答は合図で僕がヘルプで入るところが、タイミングが合わず、濱野君が奮闘して一人でこなす結果になりました。現時点で濱野君は自分の能力を出し切って質疑応答を乗り切りました。プロの目から見ると満足行く質疑応答ではなかったかもしれませんが、破綻(フリーズ)して進行を止めてしまう最悪の事態を全力で回避した点は高く評価したいと思います。次はもっと良い発表と質疑応答をしようという心構えで前進を続けて欲しいです。

高木さんの発表はかなり上達が見て取れ、懇親会などではほかの先生がわざわざ声をかけてくれて良い発表だと感想を伝えてくれるほどでした。本当は盛り込みたかった実験があったのですが、涙をのんで次へ回して望んだ学会発表でした。その悔しさをバネにして今度は胸を張って学会に臨めるよう応援したいです。永田君もわざわざ来てくれてありがとう。 発表している高木さん

発表している高木さん 発表する濱野君

発表する濱野君 学会看板の前で

学会看板の前で

- 2014.09.17 3年生研究室分属!

毎年9月恒例の3年生研究室分属結果が公表されました。市村研には枝木さん、小林くん、松村さん(アイウエオ順)の3名が分属することになりました。今回は待望の女子が2人来てくれました。おかげで女子断絶のリスクが減少しました!学生と女子2人、男子1人の構成だったらベストだねと話していましたので、みんなの希望が叶った良かったです。例年通り器具洗浄や実験器具の配置を憶えるところからトレーニングが始まっています。失敗も含めて成長の糧として伸びていって欲しいですね。

また、学生の居室スペースをお隣の岡崎先生のご厚意で拝借させていただく事になりました。これで、当ラボ全員の仕事スペースを確保することができました。岡崎先生に心よりお礼申し上げます。

- 2014.09.12 北村君が当たりクローンを同定!

スクリーニングを担当している4年生の北村君が本日ラボ内ミーティングで発表してくれました。そのなかで当たりと思われるクローンを同定し、報告してくれました。再現性がばっちりでおそらく間違いないでしょう。おめでとう北村君!! 結果を発表する北村君。写真はフェイクですあしからず。

結果を発表する北村君。写真はフェイクですあしからず。

実験を着実にこなすことはもとより、データを整理し、分かりやすい形でプレゼンするなど、このところメキメキ力をつけてきています。最近は実験を優先し夜間も継続的にサンプリングするなど、教員の方が体調を心配するほど頑張って研究していました。努力が報われる結果となり本当に良かったです。みんなで拍手でお祝いしました。本人の努力がほとんどですが、それに「研究を通してスキルアップを目指そう!」という教育方針がかみ合った成果だと思います。

就活で内定を獲得後、秋頃になると、残り時間を計算し、時間的に厳しい課題を避けたり、新たなチャレンジをしなくなったり、安易な方向に流れたり、卒論や修論のモチベーションを低下させてしまう学生が少なからず現れてきます。その中にあって責任を持ち、自身の研究をやり遂げようと努力した北村君を、高く評価したいと思います。きっと社会に出ても努力した経験や身に付けたスキルは役に立つはずです。

- 2014.08.07 香川大学農学部オープンキャンパス

毎年恒例お盆休み前の一大イベント、農学部オープンキャンパスを実施しました。オープンキャンパスは午前の講演会の部と午後の研究室見学の2部構成になっています。 市村研は研究室見学の50分単位じっくりコースに参加。本来14時からと15時からの2回だけ行えばおしまいとなりますが、せっかく実施するならなるべく沢山の高校生に実験体験をしてもらおうと、自主的に随時に変更しました。見学開始の13時から終了の16時まで、廊下に出て声かけ・勧誘までして実験体験を行いました。メニューは定番の3種類、(1)ベンサミアナタバコにインフィルトレーション、(2)GFPを発現するベンサミアナタバコの観察、(3)DNA電気泳動実験体験です。我が研究室の来場者はのべ27人。農学部全体では約650人だそうです。台風11号が近づいていましたが、運良く当日は終わるぎりぎりまで天気が持ち、無事実施できました。

市村は学会要旨の添削と執筆でずっと実験室にはいられませんでしたが、学生達はせっせと来場した高校生の対応をしてくれました。大学の研究っておもしろそう!とか、対応してくれた大学生が親切でよかった!など、良い印象を持って帰ってもらえるように対応して欲しいと学生に指示しておきました。みんな積極的に声かけして緊張をほぐしながら対応してくれていたようです。研究室のみんなどうもありがとう。お疲れ様でした。終わった後は、ジャンヌダルクのスイーツで一息ついてもらい。片付けをして終了です。 実験体験用ベンサミアナタバコ、状態良好です!

実験体験用ベンサミアナタバコ、状態良好です! 来場者を待つ佐藤くん

来場者を待つ佐藤くん 同じく新里君

同じく新里君 説明する佐藤くん

説明する佐藤くん 同じく新里君

同じく新里君 付き添いのご家族も実験体験♪

付き添いのご家族も実験体験♪ 説明する永田君

説明する永田君 まじめにサポートしています

まじめにサポートしています おちゃらけるのも忘れません

おちゃらけるのも忘れません 電気泳動の説明、後ろの暗幕はGFP観察用の簡易暗室

電気泳動の説明、後ろの暗幕はGFP観察用の簡易暗室 普段実験で使用している機器をそのまま使います。

普段実験で使用している機器をそのまま使います。 佐藤くんが指導するの図

佐藤くんが指導するの図 こちらの学生さんは後でラボメンバーにいろいろ質問していました。

こちらの学生さんは後でラボメンバーにいろいろ質問していました。 濱野君も学会要旨を書きつつちゃんと教えていました

濱野君も学会要旨を書きつつちゃんと教えていました 空き時間に遊びに来た五味研の宇治君と秋光研の島上君。宇治君疲れていない?

空き時間に遊びに来た五味研の宇治君と秋光研の島上君。宇治君疲れていない?

高木さんが映っていませんが、撮影係をしていたからです。誰か撮ってやってよ~

- 2014.07.14 田口君からお中元!

うれしいことに名誉室長で、昨年度3月に修士課程を修了した田口君からお中元が届きました!配達日指定で送ってくるところが田口君らしい几帳面さが出ています。お品物はフルーツゼリーでした。冷蔵庫で冷やしておいて、学生達がジャンケンで順番を決め、好きな物を頂きます。頂き物を公開するのは不作法ですが、感謝の気持ちが勝って、ブログに掲載させて頂きました。田口君どうもありがとうございました。もし近くへ足を伸ばす機会があったら是非ラボに立ち寄って下さい。 のしつき!

のしつき! 中身はみずみずしくて美味しそうなフルーツゼリーでした。

中身はみずみずしくて美味しそうなフルーツゼリーでした。 お菓子が大好きなウチのラボは早速いただいてしまいました。

お菓子が大好きなウチのラボは早速いただいてしまいました。

- 2014.07.09 農学部クリーンキャンパスに参加

今年度第一回目の農学部クリーンキャンパスに、市村研も参加しました。市村研メンバーはガラス室周辺や隔離温室周辺の草取りを行いました。 みんなとなぜかはぐれて市村と一緒に草取りをする佐藤くん。

みんなとなぜかはぐれて市村と一緒に草取りをする佐藤くん。

- 2014.06.02-04 日本植物病理学会に参加及び発表

恒例の学会案内板での写真撮影

恒例の学会案内板での写真撮影

札幌コンベンションセンターを会場に行われた平成26年度日本植物病理学会大会に参加及び発表してきました。日本植物病理学会は本研究室が活動のメインに据えている学会の一つです。今回は市村と、高木、佐藤のM1、永田、濵野のB4学生が参加しました。B4以外は学会二日目に発表も行いました。市村は昨年度3月で修了した田口君の研究を発表し、高木、佐藤の2名は自身の研究について発表しました。3人は連番で、高木→佐藤→市村の順で発表しました。高木さんは2回目の口頭発表ということで、発表時間にきちんと合わせて、質疑応答でも適切に答えていました。佐藤くんは口頭発表デビューでした。佐藤くんの発表は1分ほど超過し時間ぴったりと行かなかったですが、質疑応答を無難にこなし、まずまずなデビューでした。市村は少し早めに終わり、たくさん質問を頂く結果になりましたが、どうにか答えきりました。会場の入りも良く、学生さんは練習を頑張った甲斐があったと思います。 発表する高木さん

発表する高木さん 口頭発表デビューの佐藤くん

口頭発表デビューの佐藤くん 発表するワタクシ

発表するワタクシ 田口君の成果に敬意を払って写真を使わせて頂きました。ピンぼけ失礼

田口君の成果に敬意を払って写真を使わせて頂きました。ピンぼけ失礼

二日目の夜は香川大植物病理OB会が行われ酒宴と諸先輩との交流をを楽しみました。すでに社会へ出られているOB、OGの方々は自身のロールモデルになります。在籍中の学生が就職を希望する企業で働いている方が多く、普段では容易に会えない方達にお会いして、いろいろ質問できる絶好のチャンスです。就活におけるOB、OB訪問と考えるならこの期を逃さず活用すべきと、事前に口酸っぱく語ってきましたが、さてみなさん交流できたかな? 恒例の声かけが終わって拍手♪でも今回が最後!?

恒例の声かけが終わって拍手♪でも今回が最後!? 集合写真

集合写真

3日目の午後は関連演題がほぼ終わり、早めに切り上げて北大植物園に市村は見学に行きました。偶然にもM大S先生とお会いして「やっぱり」と言われてしまいました。でも、せっかく札幌に来て植物園に行かない理由はありません。 植物園入り口

植物園入り口 原野をそのまま残したような所もあります。

原野をそのまま残したような所もあります。

夜には、住化農業資材(株)に就職し、札幌試験農場に勤務している樋尾くんを迎えてジンギスカンを楽しむためサッポロビール園に行ってきました。1年2ヶ月ぶりの再会でしたが、日焼けして色黒になっていたくらいで、おっちょこちょいなところを含めて樋尾くんは全く変わっていませんでした(笑)。道中で合流した秋光研の3人をふくめ、楽しい時間を過ごしました。久しぶりに味わったサッポロビール園のジンギスカンとビール相変わらず美味しかったです。次はいつ会えるか分かりませんが、それまで元気に会社員を勤めて欲しいと思います、何せ最初の教え子ですので。 樋尾くんとジンギスカンをつつきます

樋尾くんとジンギスカンをつつきます エプロンをしていただきます

エプロンをしていただきます 樋尾くんを囲んで

樋尾くんを囲んで サッポロビール園の建物、立派で趣がありますね

サッポロビール園の建物、立派で趣がありますね

3日目では香川に帰られないので、翌日は移動日でしたが、学生達は遅めに飛行機を予約して、出発まで札幌観光を楽しんだようです。羊ヶ丘展望台などを散策したようです。 Guys be ambitious!

Guys be ambitious! たのしそうですね。

たのしそうですね。

- 2014.06.09 新里君出向!?で市村研に滞在

卒論研究の都合上、共同研究として当研究室に新里君が出向することになりました。バリバリ実験して良い結果を出そう!

ちょっと変わった子だとおもいます、たぶん。

ちょっと変わった子だとおもいます、たぶん。

- 2014.06.17 岡山大大学院でセミナー講師をつとめてきました。

光栄なことに、6月17日の午後、「植物-微生物相互作用論」特別セミナー講師として岡山大で講演をしてきました。題名は、シロイヌナズナMAPキナーゼ経路を切り口とした植物免疫シグナル伝達の解析です。現在行っている植物免疫におけるMAPキナーゼ経路研究のテーマの一つは、私のドクターコースの研究が原型となり現在までつながっているものがあります。この研究について、1コマの枠内で講演してきました。岡山大農学部の病理グループは西日本の病理研究の拠点的な役割を果たしており、そこで発表させていただく機会を頂いたことは大変光栄であります。発表は少々長くなってしまいましたが、教員の方々から多くの質問をいただき、大変勉強になりました。その後も意見交換などをさせていただき大変お世話になりました。 岡大キャンパス入り口

岡大キャンパス入り口 生協近辺も工事が終わりキレイになっていますね

生協近辺も工事が終わりキレイになっていますね 農学部の建物、重厚な印象です

農学部の建物、重厚な印象です 農学入り口

農学入り口 研究室前通路に掲出してあった研究紹介ポスター

研究室前通路に掲出してあった研究紹介ポスター これは受賞したポスターだそうです。完成度高!

これは受賞したポスターだそうです。完成度高!

- 2014.06.30-07.02 応用生命科学コース実験

6月30日から3日間、市村研担当の応用生命科学コース実験でした。3週間前ほどからシロイヌナズナの培地を作ったり、種を滅菌して蒔いたり、前の週ではサンプリングや試薬の分注などラボメンバー総動員で準備を行い、実施にこぎ着けました。今年はラボメンバーが増えたことで、これまで五味研究室にお願いしていたTAの助っ人を頼まなくても済むようになりました。これは数年来の念願でしたので、ようやく達成したことになります。これまでお世話になった五味先生ありがとうございました。

昨年度末に改修工事を行った学生実験室はコンセントが多く、機器を設置する場所に困ることが少なくなりました。何よりエアコンがきちんと効くので西日の強い午後でも快適に実験が行えます。昨年度までは部屋の温度上昇にエアコンが追いつかず、午後は暑さと闘いながら実験しなければなりませんでした。オーディオ機器も簡易型から本格的な機器に更新され、講義を行いやすくなりました。

市村研担当の応用生命科学コース実験は例年通りの内容で、半定量RT-PCR法によるシロイヌナズナ塩ストレス応答性遺伝子の発現解析実験です。準備の段階でサンプリング中にサンプルの取り違え事件が起こり、トラブルシューティングでしばし大変でしたが、どうにか軌道修正できたようにおもいます。一抹の不安は残りましたが... 実際の学生実験ではおおむね大丈夫でした。今年の生命コースの3年生は全体的にまじめで、あからさまにサボる学生は少ないように思えました。例年実験ノートの記述についてもこのときに指導していますが、今年はSTAP細胞騒動のため実験ノートの重要性をより強調して説明しました。実験レポートでは実験ノートの記述も採点対象としていますが、3年生の皆さんはきちんと書いていてくれているでしょうか。

3日目のコース実験の終わりには全班の結果をみんなで見て結果をシェアし、各班での出来不出来の違いを比較しました。今回はやや対照区でRD29Aの発現が高いサンプルが多かったので、今後の改善点とします。もう4回ほど繰り返していますので慣れが出てきて、前年の反省をきちんと生かし切れない部分もありましたので、きちんとフィードバックしてゆきたいと思います。 学生実験中の様子

学生実験中の様子 塩ストレス処理したシロイヌナズナを観察します

塩ストレス処理したシロイヌナズナを観察します 遠心をかけるところ

遠心をかけるところ 微妙なピペッティング操作が必要な場面もあります

微妙なピペッティング操作が必要な場面もあります 9班の様子

9班の様子 1班の女子

1班の女子 なぜか毎年1班はまじめで静かです

なぜか毎年1班はまじめで静かです 北村君が指導する3班

北村君が指導する3班 立った方がやりやすい時も

立った方がやりやすい時も 指導する永田君の図

指導する永田君の図 10班の様子

10班の様子 6班の様子

6班の様子 市村研担当コース実験終了後、みんなアイスを食べて一段落です。

市村研担当コース実験終了後、みんなアイスを食べて一段落です。

各班の実験結果は以下の通りです。

- 2014.07.08 コース実験打ち上げ@ビアガーデン

7月8日にクレメント高松のビアガーデンにてコース実験無事終了の慰労会を行いました。台風が近づきつつありましたが雨は降らず、心地よい海風に吹かれながらビアガーデンを楽しみました。当日はビアガーデンのキャンペーンガールさんが来ており、ゲームや抽選会などあり、お客さんを楽しませていました。ジャンケンの結果代表選出された北村君は、目隠ししながら決まった量のビールを飲むゲームに挑戦、惜しくも勝利は逃しましたが、おかげでわいわい盛り上がることが出来ました。良い思い出になりましたね。 ビアガーデンはクレメント高松の5Fテラスにあります

ビアガーデンはクレメント高松の5Fテラスにあります みなさん、お疲れ様♪

みなさん、お疲れ様♪ ビールを飲むゲームに挑戦する北村君

ビールを飲むゲームに挑戦する北村君 飲んでいるところ

飲んでいるところ 北村君参加賞をもらいました

北村君参加賞をもらいました ジョッキーズさんと一緒

ジョッキーズさんと一緒

- 2014.05.20 北村君が内定獲得!

4年生で就活をしていた北村君が地元企業の内定を獲得して香川に帰ってきました!おめでとう!多くの学生が内定をなかなか取れず、長期間の就活を余儀なくされる昨今で、この時期に内定が取れたということは就活が非常にうまくいったということです。

実質的な卒論の期間はあと半年ちょっとあります。学びの時間はまだありますので、まじめな北村君らしくこつこつと進めて社会に出るまでに沢山のスキルを習得していって欲しいです。いやー本当に良かった。

また、写真に写っているメロンは、秋光研OBの加野君から送られてきたものです。お裾分けをいただきましたので、この場をお借りしてお礼申し上げます。 北村くんウェルカムバック!

北村くんウェルカムバック!

- 2014.04.02 新年度に合わせて内容更新・お花見・席替え

4月になり新学期となりました。それに伴い、HPを26年度用に改めました。

さて、4月と言えば花見です。ここ数年途絶えていましたが、今年は3研究室合同お花見ランチが復活しました。場所は農学部近くの池戸神社の境内です。以前はバーベキューでしたが、今回は一品持ち寄り形式のpotluckお花見です。当日は好天に恵まれ、暖かく絶好の日和でした。期待を裏切り!?持ち寄ったお料理にハズレはなく、皆美味しかったです。私は、ビーマンの肉詰め、だし巻き卵、シーチキン餃子を持って来ましたが、カミさんにアウトソーシングした物です。でも、餃子は包んで焼きましたよ。カミさんには感謝です。

私は仕事の都合で中座しましたが、みんなわいわいお花見ランチを楽しんだようです。開始から少し遅れて五味先生ファミリーが到着し、お子さんがかわいく遊ぶ姿を見ながら、みんな癒されていました。桜の下で食事をいただきながら春を愛でるのは日本ならではでしょうか。楽しいひとときでした。 秋光先生を囲んで

秋光先生を囲んで 離れて撮るとこんな感じです。

離れて撮るとこんな感じです。 お料理はたくさんあり、美味しかったです。

お料理はたくさんあり、美味しかったです。 市村研が座っているあたり

市村研が座っているあたり 濱野君が切れている

濱野君が切れている 今度は北村君が切れている

今度は北村君が切れている 秋光先生にこやかですね

秋光先生にこやかですね 秋光研から五味研が座っているあたり

秋光研から五味研が座っているあたり ここいらへんは秋光研の学生さんとモルちゃんをつれた大谷さん

ここいらへんは秋光研の学生さんとモルちゃんをつれた大谷さん 背中は秋光先生です。

背中は秋光先生です。

ついでと言ってはナンですが、4月11日に学生が突然席替えを始めました。気分を一新するためだそうです。北村君は就活で不在でしたが、事後承諾と言うことでお願いします。ちなみに私は参加していないので、ご安心下さい(笑)。 席替え中

席替え中 席はあみだくじで決めました。

席はあみだくじで決めました。 引っ越し終了♪移動無しの佐藤くんは実験中です。

引っ越し終了♪移動無しの佐藤くんは実験中です。

- 2014.03.24 卒業式・修了式

毎年3月24日は香川大の卒業式です.4年生(久保,佐藤,高木)が卒業,修士2年の田口君が無事修了しました.4年生は全員香川大農学研究科に進学が内定してますが,田口君はこれから社会人,人生の節目を通過した日がこの日になりますね.田口君は3年半を市村研で過ごしたことになります.振り返ると短いような長かったような,送り出す側としてもちょっとしんみりしてしまいますね.4年生は研究の中心的な立場になります.それぞれ,新学期から頑張ってほしいものです. 当日そろった市村研メンバーで

当日そろった市村研メンバーで 卒業はめでたいけど,田口研ってどうなの??

卒業はめでたいけど,田口研ってどうなの?? 切磋琢磨し合った植物病理同級生ですね.

切磋琢磨し合った植物病理同級生ですね. 植物病理の卒業生達

植物病理の卒業生達 卒業生と修了生

卒業生と修了生

- 2014.03.18-20 第55回日本植物生理学会年会に参加

3月18日から3日間の日程で,富山大学を会場に開催された日本植物生理学会年会に参加してきました.学会に参加したのは4年生の佐藤くんと高木さん,3年生の永田君と濱野君です.佐藤くんと高木さんはポスター発表を行い(久保君のポスターは市村が代理で説明しました),3年生の二人は聴講です.勉強熱心ですね.植物生理学会はアカデミックな雰囲気で,服装もそれほど気にする必要が無い,それより自由闊達な議論に重きを置く敷居が低い学会です.3年生までは参加費無料というのも好感が持てます.

今回も植物免疫の分野は初日に集まっていて,昨年同様内容が濃かったです.また,市村個人的にはゲノム編集のシンポジウムの情報量が多く,大変勉強になりました.この分野はこの一年でずいぶん進みました.また,耐虫性とVOCも研究者が増えてきて盛り上がりを感じました.毎回,研究上の刺激があるのが植物生理学会の良い点です.また,市村個人的には,お世話になった先生やかつての同僚,知人に会えたのがうれしかったです.

富山は大学生時代に夏のアルバイトで滞在したことがありますが,20数年ぶりの再訪となりました.市街地はコンパクトで,良く整備されておりキレイでした.富山大学も各校舎がキレイで全体として統一感があり,整然とした印象でした.地方大としてはかなり良いと思います.研究室メンバーが多く来たので,学会初日の夜は研究室メンバーで富山駅近くの居酒屋で夕ご飯を食べました.海の幸は瀬戸内と異なり白エビや寒ブリ,ホタルイカなどを楽しめました.地方の学会の楽しみですね. 居酒屋さんで富山に来たメンバーで記念撮影

居酒屋さんで富山に来たメンバーで記念撮影 学会恒例の看板前撮影♪

学会恒例の看板前撮影♪

- 2014.02.28 卒論発表会&追いコン

2月最後の日は、学部4年生の卒論発表会でした。その後、夕刻から高松市内にて修士学生(ポスドクも)含めた追いコンが行われました。

3年生の10月から研究室に分属した学部学生さんは1年半を費やして卒論研究を行い、この日の発表を迎えます。卒論発表会は各領域ごとに行いますので、市村研は植物領域での発表です。当日、佐藤くんと高木さんは立派に発表をこなしました。きちんと練習の成果が出ていたと思います。久保君は体調不良のため後日発表をおこないました。 発表する佐藤くん

発表する佐藤くん 質疑応答中の高木さん

質疑応答中の高木さん

その後、瓦町から徒歩圏内の居酒屋さんで、3研究室合同の追いコンが行われました。今回、3研究室とも4年生は全員大学院へ進学するので、これからも頑張ろうという感じです。修士2年やポスドクさんたちは、4月から香川大学から離れてそれぞれの道を歩むことになります。当研究室の田口君、五味研の山田さんとポスドクの玉置さん。秋光研ポスドクの福元さんは香川大を離れます。五味研の谷口さんは博士課程に進学して博士号取得を目指します。縁のある人たちがそれぞれの道に進んでゆくので感慨深いです。追いコンは3年生が共同して企画、運営してくれています。途中行われるプレゼント贈呈などの準備を頑張ってくれていました。また、司会は市村研の永田君でした。上手な司会でしたよ。

合同の追いコンの後は各研究室に分かれて2次会です。市村研は落ち着ける居酒屋に移動してまったりおしゃべりしながら田口君との残り少ない時間を楽しみました。でもなぜか今回は男の子が多い市村研らしからぬ恋愛関係の話題が中心でした。高木さんは大歓迎とのことでした。なにげに市村研は女子力が高いのです。

今回は体調を崩しやすい時期と重なりフルメンバーでは無かったのが少々心残りでした。全員そろったら何か楽しいイベントをやりたいですね。幹事を頑張ってくれた病理グループの3年生の皆さんはお疲れ様でした。巣立つ側、送り出す側両方とも今後の活躍に期待したいですね。 秋光先生による忘年会の始めのお言葉

秋光先生による忘年会の始めのお言葉 乾杯の挨拶中のワタクシ

乾杯の挨拶中のワタクシ わいわいがやがや談笑中です。

わいわいがやがや談笑中です。 滅多にない五味研M2&玉置さんと私の組み合わせ

滅多にない五味研M2&玉置さんと私の組み合わせ 発表を終えた佐藤くんと高木さん、良い笑顔ですね

発表を終えた佐藤くんと高木さん、良い笑顔ですね 田口君と4年生二人

田口君と4年生二人 秋光先生のお話しをありがたく聴いています

秋光先生のお話しをありがたく聴いています 五味先生と一緒♪

五味先生と一緒♪ 濵野くんが代表してプレゼント贈呈

濵野くんが代表してプレゼント贈呈 佐藤くんはマグカップ、キレイに使ってね。

佐藤くんはマグカップ、キレイに使ってね。 高木さんは前から欲しかったというりんごのタイマー

高木さんは前から欲しかったというりんごのタイマー 田口君は高級ハンカチ♪

田口君は高級ハンカチ♪ 田口君のスピーチ

田口君のスピーチ 五味研M2の谷口さんと山田さん

五味研M2の谷口さんと山田さん 病理グループを去る福元さんと玉置さん

病理グループを去る福元さんと玉置さん 五味先生の〆の挨拶

五味先生の〆の挨拶 集合写真

集合写真 二次会の写真♪

二次会の写真♪

- 2014.02.17 修士論文発表会

2月17日は当研究室が所属する生物資源利用学専攻の修士論文発表会でした。生物資源利用学専攻では11人発表しました。全体としてはレベルが高く、しっかり研究を行った学生の発表は、専門外の人間が聞いたとしても、データ量と質でその良さが分かりました。市村研では修士2年の田口君が発表しました。始まる前は、学会以上に緊張する~と本人は言っておりましたが、いざ本番ではいつも通りの堂々とした発表でした。説明ではきちんと聞き手側を向き、時間もきっちり12分で終わるようにスピードを調節していました。

田口君は、市村が香川大に着任し、新たに行う研究プロジェクトの立ち上げを担当してもらいました。大腸菌コンピテントセルの調製など初歩的な実験が動くようにし、さらにスクリーニング系の検討と実施、そのうえ単離された遺伝子の機能解析まで、本当に粘り強く頑張ってくれました。田口君無しでは、今の状況までプロジェクトが進捗することはあり得ませんでした。それだけではなく、彼は卓越したプレゼン能力をもち、後輩達の良い模範となりました。後輩達は田口君をお手本に今後頑張ってゆくことでしょう。この場を借りて感謝の気持ちを述べたいと思います。そして、社会に出てから、立ち上げの経験などを生かして、思う存分活躍してほしいです。3年半お疲れ様でした。とはいえ、きっちり引き継ぎと修論の宿題をこなしていって下さいね(笑)。さて、次は卒論発表ですね。 田口君の発表

田口君の発表 質疑応答中の田口君

質疑応答中の田口君

- 2014.02.06 三豊市サテライトセミナー

香川大学が行う地域連携活動の一環として、三豊市サテライトオフィスでセミナーを行ってきました。講義名は「植物バイオテクノロジー」のお話です。時間は午後6時からでした。当日は雪が降る中、約30名もの方々にお越しいただき、意識の高さを感じました。多くが60歳以上の方々とお見受けしましたが、高校生らしき受講者も2名いました。開始30分前に到着の予定でしたが、会場近くでカーナビの案内が終了し、そのあと道に迷ったため遅れるのではないかと冷や汗をかきました。

講演では、まずセミナーを理解するため予備学習を行い、そのあと遺伝子組換えの方法や世界的な統計、実用作物、安全性などを説明しました。情報量がやや多すぎたため90分の予定が100分ほどのプレゼンになりました。その後質疑応答を約5分程度行い、講演を終了しました。

来場者の方々からすると縁遠い内容だったと思いますが、皆さん集中して聴講されていました。講義についてアンケートを実施し、1)演者の熱意、2)説明の理解しやすさ、3)良いセミナーだったか、以上の3項目を5段階で評価してもらったところ、1)4.6、2)4.0、3)4.4というスコアでした。この結果からおおむねセミナーは良好と受け取れましたが、専門用語は繰り返し説明してほしい、少し早口だったなどのご意見が多かったです。理解しやすさについてより配慮すべきだったとおもいます。また、スライドが多すぎたので、より厳選し、丁寧な説明を心がけるべきでした。ただ、救いだったのが、「時間が長すぎた」という意見より、「時間が足りなかった」と書かれたことです。聞き飽きたのではなく、もっとじっくり聞きたかったというご意見と受け取らせていただきます。

アンケートに「微生物農薬があるが、遺伝子組換えで作っているのか?」という質問がありましたが、これは遺伝子組換えでは作っておらず、もともと自然界に存在し、害虫に対して防除作用を示す微生物を培養したものを材料にしている、というのが回答です。

普段は学生相手に講義をしていますが、今回は異なる年齢層や背景をお持ちの受講者を対象に話しをしました。始めるまではどのような反応が返ってくるか不安でしたが、皆さんが集中して聞いておられるのを感じ、質疑応答でも複数質問を頂戴しました。講師としてもなかなか貴重な経験でした。どうもありがとうございました。 講義後の写真です。はじめから写真を撮るべきでしたが、迷って着いたためあわてて忘れていました。(汗)

講義後の写真です。はじめから写真を撮るべきでしたが、迷って着いたためあわてて忘れていました。(汗)

- 2014.01.10 新年の抱負

明けましておめでとうございます。昨年お世話になった方々に、この場をお借りしてお礼申し上げます。本年も宜しくお願い致します。

さて、毎年年明け恒例の新年の抱負です。メンバーの抱負を紹介します(原文)。

市村 「体調に気をつけながら研究する時間をなるべく作る。論文を執筆する」

昨年の抱負は全然達成できませんでした(涙)。とくに春以降持病の頭痛がひどかったので、体調管理と時間管理をしっかり行いたいと思います。それから論文ですね。昔のネタをまとめてまずは1報でも書きたいと思います。

田口 「謙虚さと学ぶ姿勢を忘れない」

会社ではゼロからのスタートになるので、謙虚な心を忘れず、

何事も貪欲に学んでいきたいと思います。

久保 「健康に気をつける」

佐藤 「強く、自分らしく生きる」

高木 「悔いの残らないように、全力を尽くす。フレッシュな気持ちを忘れない!」

北村 「先延ばしにしないよう、早め早めに準備する」

永田 「しっかり一日の計画を立てて、先手必勝な一年にする!」

濵野 『時には立ち止まって考える冷静さを持つ。』

というわけで、皆さん一緒にがんばりましょう!

- 2013.12.26 大掃除&忘年会

毎年恒例の研究室大掃除と忘年会を12月26日に行いました。

大掃除のメニューはエアコンフィルター掃除、各自の机や実験台にある不要な物の廃棄、窓掃除、床掃除、ワックスがけです。今年は念願の!?学生居室のエアコンフィルター掃除から始めました。何年掃除してるか分からないフィルターにはものすごい量のホコリがたまっていました!これでエアコンの効きも良くなることでしょう。

今回の大掃除でうれしかったのは、学生さんが市村の書類整理を手伝ってくれたことでした。これで数年捨てそびれていた紙ゴミを処分することが出来ました。また、永田くんが電動ブラシを自在に操り、ワックスはがしと床掃除で大活躍してくれたおかげで床がかなりきれいになりました。 書類を分別する田口くん

書類を分別する田口くん 市村もオフィスをぞうきんがけします。

市村もオフィスをぞうきんがけします。 掃除中もモザイク遊びでお茶目さを発揮するK君。

掃除中もモザイク遊びでお茶目さを発揮するK君。 永田君は電動ブラシをつかって大活躍!

永田君は電動ブラシをつかって大活躍! こぼれた染色試薬のシミを

こぼれた染色試薬のシミを がしがしとってゆきます

がしがしとってゆきます ケーブルが絡まないよう、連携して作業します

ケーブルが絡まないよう、連携して作業します 汚れがこんなに取れます!

汚れがこんなに取れます! ワックスが乾くまでしばし休憩

ワックスが乾くまでしばし休憩 ぴかぴかです!

ぴかぴかです! こっちもぴかぴか

こっちもぴかぴか

大掃除が終わったら高松市内の居酒屋で3研究室合同忘年会です。秋光先生の挨拶の後、五味先生の乾杯の音頭でわいわい飲み始めます。毎年4年生達が幹事をしてくれますが、今年は初の試みでビンゴゲームが行われました。景品はいろいろ、中には猫耳としっぽセットがあり、猛威をふるっていました。三教員とも”持っている”のか景品が当たり、五味先生は上記のセット、秋光先生がマグカップ、市村がこびとずかんのシノビイエコビトのフィギュアでした(ビンゴ順)。ちなみにシノビイエコビトのフィギュアは、市村のオフィスで観葉植物の面倒を見てくれております(笑)。最後は市村の締めの言葉でおしまいです。一次会の後は、各研究室に分かれて二次会です。市村件は趣向を変えてスペイン風barに行きました。料理もワインも美味しく、楽しく2次会を過ごせました。この日を過ぎると、徐々に学生さんは帰省を始めて研究室が閑散としてきます。いよいよ2013年は終わりで、新しい年を迎える準備が整ったというところです。 挨拶中の秋光先生

挨拶中の秋光先生 ビンゴゲーム中♪

ビンゴゲーム中♪ わいわいがやがや

わいわいがやがや

一次会の集合写真

一次会の集合写真 二次会のお店のお料理

二次会のお店のお料理 二次会のお店で集合写真(久保君は風邪で掃除のみの参加でした、k北村君は就活で早めに帰省、残念)

二次会のお店で集合写真(久保君は風邪で掃除のみの参加でした、k北村君は就活で早めに帰省、残念)

- 2013.11.29-30 第10回JSOLミーティングに参加・発表

11月29-30日に大阪府立大学中百舌鳥キャンパスで行われた 第10回JSOLミーティングに参加発表してきました。本ミーティングはナス科植物を実験材料とする国内研究者コミュニティーの定期ミーティングで、ミーティングは外国人研究者も招いて国際シンポジウム形式で行われました。

我々の研究室は筑波大学遺伝子実験センター形質転換植物デザイン研究拠点の支援も受けていた関係で、その成果発表も含めて私と田口くんが参加しました。ポスター発表する田口くんには、佐藤くんのデータも合わせたポスターを作ってもらったので、ベンサミアナタバコチーム全体の成果発表と言うことになります。

ポスターセッションは29日の夕方と30日の朝一という、ちょっと変則的なスケジュールでした。植物病理関係者はわずかしか参加していませんでしたが、田口くんのポスターを訪れていただいた方は思ったより多かったです。ポスターセッション中には植物工場の見学会があり、規模の大きさと施設の立派さに驚かされました。また、懇親会中でしたが招待講演で参加されていた岩手生工研の寺内先生に田口くんのポスターを説明できてよかったです。30日も最後まで参加して香川へ帰りました。田口くんもおつかれさま。今回はいくつか目的を持って参加しましたが、どうにか達成できたと思います。遅くなりましたがミーティングレポートとして報告させていただきました。 会場の大阪府立大中百舌鳥キャンパスの門塀

会場の大阪府立大中百舌鳥キャンパスの門塀 キャンパスに入ると開けた景色が目に入ります。

キャンパスに入ると開けた景色が目に入ります。 ポスター会場のホール入り口

ポスター会場のホール入り口 ポスターは英語です。ひょっとしたらこれが田口くんの香川大最後の学会発表かも

ポスターは英語です。ひょっとしたらこれが田口くんの香川大最後の学会発表かも 日が暮れましたが植物工場の外観

日が暮れましたが植物工場の外観 生育の段階に応じて棚が上から下へ移動するそうです。

生育の段階に応じて棚が上から下へ移動するそうです。 葉物野菜が栽培されています。

葉物野菜が栽培されています。 説明用のパンフレットもありました

説明用のパンフレットもありました 収穫された野菜が即売されています!

収穫された野菜が即売されています! 植物工場で育てた野菜は栄養価に富むという説明

植物工場で育てた野菜は栄養価に富むという説明

- 2013.11.27 OG中村さんが研究室を訪問

昨年度修士課程を修了し、企業の研究部門に就職した中村さんが市村研を訪問してくれました。香川に出張する用事があったそうで、上司の方のご配慮もあり、わざわざ農学部まで足を運んでくれました。

少し話してみると、話す相手の目を見て礼儀正しく対応してくれています。在学中からしっかりした学生さんでしたが、社会人らしい接遇が身についている印象を受けました。その後、研究室のみんなで行きつけのうどん屋さんで昼食をいただきました。市村はその後、授業で抜けましたが、お世話になった他の先生方にも挨拶に行っていたようです。

授業から帰ってみると、中村さんのテーマを担当することになった永田くんと引き継ぎをしていました。長い時間引き留めるのも申し訳ないと思い、こちらからお願いはしていませんでしたが、進んで引き継ぎをしてくれていました。感謝感激です!面倒見の良い中村さんだからわざわざ時間を割いてくれたのだと思います。しばらく方向性についてディスカッションの後、記念撮影してのしばしの再会を終えました。

以前にも書きましたが、教え子が社会人として一回り大きくなって訪ねてくれるのは先生冥利につきます。在学中、特別役に立つことを教えたつもりはありませんが、自分が関わった学生がキチンと社会人として自立した人生を送っていることが、教員自身も社会的な責任を果たしたことになるのだろうと思っています。とはいえまだ社会人1年目で、いろいろ失敗や落ち込むこともあるかもしれませんが、それらを糧により成長していってほしいと願っています。中村さん、今日は長い時間どうもありがとうm(__)m。 これに懲りずまた顔を見せに来た下さいね。おみやげもありがとうございました。 帰り際にラボで記念撮影。久保くんは病欠です(いなくて残念)。 撮影していただいた杉田先生ありがとうございました。m(__)m

帰り際にラボで記念撮影。久保くんは病欠です(いなくて残念)。 撮影していただいた杉田先生ありがとうございました。m(__)m

- 2013.11.03 農学部収穫祭

毎年11月3日に行われる農学部収穫祭に今年も市村研究室として参加しました。毎年同じメニューですが、新しく分属してきた3年生にとってお客さんの側から運営する側に変わっての参加になります。相手に合わせて話す内容を変えて説明したり、実技を指導したりで、お客さんの立場や興味を探りながら説明するいいトレーニングの場とも言えます。3年生は最初はぎこちないところもありましたが、しばらくすると廊下に出て積極的に見学者に声をかけ(客引き?)実験体験に誘導するようになりました。さすがに経験の多い4年生や大学院生は慣れたものです。就活などを考えるとなかなか良い経験にもなると思います。10月からメンバーが増えたので、午前午後に分かれて2グループ体制で行いました。例年始めから終わりまで出ずっぱりで、収穫祭を見て回る時間が無いのですが、今年は研究室メンバーも見学や食事などを楽しんでいました。

また連休のため、香川に里帰りしてくれたOB、OGもいました。秋光研や五味研のOBOGがウチの研究室にも顔を出してくれたようです。卒業したあとでも折を見て研究室に訪問してもらえるとこちらもうれしいですね。 ポスターを説明する久保くん

ポスターを説明する久保くん 模擬実験を説明する永田くん

模擬実験を説明する永田くん ポスターを説明する北村くん

ポスターを説明する北村くん 小学生に実験を説明する久保くん

小学生に実験を説明する久保くん 3月に五味研を修了した宍戸くんも里帰りしていました。

3月に五味研を修了した宍戸くんも里帰りしていました。

高校生の参加者も多かったです。北村くんが説明しています。

高校生の参加者も多かったです。北村くんが説明しています。 高校生の保護者の方にも体験してもらいます。

高校生の保護者の方にも体験してもらいます。 小さい子も多いです。理科好きになってくれたらうれしいですね。

小さい子も多いです。理科好きになってくれたらうれしいですね。 集中して実験しています。

集中して実験しています。 大人の方にも体験してもらいます。

大人の方にも体験してもらいます。 笑顔で説明できているのが良いですね。

笑顔で説明できているのが良いですね。 男子高校生も来てくれました。

男子高校生も来てくれました。 濱野くん(左)は午後から説明係

濱野くん(左)は午後から説明係 こんな風に、注射器の筒を使って葉の裏から液体を注入します。

こんな風に、注射器の筒を使って葉の裏から液体を注入します。 濱野くんがやり方を説明しています。

濱野くんがやり方を説明しています。 将来香川大に来てくれるかな?

将来香川大に来てくれるかな? 田口くんが来場者と談笑しています。

田口くんが来場者と談笑しています。 ご家族連れもいらっしゃいます。

ご家族連れもいらっしゃいます。 実験台の枠越しに

実験台の枠越しに 五味研OGの三好さんではないですか、遺伝子実験施設で働いている小川さんといっしょですね。

五味研OGの三好さんではないですか、遺伝子実験施設で働いている小川さんといっしょですね。 お客さんが減ってきたので雑談中

お客さんが減ってきたので雑談中 お子さんに説明する田口くん

お子さんに説明する田口くん 終わった後はジャンヌダルクのプリン/コーヒーゼリーとシュークリームで一息ついてもらいます。おつかれさまでした。また来年もよろしくね。

終わった後はジャンヌダルクのプリン/コーヒーゼリーとシュークリームで一息ついてもらいます。おつかれさまでした。また来年もよろしくね。

- 2013.10.30 高木さんやったね!(たぶん)

毎週行っているIchimuLabミーティングで高木さんが念願の結果!?を発表しました。再確認は必要で、きっちりデータを取る必要があるけど、たぶんうまくいったのでは無いでしょうか!分属して1年間の労が報われたと思います。おめでとう!!そしてきっちりきれいなデータをとって次の学会発表に備えよう!

これで4年生3人とも拍手で実験結果をお祝いすることができました。3人とも祝福できたことは我ながらうれしいです。さらなる飛躍を期待したいですね。 発表する高木さんの図、ちなみに写真はフェイクですのであしからず

発表する高木さんの図、ちなみに写真はフェイクですのであしからず 関係ありませんが、濱野くん作のお化けカボチャ、名前はPAMPくんだそうです。(^^)

関係ありませんが、濱野くん作のお化けカボチャ、名前はPAMPくんだそうです。(^^)

- 2013.10.25 農学部先端研究国際フォーラムファイトジーンの可能性と未来 VI

毎年恒例になりつつある農学部、植物ゲノム・遺伝子源解析センター(通称Phytogene)の国際シンポジウムに参加しました。今年も海外と国内から第一線の研究者をお招きしてサンポート高松を会場に国際シンポジウムが行われました。途中、農学部教員と学生も参加したポスターセッションを挟んで朝から夕方まで充実したシンポジウムとなりました。

市村は残念ながら午前中に講義があり、それを終えてから参加しました。招待講演者者には白須研で一緒で、今年四月に愛媛大農学部に着任された八丈野孝先生もノミネートされ、これまでの研究と愛媛大で新たに立ち上げた研究も合わせて発表されました。

ポスターセッションでは、聞く側に新たに分属した3年生も加わり、予想以上の盛り上がりを見せていました。3年生にもその先輩諸氏にとってもなかなか刺激になったと思います。 シンポジウムの様子

シンポジウムの様子 ポスターセッションの様子

ポスターセッションの様子 懇親会後の集合写真、お酒が入っているので赤い顔の先生もちらほら

懇親会後の集合写真、お酒が入っているので赤い顔の先生もちらほら

翌日は午前の施設見学などの後、八丈野先生と同じく招待講演者の高知大の上野先生を昼食にうどん屋へお連れしました。午後は八丈野先生をお迎えしてディスカッションの会を開きました、多田研、五味研、市村研の選ばれたメンバーと各1時間ほどディスカッションです。八丈野先生には2日間に渡り、遅くまでおつきあい頂き感謝感激でした。学生にも良い刺激になったことだと思います。

それにしてもポスドク時代から4年経ちましたが、自分自身大学に移り、元同僚もそれぞれポジションを見つけて各大学で活躍の場を見いだしていることはとても感慨深いですね。特に今回ご訪問頂いた八丈野先生や同じく元同僚の能年先生(岡山大)が近いことはとても心強いです。今後いろいろな機会でお会いすると思いますので宜しくお願いします。 高木さんの発表のあとディスカッションする八丈野先生と市村

高木さんの発表のあとディスカッションする八丈野先生と市村 八丈野先生来訪記念で記念撮影♪、五味先生撮影ありがとうございました。白須研からもらったプレートが輝いています!!

八丈野先生来訪記念で記念撮影♪、五味先生撮影ありがとうございました。白須研からもらったプレートが輝いています!!

- 2013.10.18 新歓コンパ

10月に入り、3年生の分属も終わり新体制で各研究室が運営をスタートする時期になりました。というわけで毎年恒例の合同新歓コンパを高松市内の居酒屋で行いました。市村研は男子だけ、秋光研と五味研は女子のみと3年生の分布がかなり分かれています。今年は例年よりおとなしい子が多いせいか、やかましすぎずちょうど良い感じで盛り上がっていました。お料理もなかなか美味しく、幹事の学生さん達には感謝します。

一次会の後は市村研で場所を変えて2次会をしました(写真無し)。これをきっかけに各研究室横の繋がりも大事にしていってほしいものです。 秋光先生のご挨拶に始まり

秋光先生のご挨拶に始まり 五味先生の乾杯の音頭

五味先生の乾杯の音頭 3年生の自己紹介を間に挟みます。

3年生の自己紹介を間に挟みます。 北村くんにつついて永田くん

北村くんにつついて永田くん 濱野くんが自己紹介します。

濱野くんが自己紹介します。 そのあと各自移動し教員を囲んでおしゃべり

そのあと各自移動し教員を囲んでおしゃべり 市村が終わりの言葉をのべてお開きです。

市村が終わりの言葉をのべてお開きです。 大谷さんと一緒

大谷さんと一緒 全体でも写真を撮りました。

全体でも写真を撮りました。

- 2013.09.26 日本植物病理学会関西部会に参加

9月26、27日岡山大学創立50周年記念館を会場に開催された植物病理学会関西部会に参加、発表してきました。学生さん達は一足先に25日に行われた関西部会若手の会から引き続きさんかです。関西部会は植物病理学会でも規模が最も大きく、また分子レベルの研究をされているグループが多いので、ミニ全国大会のようです。会場数が少なく集中して聞けますし、ディスカッションもしやすく、リベラルな雰囲気で、学生の初学会発表なでにもってこいです。市村研ではM2の田口くんが口頭発表、4年生全員がポスター発表しました。また、うれしいことに正式な分属前というのに、進学希望の3年生2名が学会を聞きに来てくれました。「進学希望なら学会の雰囲気を感じておいた方が良い」と誘ったのは教員の方ですが、その気持ちに答えてくれたのはうれしかったです。

4年生のポスターはなかなかの盛況だったと思います。ほかの先生から内容がおもしろかったとコメントいただいたものもありました。学会発表が初めての学生もいましたが、3名とも一生懸命質疑応答で対応していてなかなか感心しました。ポスター発表は質疑の時間が長く、実はまじめに対応すると、一般の口頭発表より大変なのですが、ざっくばらんに話せるので議論を深めたり、いろいろアイデアをもらうにはとても良い機会になります。今後は発表するだけでなく、質問でも頑張ってほしいですね。田口くんは2日目終わりの方の口頭発表でしたが、さすがに経験を積んでいるので発表も質疑応答も全く不安がありませんでした。ちょうど一年前の鳥取大会で口頭発表した時は、我が子の発表のように手に汗を握りましたが、今は懐かしい思い出です。 説明する高木さん

説明する高木さん 高知大の木場先生に説明する佐藤くん

高知大の木場先生に説明する佐藤くん ディスカッション中の久保くん

ディスカッション中の久保くん 口頭発表で質疑応答中の田口くん

口頭発表で質疑応答中の田口くん 駆けつけてくれた3年生と一緒にパチリ

駆けつけてくれた3年生と一緒にパチリ

- 2013.09.17 3年生研究室分属!

毎年9月恒例の3年生研究室分属結果が公表されました。ことしは学務係さんの仕事が早く、例年よりも早い好評となりました。市村研には北村くん、永田くん、濱野くん(アイウエオ順)の3名が分属することになりました。まずは、物の場所や器具洗浄など憶えてもらい、徐々に実験のトレーニングを行ってゆきます。今後のがんばりに期待したいですね。ちなみに今年もキャラはバラバラです(笑)。

白山をバックに分属記念撮影

白山をバックに分属記念撮影

- 2013.09.05 樋尾くんからメロン!!

今年の3月に修士課程を修了したOBの樋尾くんから、残暑見舞いとして富良野メロンが先週送られてきていました!箱の中にはメッセージとメロンのおいしい食べ方が。やさしい心遣いに感心して、食べ方を見ると1週間から10日熟成すると美味しくいただけるとのこと。待つこと1週間...メロンの甘い香りが強まり、ツタが乾いて底が柔らかくなったので、いよいよ食べ頃と判断して冷蔵庫で一晩冷やし準備万端整えました。2つもいただいたので市村研だけでは消費しきれず、お隣の杉田先生と千崎君も招待してメロンを食することにしました。皆さん樋尾くんに感謝しながら美味しくいただきました。末っ子キャラの樋尾くんでしたが後輩の面倒見は良く、笑いを取りながらみんなをまとめてくれたのを思い出しながらブログを書いています。送ってくれた時、学生に電話を入れてくれたそうですが、伝え聞くと仕事先では忙しく働いているそうです。今年の夏は猛暑で、涼しい北海道がうらやましかったです。これから冷え込んでくると思いますが、体調に気をつけて仕事を頑張りつつ、北海道にいることを最大限活かして生活を充実してほしいものです。来年の6月には札幌で植物病理学会大会が開催される予定です。そのときは一回り成長した今の4年生を連れて是非樋尾くんを訪ねてみたいと思います。そしてメロンのお返しをしたいと願っています。

中村さんの時もそうでしたが、贈り物を公表するのはマナー違反ですが、うれしさの余りブログに載せさせてもらいました。大学を出ても気遣いをしてくれる学生に恵まれたことは先生業をしている身としてこの上ない喜びです。ずっtと研究所勤務していたら味わえなかった幸福感かもしれませんね。樋尾くんどうもありがとうございました。 のしつきです。

のしつきです。 パッケージです。

パッケージです。 お皿など食器を用意して

お皿など食器を用意して リフレッシュルームに向かいます

リフレッシュルームに向かいます 立派です!

立派です! 市村が切って

市村が切って 2代目室長の田口君も切ります。

2代目室長の田口君も切ります。 並べると圧巻ですね!!

並べると圧巻ですね!! みんなでいただきます。

みんなでいただきます。 杉田研の二人もご招待。

杉田研の二人もご招待。 おいしそう!

おいしそう! 食べているところ♪

食べているところ♪ 集中して食べています

集中して食べています 千崎君も味わっています

千崎君も味わっています ごちそうさま

ごちそうさま 久保君の食べっぷり!

久保君の食べっぷり!

- 2013.08.30 オープンキャンパスと中四国技術職員研修の打ち上げ

8月30日の夜、オープンキャンパスと中四国技術職員研修の打ち上げを行いました。オープンキャンパスから3週間ほど経っていますが、私を含め研究室メンバーの都合が合わず、打ち上げは中四国技術職員研修の後で.....ということになっていました。

8月29日に市村研究室+杉田研の千崎君で生物生命系の中四国技術職員研修を実施し、晴れて打ち上げとなったのでした。研修会は参加者の皆さんがネームプレートを付けられていたので写真の掲載はやめておきました(人数が多いので画像の加工で手間が掛かりますし...)。研修会ではイネとシロイヌナズナを材料に植物組織を用いた非常に簡便なDNA調製とジェノタイピング(INDELとCAPS)を行いました。日頃実験業務をされている参加者の皆さんは、こちらの予想以上にてきぱきと実習をこなされて、時間が余ってしまうほどでした。学生はTAとして実験サポートにあたりましたが、どちらが教えているのかよく分からないこともありました。待ち時間では参加者の皆さんはTAに話しかけて下さったり、ときには人生についてためになる話をして下さったりで、別な意味で充実した時間になったと思います。

さて、打ち上げに話を戻します。打ち上げでは市村がかねてから目を付けていた、おそらく香川で唯一のIrish Pub The Craicにまず行きました。イギリスのパブともよく似た雰囲気で留学していた頃を思い出しました。お店のおすすめはアイルランドの代表的なエールビールであるギネスです。おいしく飲めるよう最大限注意して注いでくれます。泡が非常にクリーミーでまず泡から楽しめます。そのほかヨーロッパを中心に、お店のマスターがおいしいと思ったビールが樽単位でそろえてあるようです。料理もFish and Chipsをはじめいろいろ取りそろえてありました。Fish and Chipsのお魚は瀬戸内産のお魚を使い、衣が薄くぱりっとクリスプな食感のなかでお魚のおいしさがお口にひろがります。本国でありがちな残念なFish and Chipsと全然違いました。ほかにはチキンのグリルなどもあり、お料理もビールに負けずなかなかでした。また、行ってみると分かると思いますが、店長さんが個性的でこよなくギネスを愛していることが、ちょっと話すだけでひしひしと伝わります。立ち飲みが基本で店内が狭めなため、ちょっと混んでくると落ち着いてのんびりゆったり飲むわけに行かなくなりますが、早めに入店し、軽くビールを楽しむにはぴったりなお店だと思いました。パブが混んできたので潮時と思いお店を後にしました。 2件目は駅近くの居酒屋さんで掘りごたつに座ってのんびり過ごしました。日本の居酒屋も落ち着けて良いですね。違ったタイプのお店を楽しめた打ち上げになりました。 ギネスで乾杯!

ギネスで乾杯! Hoegaardenもありました♪

Hoegaardenもありました♪ お店が出してくれるFish and Chips

お店が出してくれるFish and Chips 二軒目の居酒屋にて。

二軒目の居酒屋にて。

- 2013.08.08 農学部オープンキャンパス

8月8日は香川大学農学部のオープンキャンパスが行われ、市村研究室も参加しました。去年まで参加者は各研究室の実施メニューと説明開始時間を把握して、自分で見学スケジュールを立てて見て回る必要がありました。フレキシブルで良かった反面、どこを見て回ればよいか決まらない見学者が相当数でてしまうデメリットもありました。今年はその反省からか主催者側でいくつかの見学コースをあらかじめ設定し、来場者はそれらの中から好きなものを選ぶという研究紹介ツアーが設定されました。

半数以上の研究室は研究紹介ツアーに移行したようですが、ツアーは各研究室の持ち時間が10分と短いため、これまでの内容では実施できないと判断して、50分のじっくりコースに参加しました。実際始まってみると、ツアーに参加者が大勢流れたのか、期待に反して市村研を訪問する見学者が少なかったです。そのため、市村が廊下に出て呼び込み営業をして見学者を研究室に誘導しました。それでも研究室に来てくれた高校生は20名程度でした。ツアーでは一組が30名程度だったようで、それに比べるとずいぶん少ないですね。内容は例年通り、ノーベル賞のGFPタンパク質をアグロインフィルトレーション法によりベンサミアナタバコの葉で発現させて光る葉っぱを作る模擬実験と、DNAのアガロースゲル電気泳動です。2年生の研究室分属体験と同じです。来年もオープンキャンパスの運営が変わるかもしれませんが、今後同じような場合は参加方法について考える必要がありますね。

今回はラボメンバー全員が農学部Tシャツを着て、連帯感と統一感を出してみました。説明ですが、ほぼ企画メニューが決まっているので、田口君はもとより、4年生学生さんの説明も慣れたものです。脇についてフォローする必要を感じませんでした。今回のように初対面の来場者(お客さん)が知らないことも説明する場面は、社会に出てから多々あると思います。そのときに手短にわかりやすく説明することや、相手に安心感や親近感を持ってもらうよう接するにはどうしたらよいかなど、単にオープンキャンパスを手伝うだけでなく、社会人になった時に必要なスキルを学ぶ良い機会になったと思います。もちろん就活の面接などでも役立ててほしいものです。最後にコメント付きの写真を並べて終わりにします。撮影に同意していただいた来場者の方々にはお礼を申し上げます。 久保君のポスター説明。本人が思うより上手です。

久保君のポスター説明。本人が思うより上手です。 田口君の説明

田口君の説明 佐藤くんは説明する仕事が好きみたいですね。

佐藤くんは説明する仕事が好きみたいですね。 高木さんも上手に対応しています。

高木さんも上手に対応しています。 最初からとても上手な女の子がいました。有望ですね。

最初からとても上手な女の子がいました。有望ですね。 こんな感じに葉の裏から水を注入します。

こんな感じに葉の裏から水を注入します。

- 2013.07.20 香川大学公開講座「おもしろ植物サイエンス実験」を実施

7月20日(土)香川大学生涯学習教育研究センター主催の公開講座として、「おもしろ植物サイエンス実験」を実施しました。昨年は五味研究室が「植物の不思議を科学する」と題して植物関係の公開講座を実施しましたが、今年は市村研究室に白羽の矢が立ちました。市村研究室と五味研究室の共催として、今年度は私が代表として講座を企画し五味研究室の協力のもと実施しました。対象学年は小学3年生から6年生です。

実施内容は、1)ペットボトル顕微鏡を作製し、酢酸カーミン染色したタマネギ表皮の観察、2)バナナを材料にDNAを抽出する、3)ホウレンソウの葉から光合成色素を取り出し、薄層クロマトグラフィーにより分離し観察する、以上の3部構成です。ペットボトル顕微鏡は去年の五味先生の講座でも行った内容です。狙いとしては植物はいろいろな物質を持っていて、それらを役立てて生きていることを理解してもらうことです。とはいえ堅い話しは抜きで、本格的な実験を行って緊張感やドキドキわくわくを感じて、実験が成功した時のうれしさや失敗した悔しさなどを感じてもらえればそれで十分です。実験って楽しいと思って帰ってもらえれば御の字ですね。

まず植物細胞とそこに含まれる核を観察し、核に仕舞われている遺伝子の本体であるDNAを取り出して実際に目で見てみます。それから葉緑体に含まれている光合成色素を取り出して薄層クロマトグラフィーで分けてから、バンドを観察したり、紫外線を当てて自家蛍光を観察したりします。薄層クロマトは去年との違いを出すため、また、結果を見た時にオドロキがあるような実験にするため、かなり真剣に調べて企画しました。有機化学は専門外ですが、薄層クロマトを修士の頃行った記憶と、基礎有機化学実験のスタッフ経験を活かしました。対象は小学生ですが、実験内容は高校相当です。安全性を考えるとこのあたりがぎりぎりだと思います。似たような狙いで、植物からアントシアニンを取りだしてpHを変えて色の変化を見る実験もおもしろそうですね。

実験を行うに当たり私の研究室の学生全員と五味研究室の4年生3名に補助学生として活躍してもらいました。特に私の研究室の学生達は田口君のリーダーシップのもと一生懸命準備を行ってくれました。それぞれ全て予備実験を行い、薄層クロマトでは失敗をめげずに最終的にきれいな結果が出るよう条件検討してくれました。実験当日は全員まともに休憩を取れない中、実験を安全に行うことを最優先に頑張ってくれました。終わるまで参加者から一人もケガや事故者を出さなかったのが何より良かった点でした。

私は実験の説明や全体の統括を行いましが、各学生さんは直接参加者とふれあって、実験の指導やサポートを行ったり、質問に答えたり、中には子供のパワーと熱心な親御さんに圧倒された学生もいたようです。休憩時間は騒いでいますが、実験の講義を始めると、みんな集中して好奇心に満ちた目をこちらに向けてくれることに、とてもやりがいを感じました。大学ではなかなか味わえない気持ちですね。

総括してみると3メニューは少々多く、2つめが終わった段階で子供達が疲れているのが分かりました。事故防止の点からも、メニューは2つでちょうど良いようです。それからDNAの抽出実験では、実際取れたDNAはゼリー状(というか鼻水みたい)で、これが紐状の分子の塊であることが実感しづらいという指摘がありました。確かにそうですね。どうしたら実感してもらえるか検討する必要があります。おもしろかったのが、砕いたシリカゲルを入れた乳鉢でホウレンソウを破砕する作業が大受けしたことです。疲れているはずなのに、小学生みんなが喜んで乳棒と乳鉢でごりごりホウレンソウをつぶしているのがおもしろかったです。。楽しいと思うつぼがこんなところにあるとは思いませんでした。

最後に、本番が迫る中、私の持病が悪化して満足に指示を出すことが出来なかった事は申し訳なかったです。そういう状況でも田口君がしっかりスタッフの学生をまとめて準備を進めてくれたことに本当に感謝します。また、補助学生さんや機材などでサポートいただいた五味先生、生涯学習センターの方々にも感謝いたします。

アンケートの集計結果はこちらです。なかなか好評だったとおもいます。![]() おもしろ植物サイエンス実験_アンケート結果.pdf

おもしろ植物サイエンス実験_アンケート結果.pdf ペットボトルのふたに孔をあけています

ペットボトルのふたに孔をあけています こちらはサンプルを貼り付けています

こちらはサンプルを貼り付けています 酢酸カーミンを滴下して核を染めます

酢酸カーミンを滴下して核を染めます できあがり。観察中。

できあがり。観察中。 こちらも観察中

こちらも観察中 こんどはバナナをつぶす作業

こんどはバナナをつぶす作業 破砕作業中

破砕作業中 薬さじを押しつけてつぶします

薬さじを押しつけてつぶします つぶしています

つぶしています なかよくつぶしています

なかよくつぶしています こちらもつぶす作業

こちらもつぶす作業 つぶしたら食塩水を混ぜて濾過します

つぶしたら食塩水を混ぜて濾過します こちらも濾過作業

こちらも濾過作業 濾過しています

濾過しています 濾過作業中

濾過作業中 こちらも濾過作業

こちらも濾過作業 濾過したら小さじ一杯洗剤を入れ軽く混ぜます。

濾過したら小さじ一杯洗剤を入れ軽く混ぜます。 エタノールを入れたらDNAが析出してきます。 取れた!

エタノールを入れたらDNAが析出してきます。 取れた! こっちも取れた!

こっちも取れた! 今度はホウレンソウをつぶします

今度はホウレンソウをつぶします 抹茶状になるまでシリカゲルと一緒につぶします。

抹茶状になるまでシリカゲルと一緒につぶします。 つぶしています

つぶしています かなり真剣です!

かなり真剣です! つぶす作業がおもしろいようです

つぶす作業がおもしろいようです 乳鉢でごりごり

乳鉢でごりごり この作業がいちばんうけました

この作業がいちばんうけました 余ったサンプルでもごりごり

余ったサンプルでもごりごり つぶれたら抽出作業に移ります。

つぶれたら抽出作業に移ります。 クロロフィルa、bがきれいに分かれます。

クロロフィルa、bがきれいに分かれます。 スタッフの学生さんおつかれさまでした。

スタッフの学生さんおつかれさまでした。

- 2012.07.22 OG中村さんから暑中見舞いとお中元!

7月18日、仕事をしていると検品センターから、生ものの荷物が届いているので早めに取りに来てほしいと電話が...何だろうと思ったら今年の3月に修了した中村さんからお中元が届いていました。!気を遣わせて悪いなぁと思いながらも、心遣いがとても嬉しかったです。早速中身を拝見してみんなでおいしく頂きました。