香川大学では、微生物や酵素を利用して自然に多く存在する単糖から希少糖の生産に関する研究を進めています。希少糖は「自然界に微量もしくは全く存在しない単糖およびその誘導体」と定義されており、自然界に存在する量こそ少ないがその種類は多く、炭素数6の単糖および糖アルコールでは30種類も存在します。これまでに土壌中から様々な希少糖を生産できる微生物を探し出してきており、それらの微生物や微生物の持つ酵素を用いることで様々な希少糖の生産に成功しています。

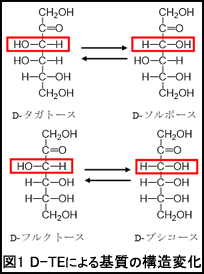

中でも希少糖D-プシコースはケトース3-エピメラーゼに分類される酵素によってD-フルクトース(果糖)から生産できます。ケトース3-エピメラーゼの一種であるD-タガトース3-エピメラーゼ(D-TE)は1991年に香川大学農学部キャンパスから単離された微生物Pseudomonas cichoriiから世界で初めて発見された遊離の単糖に作用する新規酵素です。この酵素はD-タガトースの炭素第3位の水酸基の向きを反転してD-ソルボースに転換します。また、本酵素はD-タガトースとD-ソルボースだけでなく、D-フルクトースとD-プシコースやすべての六炭糖のケトースに作用することがわかっています(図1)。

長年の希少糖生産研究を進める中で、様々な希少糖の生産に使用可能な各種の微生物や酵素を獲得しており、それらを用いることでこれまでに炭素数4、5、6のすべての希少糖の生産に成功しています。これまでに見出した酵素とすべての単糖の転換反応を体系化して、希少糖を生産するための「設計図」イズモリングを構築しています(図2)。現在ではイズモリングに基づいて希少糖が自然界に多量に存在する糖から大量に生産できるようになり、食品、医薬品、植物や微生物や動物などの幅広い分野で応用研究が進むことで、希少糖の持つ様々な生理活性が明らかになり、希少糖には様々な未知の可能性が秘められている事がわかってきています。

長年の希少糖生産研究を進める中で、様々な希少糖の生産に使用可能な各種の微生物や酵素を獲得しており、それらを用いることでこれまでに炭素数4、5、6のすべての希少糖の生産に成功しています。これまでに見出した酵素とすべての単糖の転換反応を体系化して、希少糖を生産するための「設計図」イズモリングを構築しています(図2)。現在ではイズモリングに基づいて希少糖が自然界に多量に存在する糖から大量に生産できるようになり、食品、医薬品、植物や微生物や動物などの幅広い分野で応用研究が進むことで、希少糖の持つ様々な生理活性が明らかになり、希少糖には様々な未知の可能性が秘められている事がわかってきています。

さらに現在、新たな希少糖の生産を目指し、希少糖から酸素が1つないデオキシ希少糖や様々な希少糖誘導体の微生物やその酵素を用いた生産について研究を進めています。