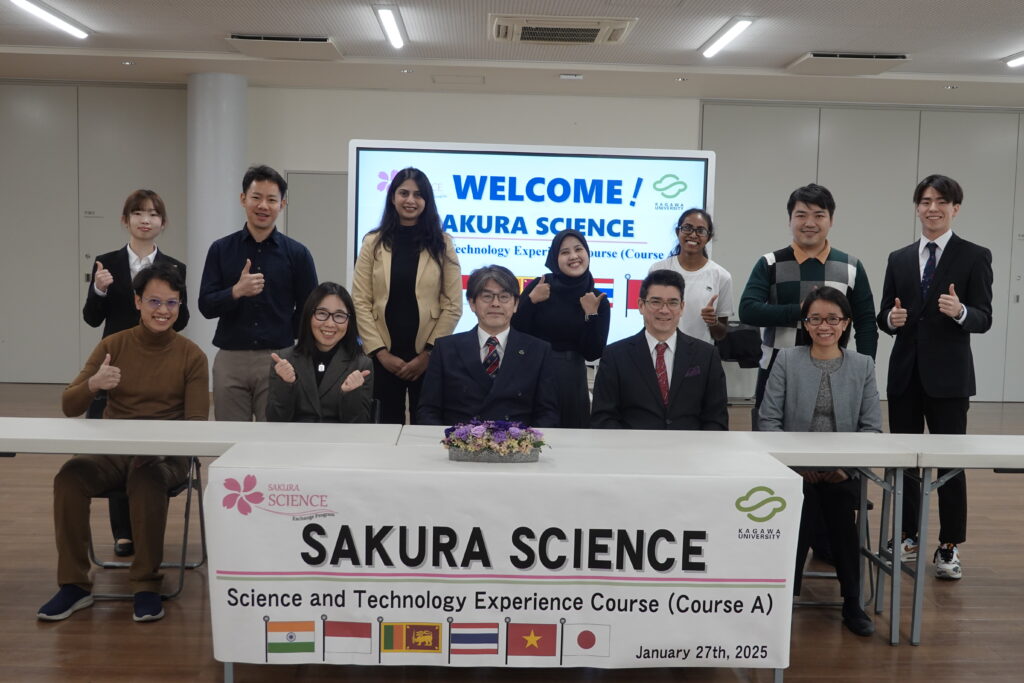

2025年1月26日~2月1日、香川大学農学部にて、アジア各国から招へいした若手研究者8名が教員や学生とSDGs達成に向けた研究交流を行いました。このプログラムは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム)に採択され、テーマ名「SDGs達成に向けた先進農学研究体験プログラム」(実施主担当:農学部ルーツピーター教授)として実施されました。若手研究者IPB大学(インドネシア)、アサンプション大学(タイ)、インド科学教育研究大学モハリ校(インド)、チェンマイ大学(タイ)、ディポネゴロ大学(インドネシア)、ハノイ工科大学(ベトナム)、ペラデニヤ大学(スリランカ)から参加しました。

プログラム初日は、まず幸町キャンパスにてルーツ農学部教授の引率のもと和田健司インターナショナルオフィス長、野村美加グローバルカフェセンター長を表敬訪問し、あたたかい歓迎をうけました。その後、農学部キャンパスに移動し、開会式を行った後、希少糖生産ステーションにて、健康機能をもつ希少糖D-アルロースの生産方法について吉原明秀准教授及び加藤志郎准教授から説明を受けました。

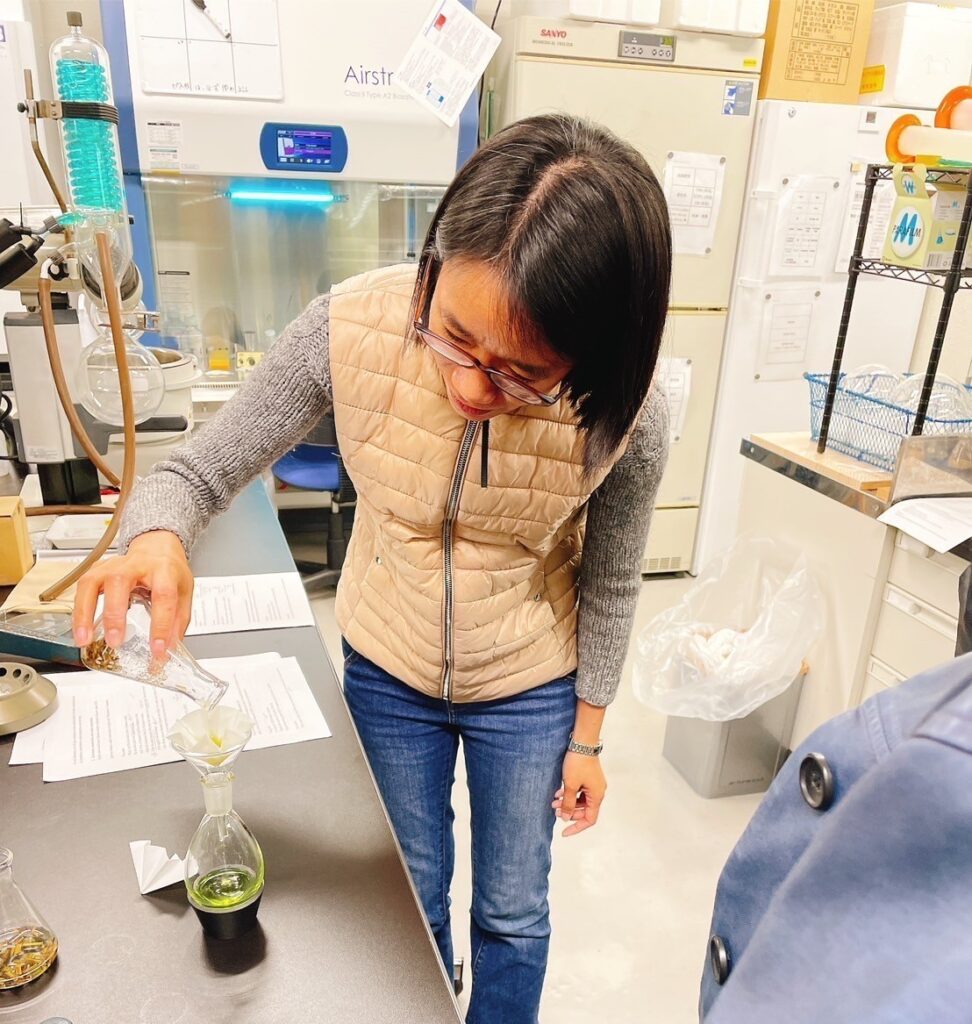

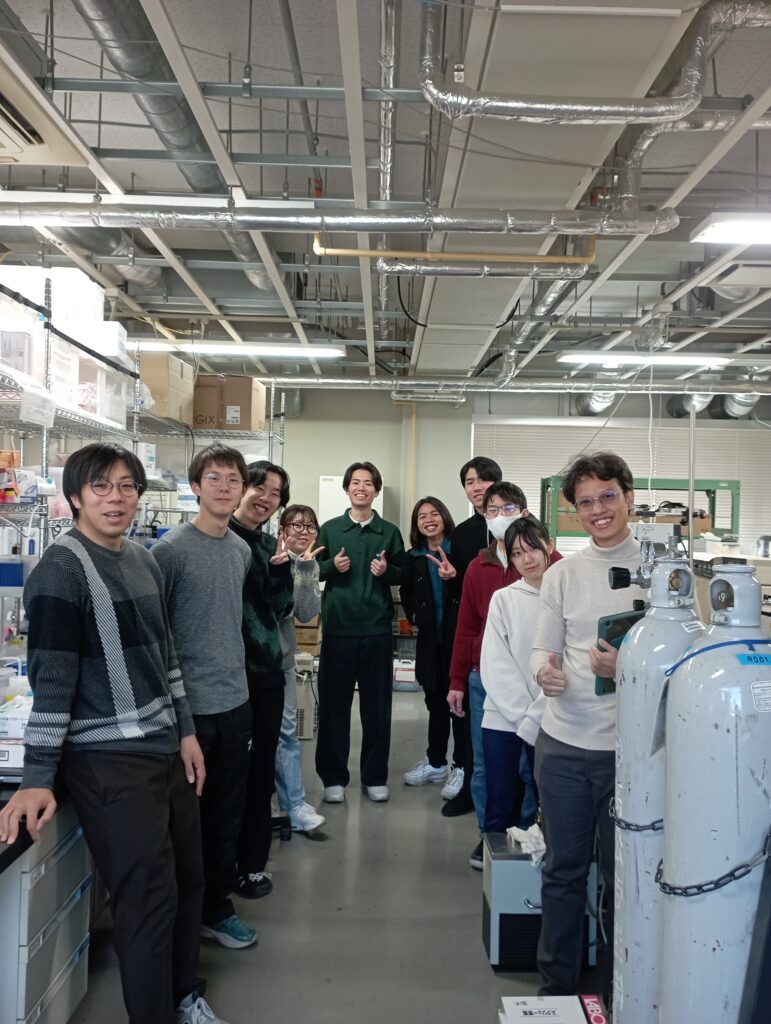

プログラム2日目と4日目は、若手研究者が自身の研究に近い研究室を訪問しました。農学部の教員及び学生と一緒に本学の最先端の研究を体験してもらうとともに、互いの研究紹介を行うなどして、親交を深めました。

プログラム3日目は、農学分野におけるAI(人工知能)の活用について講義を行った後、徳寿工業株式会社の植物工場を見学させていただき、先進的な植物学研究と産業応用について学びました。

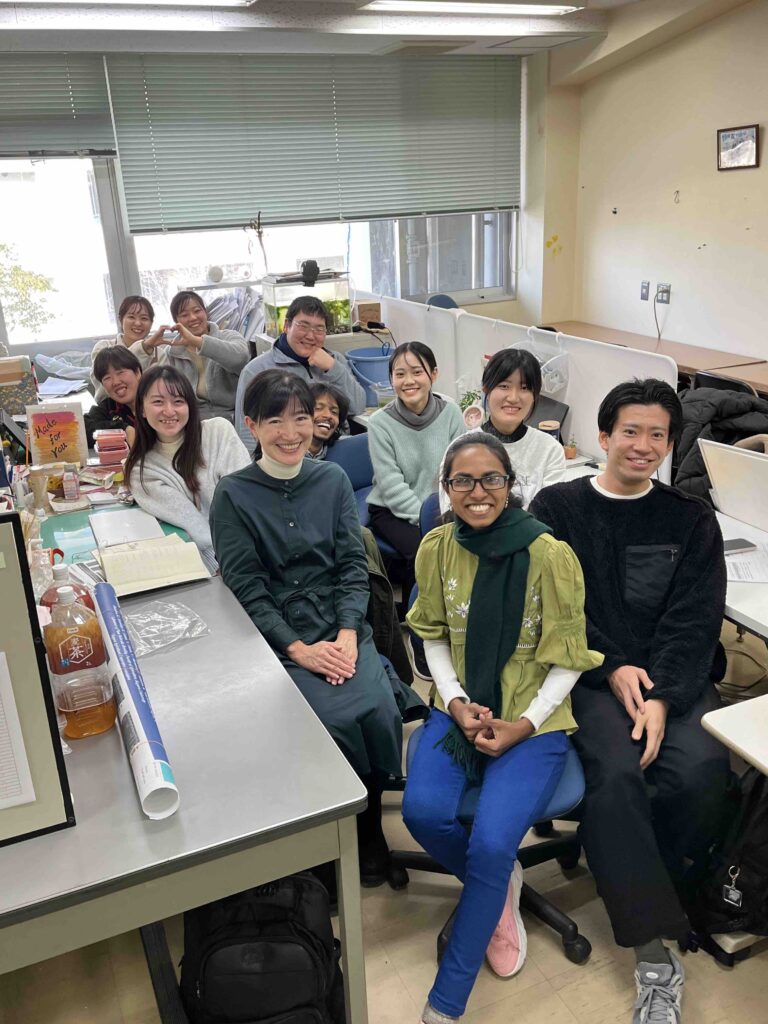

最終日の5日目は、研修の成果について農学部教員や研究室学生に向け発表しました。その後の閉会式では、小川雅廣農学部長が閉会の辞を述べ、プログラム期間中の参加者の活動を称えました。

5日間という短い滞在でしたが、参加した若手研究者には香川大学農学部での先端研究や日本企業の先進的取り組みを学び、科学的な知識を深めてもらうことができました。また同時に、本学の学生や教員との間での異文化理解も深まったことと思います。

この研究交流が契機となり、留学生受け入れや研究者間の国際交流の活性化が期待されます。実施にあたりご支援いただいたJST、学外関係者の皆様、並びに本学の教職員、学生の皆さんに深く感謝申し上げます。 (農学部さくらサイエンスプログラム実施本部)

このページの管理者:学務係国際担当